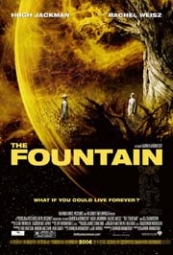

Im Jahr 2000 war Darren Aronofsky einer der Männer der Stunde im jungen, frischen US-Kino: Auf sein Debüt, den mit minimalem Budget gedrehten, verstörend-bildgewaltigen Verschwörungs-Psychothriller "Pi" (1997), ließ er das nicht weniger beeindruckende, knallharte Drogen- Drama "Requiem for a Dream" folgen. Die Ankündigung von Aronofskys erstem großen Studiofilm ließ dann erneut auf wahrlich Atemberaubendes hoffen: Von einem 70-Millionen-Dollar-Budget war die Rede, und Brad Pitt und Cate Blanchett sollten die Hauptrollen übernehmen in "The Fountain", ein epochales Science-Fiction-Drama, das sich auf drei Zeitebenen über 1000 Jahre verteilt abspielen sollte.

Drama "Requiem for a Dream" folgen. Die Ankündigung von Aronofskys erstem großen Studiofilm ließ dann erneut auf wahrlich Atemberaubendes hoffen: Von einem 70-Millionen-Dollar-Budget war die Rede, und Brad Pitt und Cate Blanchett sollten die Hauptrollen übernehmen in "The Fountain", ein epochales Science-Fiction-Drama, das sich auf drei Zeitebenen über 1000 Jahre verteilt abspielen sollte.

Doch dann wurde Aronofsky von der Wirklichkeit eingeholt. Zuerst verabschiedete sich Brad Pitt von der angelaufenen Produktion, dann machte das Studio einen Rückzieher. Doch der Regisseur gab das Projekt nicht auf. Immerhin, diese Beharrlichkeit ehrt ihn, ob sie es allerdings wert war, die kurz vor dem großen Durchbruch stehende Karriere sechs Jahre schleifen zu lassen (in denen er unter anderem für die Regie des neuen "Batman"-Films im Gespräch war), ist angesichts des Resultats zumindest fraglich. Auf alten Independent-Produktionswegen hergestellt, mit deutlich dünnerem Budget (ca. 40 Millionen Dollar) und nun mit Hugh Jackman und Aronofskys Ehefrau Rachel Weisz in den Hauptrollen, erweist sich "The Fountain" zwar als beeindruckender, aber auch überambitionierter Film, der gerne größer und bedeutsamer wäre, als er tatsächlich ist.

Die Sparmaßnahmen bei der Produktion werden bereits in der Eröffnungssequenz sichtbar, in der sich der spanische Konquistador Tomas (Hugh Jackman) im 16. Jahrhundert mit seinen letzten zwei Mitstreitern versucht, eine von eingeborenen Kriegern beschützte Pyramide zu erstürmen. Der merkwürdig symmetrische Dschungelpfad, auf dem sie den Kriegern begegnen, kann keine Sekunde verbergen, dass er in einer Studiogasse zurecht gebastelt wurde - ein Manko, das alle Szenen dieses Erzählstrangs nicht ablegen können, der offensichtlich am meisten unter den Einkürzungen des Projekts gelitten hat (in der ursprünglich geplanten Version waren "Herr der Ringe"-artige Schlachtsequenzen vorgesehen). Tomas sucht im Auftrag von Königin Isabel (Rachel Weisz), die daheim der Ketzerei beschuldigt wird und mit ihrer Hinrichtung rechnet, den sagenumwobenen Baum des Lebens, dessen Saft unsterblich machen soll.

Schlachtsequenzen vorgesehen). Tomas sucht im Auftrag von Königin Isabel (Rachel Weisz), die daheim der Ketzerei beschuldigt wird und mit ihrer Hinrichtung rechnet, den sagenumwobenen Baum des Lebens, dessen Saft unsterblich machen soll.

In der Gegenwart versucht der Wissenschaftler Tommy Creo (erneut Jackman) ebenfalls ein Wunder zu finden, und zwar für seine tödlich an einem Gehirntumor erkrankte Frau Izzie (richtig: wiederum Rachel Weisz). Tommy steigert sich in verzweifeltem Wahn immer mehr in seine experimentellen Versuche hinein, ein Heilmittel für seine Gattin zu finden, während Izzie offenbar ihren nahenden Tod akzeptiert hat und still darunter leidet, dass Tommy das Unvermeidbare nicht wahrhaben will und die Zeit, die ihr noch bleibt, nicht mit ihr sondern im Labor verbringt.

Dieser Gegenwartsstrang ist das eigentliche Herz von "The Fountain" und nimmt entsprechend auch am meisten Platz ein. Zu verraten, wie die drei Stränge des Films zusammenhängen, käme einem Spoiler gleich, und mehr als nur das Grundsätzlichste über den dritten Strang zu sagen, ebenfalls. Darum nur soviel: Dieser ist weit in der Zukunft angesiedelt (der chronologischen Symmetrie halber kann man mit 500 Jahren rechnen, aber wirklich klar wird das nicht), und die Hauptfigur ist erneut Hugh Jackman als Tom. Alles andere, was man über diesen Handlungsfaden erzählen könnte, würde unvorstellbar und/oder abstrus klingen. Diesen Teil des Films muss man in der Tat selbst gesehen haben, um ihn zu glauben - und das ist weder positiv noch negativ gemeint.

Man könnte es allerdings in beide Richtungen auslegen, und ungefähr hier beginnt das Problem von "The Fountain": Man kann in dem Film eine großartige und groß angelegte Parabel über das Menschsein sehen, über das Leben und den Tod, über unsterbliche Liebe und den Weg zur Erkenntnis. Oder man kann in ihm einen Film über genau diese Themen sehen, der sich in seinem Maß allerdings deutlich verhebt. Wie man "The Fountain" letztlich einschätzt, hängt sehr von dem persönlichen Empfinden dieses Zukunftsstrangs ab, dessen fantasievolle, mystisch-metaphorische Bilder einem wohl sicher den Atem rauben werden - ob man nach dem erneuten Luftholen allerdings immer noch begeistert oder doch eher befremdet reagiert, damit steht und fällt der Erfolg von "The Fountain" bei seinen Zuschauern.

Man könnte es allerdings in beide Richtungen auslegen, und ungefähr hier beginnt das Problem von "The Fountain": Man kann in dem Film eine großartige und groß angelegte Parabel über das Menschsein sehen, über das Leben und den Tod, über unsterbliche Liebe und den Weg zur Erkenntnis. Oder man kann in ihm einen Film über genau diese Themen sehen, der sich in seinem Maß allerdings deutlich verhebt. Wie man "The Fountain" letztlich einschätzt, hängt sehr von dem persönlichen Empfinden dieses Zukunftsstrangs ab, dessen fantasievolle, mystisch-metaphorische Bilder einem wohl sicher den Atem rauben werden - ob man nach dem erneuten Luftholen allerdings immer noch begeistert oder doch eher befremdet reagiert, damit steht und fällt der Erfolg von "The Fountain" bei seinen Zuschauern.

Es gibt so einiges am Zukunftsstrang des Films, das an Stanley Kubricks visionäres SciFi-Meisterwerk "2001 - Odyssee im Weltraum" erinnert, nicht zuletzt das für Interpretationen offene Ende in einem surrealen Bilderrausch. Ein Vergleich, der im Presseheft zu "The Fountain" sogar offensiv angesprochen wird, das Aronofsky dann auch flugs auf eine Stufe mit Großmeister Kubrick hievt. Pressetexte nehmen den Mund gerne voll, doch die Vehemenz, mit der Aronofskys Film hier als visionäres, forderndes und sich den Konventionen verweigerndes Meisterwerk bejubelt wird, stößt in diesem Fall ebenso großspurig auf wie der Umkehrschluss, laut dem sich Aronofsky mit "The Fountain" weit hervorhebt über die mainstreamigen Folgeprojekte seiner ehemaligen Independent-Wegbegleiter wie Christopher Nolan ("Memento", "Batman Begins"), Spike Jonze ("Being John Malkovich", "Adaption"), David Fincher ("Fight Club", "Panic Room") oder den Wachowski-Brüdern ("Matrix").

Das Problem ist: Soviel kann der Film dann doch nicht liefern, um derlei Sprüche zu rechtfertigen. Die Parallele, dass auch Kubricks "2001" sein Publikum zu großen Teilen überforderte und von vielen als aufgeblasenes Nichts verrissen wurde, bevor er im Laufe der Jahre als Meilenstein der Filmgeschichte akzeptiert wurde, ist zwar schön, aber in seinen Dimensionen nicht zutreffend. Denn "2001" revolutionierte seinerzeit das Science-Fiction-Genre gleich in mehrfacher Hinsicht, und der gigantische Bogen, mit dem Kubrick seine Geschichte von der prähistorischen Geburt des Menschen bis in eine visionäre Zukunft spannte, war seinen nicht weniger kleinen Themen von Natur, Bestimmung und Fortentwicklung der Menschheit durchaus angemessen. "The Fountain" hingegen braucht die große Historienumspannende Leinwand, auf die er gemalt ist, eigentlich nicht.

Das Problem ist: Soviel kann der Film dann doch nicht liefern, um derlei Sprüche zu rechtfertigen. Die Parallele, dass auch Kubricks "2001" sein Publikum zu großen Teilen überforderte und von vielen als aufgeblasenes Nichts verrissen wurde, bevor er im Laufe der Jahre als Meilenstein der Filmgeschichte akzeptiert wurde, ist zwar schön, aber in seinen Dimensionen nicht zutreffend. Denn "2001" revolutionierte seinerzeit das Science-Fiction-Genre gleich in mehrfacher Hinsicht, und der gigantische Bogen, mit dem Kubrick seine Geschichte von der prähistorischen Geburt des Menschen bis in eine visionäre Zukunft spannte, war seinen nicht weniger kleinen Themen von Natur, Bestimmung und Fortentwicklung der Menschheit durchaus angemessen. "The Fountain" hingegen braucht die große Historienumspannende Leinwand, auf die er gemalt ist, eigentlich nicht.

Die Gegenwartshandlung um Tommys Unfähigkeit, den nahenden Tod seiner geliebten Izzie zu akzeptieren, ist hier die eigentliche Geschichte, der eigentliche Film, während die anderen beiden Stränge (vor allem die Zukunftshandlung) nur Auswüchse dieses zentralen Plots sind, welche der Film für seine Geschichte genau genommen nicht benötigt. Aronofsky malt mit dicken Strichen und kräftigen Farben ein visuell beeindruckendes, epochales Gemälde, dessen eigentliche Botschaft jedoch so einfach und persönlich ist, dass sie in einem kleinen Rahmen vermutlich besser gewirkt hätte.

Aronofskys unbändiger Wille, in außergewöhnlichen Bildern und mit ungewöhnlichen Mitteln zu erzählen, kippt hier in einen ungünstigen Unwillen, konventionelle Methoden zu benutzen, selbst wenn sie sich für eine bessere Wirkung anbieten. Sein Bemühen, die Geschichte gleichzeitig ganz groß (drei verflochtene Ebenen, vielschichtige Symbolik, ausgefeilte Farbdramaturgie, etc.) und ganz klein (außer den Inkarnationen von Jackman und Weisz gibt es eigentlich nur noch eine andere relevante Figur im gesamten Film) zu erzählen, steht sich oft selbst im Weg. Die Entwicklung der Charaktere von Tommy und Izzie ist durch die Eskapaden der Inszenierung viel zu eingeschränkt, als dass die beiden wirklich lebendig werden können. Gerade Izzie erscheint - permanent von leuchtendem Weiß umgeben - quasi als ein von allem Irdischen befreiter Engel und kommt über ihre symbolische Bedeutung kaum hinaus. Ähnliches gilt für Tommy, dessen Charakter - trotz den lobenswerten Bemühungen des sehr engagierten Jackman - aufgrund seiner Obsession eindimensional bleibt.

Aronofskys unbändiger Wille, in außergewöhnlichen Bildern und mit ungewöhnlichen Mitteln zu erzählen, kippt hier in einen ungünstigen Unwillen, konventionelle Methoden zu benutzen, selbst wenn sie sich für eine bessere Wirkung anbieten. Sein Bemühen, die Geschichte gleichzeitig ganz groß (drei verflochtene Ebenen, vielschichtige Symbolik, ausgefeilte Farbdramaturgie, etc.) und ganz klein (außer den Inkarnationen von Jackman und Weisz gibt es eigentlich nur noch eine andere relevante Figur im gesamten Film) zu erzählen, steht sich oft selbst im Weg. Die Entwicklung der Charaktere von Tommy und Izzie ist durch die Eskapaden der Inszenierung viel zu eingeschränkt, als dass die beiden wirklich lebendig werden können. Gerade Izzie erscheint - permanent von leuchtendem Weiß umgeben - quasi als ein von allem Irdischen befreiter Engel und kommt über ihre symbolische Bedeutung kaum hinaus. Ähnliches gilt für Tommy, dessen Charakter - trotz den lobenswerten Bemühungen des sehr engagierten Jackman - aufgrund seiner Obsession eindimensional bleibt.

Trotz alledem kann man sich dem Sog des Films zumindest während seiner Laufzeit kaum entziehen. Wie aus seinen vorherigen Filmen gewohnt findet Aronofsky auch hier teils unglaubliche, intensive und unvergessliche Bilder, kunstvoll arrangiert und inszeniert, unterlegt mit einem fast nur aus einer einzigen Melodie bestehenden Soundtrack, der die Stimmung in einer permanenten, traurigen Melancholie hält. Berauschen und berühren lassen kann man sich also schon von "The Fountain", doch nach dem Abspann drängt sich dann doch die Frage auf, ob hier einfache, weise Worte nicht mit ein wenig zuviel Hall und Tamtam in die Welt posaunt wurden.

Neuen Kommentar hinzufügen