Ein befreundeter Filmkritiker sagte mal etwas abfällig in einer Diskussion über Video- (Jetzt: DVD-)Premieren: „Was gut ist, schafft es auch ins Kino“, aber diese Idee gilt schon länger nicht mehr. Filme, die schwierig zu vermarkten sind, etwa weil sie in Genres spielen, die in Deutschland nicht recht funktionieren und zudem keine großen Stars haben, solche Filme, wie „Warrior“ einer ist, schaffen es nicht mehr in deutsche Kinos. Zu wenig Kunst (oder Kunstkacke) für das Arthousekino, zu  wenig Starpower und Markenname für das Multiplex. Ein Stigma ist das Wort „DVD-Premiere“ eigentlich nicht mehr, denn selbst hochgelobten Filmen wie „Rabbit Hole“ wollte kein Verleiher zutrauen, dass sie im Kino Zuschauer anlocken. Was an dieser Situation wirklich zum Heulen ist: Offensichtlicher Dreck wie „Shark Night“ bekommt Kinoleinwände ab, Grütze wie „Helden des Polarkreises“ ebenso, und seelenloser Sequel-Mist wie „Underworld: Awakening“ sowieso, weil hier ein bekannter Name in jedem Fall Zuschauer zieht. All das, während einer der besten Filme des letzten Jahres – und in seinem Genre einer der besten überhaupt – lediglich auf DVD und Bluray seine Premiere feiert. Die Filmwelt ist und bleibt ungerecht.

wenig Starpower und Markenname für das Multiplex. Ein Stigma ist das Wort „DVD-Premiere“ eigentlich nicht mehr, denn selbst hochgelobten Filmen wie „Rabbit Hole“ wollte kein Verleiher zutrauen, dass sie im Kino Zuschauer anlocken. Was an dieser Situation wirklich zum Heulen ist: Offensichtlicher Dreck wie „Shark Night“ bekommt Kinoleinwände ab, Grütze wie „Helden des Polarkreises“ ebenso, und seelenloser Sequel-Mist wie „Underworld: Awakening“ sowieso, weil hier ein bekannter Name in jedem Fall Zuschauer zieht. All das, während einer der besten Filme des letzten Jahres – und in seinem Genre einer der besten überhaupt – lediglich auf DVD und Bluray seine Premiere feiert. Die Filmwelt ist und bleibt ungerecht.

Vielleicht hat dieses Verschmähen von „Warrior“ auch mit seinem Genre zu tun: Es gibt ein paar genuin amerikanische Filmgenres und -stile - den Western, den Film Noir, die Screwball-Komödie. Aber kein (Sub-)Genre ist so klassisch amerikanisch wie das inspirierende Sportdrama, weil man nirgendwo besser den amerikanischen Traum besser einfangen kann als in der Geschichte des Underdogs, der entgegen aller Prognosen seinen Traum erfüllt. Und weil das auch im wirklichen Leben gilt, haben biedere Handwerker wie Sylvester Stallone und John G. Avildsen für „Rocky“ Oscars in Vitrinen zuhause stehen. Ähnliches wird „Warrior“ im Jahr 2012 wohl leider nicht gelingen, auch wenn der Film zu den besten Sportdramen aller Zeiten gehört. Jawohl, meine Damen und Herren, richtig gelesen. Völlig unvermutet kommt Gavin O'Connor daher und zeigt den alljährlich auftauchenden Standardsportdramen à la „Gegen jede Regel“ wie man das macht. Wie man noch  einen vitalen Film machen kann in einem Genre, das von seinen Stereotypen und Klischees lebt: den Zweiflern, die schließlich überzeugt und enthusiasiert werden; den verführerischen, aber zwielichtigen Managertypen; den Trainingsmontagen zu möglichst mitreißender Musik, der herunterlaufenden Uhr; den entscheidenden Momenten in Zeitlupe.

einen vitalen Film machen kann in einem Genre, das von seinen Stereotypen und Klischees lebt: den Zweiflern, die schließlich überzeugt und enthusiasiert werden; den verführerischen, aber zwielichtigen Managertypen; den Trainingsmontagen zu möglichst mitreißender Musik, der herunterlaufenden Uhr; den entscheidenden Momenten in Zeitlupe.

O'Connor hat mit „Miracle – Das Wunder von Lake Placid“ schon mal geübt für diesen großen Wurf, dort hat er schon mit all diesen Elementen des Genres gearbeitet, durchaus erfolgreich. Aber er hat die Stereotypen des Genres dort lediglich bedient, nicht überboten. Auch „Warrior“ hat seine Reihe an Klischees und wer auch nur einen oder zwei dieser Art von Filmen gesehen hat, der wird in Schlüsselmomenten des Films nicht unbedingt überrascht sein. Aber darum geht es auch nicht: Die Stereotypen transzendieren, darum geht es. Und das schafft „Warrior“ dank einer Intelligenz und einer sicheren inszenatorischen Hand mehr als nur einmal. Natürlich geht es für die meisten Figuren hier um Erlösung und Vergebung, aber O'Connor zeigt in „Warrior“, dass manche Dinge nicht vergeben werden können und vor allem dass eine solche Vergebung nicht in großen Reden oder den richtigen dramatischen Momenten stattfindet, sondern vielleicht nur in einer Szene, in der ein Sohn still den Kopf seines Vaters streichelt.

Auch Ironie ist O'Connor hier nicht fremd. Paddy etwa findet einen Moment der Vergebung von einem seiner Söhne, aber er wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach am nächsten Tag nicht daran erinnern können. O'Connor spielt ebenso mit den zu erwartenden Stereotypen, etwa in der Szene, in der ein Charakter fast das entscheidende Match (oder in diesem Fall: Kampf) verpasst und sich aufmacht, um im entscheidenden Moment Blickkontakt oder ein paar aufmunternde Worte zu geben. Einzig: Hier sieht man diesen Charakter aufbrechen, aber zur großen Vereinigung kommt es nicht, jedenfalls nicht in einer Szene, die wir als Zuschauer zu sehen bekommen. Auch erfreulich: Da, wo selbst ansonsten exzellente Filme wie „Million Dollar Baby“ klischierte Bösewichte einführen, stellt „Warrior“ sich smarter und geschickter an. Weder der Promoter Colt Boyd, der Tommy vertreten will, noch der vermeintlich unbesiegbare Russe Koba (Wrestler Kurt Angle) sind Schurken. Hier wollen alle nur ihren Job machen, so gut wie möglich.

Was „Warrior“ zudem noch ein Stück über die Qualitätsstandards des Subgenres hinausgehen lässt, sind die Schicksale der Charaktere, die dem Film einen klaren Bezug zum USA der Jetztzeit geben. „Warrior“ ist kein dezidiert politischer Film, aber er lässt die Ereignisse, die das Leben in den USA in der letzten Dekade bestimmt haben – den Irakkrieg und die Wirtschaftskrise – direkt das Leben seiner Figuren bestimmen. Gegen Ende wird es aufgrund dieser Hintergrundgeschichten auch ziemlich dramatisch, um nicht zu sagen melodramatisch, aber das ist ja seit Douglas Sirks Rehabilitierung auch nicht zwangsläufig ein Schimpfwort mehr.

Was „Warrior“ zudem noch ein Stück über die Qualitätsstandards des Subgenres hinausgehen lässt, sind die Schicksale der Charaktere, die dem Film einen klaren Bezug zum USA der Jetztzeit geben. „Warrior“ ist kein dezidiert politischer Film, aber er lässt die Ereignisse, die das Leben in den USA in der letzten Dekade bestimmt haben – den Irakkrieg und die Wirtschaftskrise – direkt das Leben seiner Figuren bestimmen. Gegen Ende wird es aufgrund dieser Hintergrundgeschichten auch ziemlich dramatisch, um nicht zu sagen melodramatisch, aber das ist ja seit Douglas Sirks Rehabilitierung auch nicht zwangsläufig ein Schimpfwort mehr.

Womit wir dann zu dem Punkt kommen, der wirklich wichtig ist, wichtiger als Klischee oder Nichtklischee: „Warrior“ hat eine unnachahmliche emotionale Kraft, die zum Finale hin selbst den härtesten Mannsbildern eine Träne abringen wird, die diese sich verstohlen aus den Augenwinkeln wischen. Stück um Stück baut er die emotionalen Aspekte seiner Geschichte auf, und dabei hilft ihm die Laufzeit von deutlich über zwei Stunden. Ein Epos! Diese Länge merkt man dem Film übrigens zu keinem Moment an, „Warrior“ ist – wie Martin Scorsese sagen würde – ein schneller Zweieinviertelstundenfilm. So braucht man keine storytechnischen Abkürzungen, hat Zeit für Zwischentöne, verzichtet auf eben jene berühmt-berüchtigten Trainingsmontagen, mit der man anderswo simultan Zeit gewinnen und sportlichen Fortschritt aufzeigen will.

Man muss übrigens kein Mixed Martial Arts- oder Kampfsportfan sein, um „Warrior“ zu genießen. Ganz im Gegenteil, aufgrund des überzeugenden Drama-Anteils ist dies ein Sportfilm, der auch Leuten gefallen könnte, die es sonst nicht so mit derlei Filmen haben (auch und vor allem einem weiblichen Publikum). Sofern sie denn über die Prügeleien im Käfig hinwegsehen können, die allerdings nicht übermäßig brutal dargestellt sind. Die Besonderheit des Mixed Martial Arts – jeder Stil ist erlaubt – wird brillant zur Charakterisierung der Hauptfiguren benutzt. Tommy scheint nur von Wut und Aggression zu leben, sein Stil ist simpel: Er schlägt schnell und hart zu, und falls das noch nicht reicht, knüppelt er anschließend den Gegner zu einem blutigen Klumpen. Seine verbalen und sozialen Fähigkeiten bewegen sich etwa auf demselben Niveau. Sein Bruder Brendan dagegen, der erwachsenere und intellektuellere der Beiden zeigt seine als Mathe- und Physiklehrer erworbenen Kenntnisse von Hebelkräften, sein Stil basiert auf Aufgabegriffen. Zwei sehr unterschiedliche Brüder, zwei sehr unterschiedliche Charaktere, zwei sehr unterschiedliche Kampfstile.

Man muss übrigens kein Mixed Martial Arts- oder Kampfsportfan sein, um „Warrior“ zu genießen. Ganz im Gegenteil, aufgrund des überzeugenden Drama-Anteils ist dies ein Sportfilm, der auch Leuten gefallen könnte, die es sonst nicht so mit derlei Filmen haben (auch und vor allem einem weiblichen Publikum). Sofern sie denn über die Prügeleien im Käfig hinwegsehen können, die allerdings nicht übermäßig brutal dargestellt sind. Die Besonderheit des Mixed Martial Arts – jeder Stil ist erlaubt – wird brillant zur Charakterisierung der Hauptfiguren benutzt. Tommy scheint nur von Wut und Aggression zu leben, sein Stil ist simpel: Er schlägt schnell und hart zu, und falls das noch nicht reicht, knüppelt er anschließend den Gegner zu einem blutigen Klumpen. Seine verbalen und sozialen Fähigkeiten bewegen sich etwa auf demselben Niveau. Sein Bruder Brendan dagegen, der erwachsenere und intellektuellere der Beiden zeigt seine als Mathe- und Physiklehrer erworbenen Kenntnisse von Hebelkräften, sein Stil basiert auf Aufgabegriffen. Zwei sehr unterschiedliche Brüder, zwei sehr unterschiedliche Charaktere, zwei sehr unterschiedliche Kampfstile.

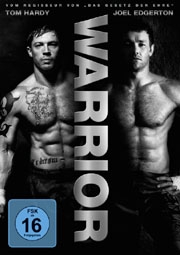

Dass uns das Drama dieser beiden Brüder mitreißt, hat dann mit den hervorragenden Leistungen der Darsteller zu tun: Der Australier Joel Edgerton arbeitet sich nach seinem internationalen Durchbruch mit „Animal Kingdom“ langsam auf dem amerikanischen Markt vor („The Thing“), in „Warrior“ zeigt er sich erneut als aufstrebender Star. Der Film gehört trotzdem zwei anderen: Nick Nolte als ihr Vater, der Ex-Alkoholiker auf der Suche nach Vergebung von seinen Söhnen, deren Kindheit er zerstörte. Nolte spielt hier die Rolle, die James Coburn in „Der Gejagte“ inne hatte, und während sein Filmvater damals dafür den Oscar bekam, wurde Nolte wie die Kollegen Edward Norton, Tom Hanks und Ian McKellen durch eine der größten Fehlentscheidungen der Oscargeschichte von Roberto Begnini ausgestochen. Es Coburn nachmachen als bester Nebendarsteller wird wohl nichts werden für Nolte,  dafür lief der Film – anders als „The Fighter“ 2010 – nicht erfolgreich genug in den US-Kinos. Und auch wenn „Warrior“ jenem Film haushoch überlegen ist, wird er es schwer haben, die Academy zu überzeugen.

dafür lief der Film – anders als „The Fighter“ 2010 – nicht erfolgreich genug in den US-Kinos. Und auch wenn „Warrior“ jenem Film haushoch überlegen ist, wird er es schwer haben, die Academy zu überzeugen.

Immerhin eines dürfen wir hier prognostizieren: 2012 wird das Jahr des Tom Hardy. Dieser hat sich langsam hochgearbeitet, von Nebenrollen („RocknRolla“) zu wenig gesehenen Hauptrollen wie in Nicolas Winding Refns brutalem „Bronson“ und zeigte sich einem Massenpublikum in „Inception“, in dessen unterkühlter Mechanik der Humor seiner Figur für etwas Wärme sorgte. Im Sommer wird er Batmans härtester Gegner Bane in „The Dark Knight Rises“ und hier zeigt er, warum man ihm diese physische Rolle ohne Probleme geben kann. Hardy hat sich eine beeindruckende Muskelmasse aufgebaut, Schultern und Nacken sind kolossal, weswegen sein aggressiver Schweiger etwas von einem traurigen Notre-Dame-Glöckner hat. Tom Hardy hat vor allem eins, was vielen seiner Kollegen fehlt: Präsenz, und das nicht zu knapp. Von ihm können wir noch Großes erwarten.

Groß ist auch das, was uns dieser Film serviert – im Genre des Sportdramas muss man schon lange suchen, bevor man einen Streifen findet, der diesem ebenbürtig ist. Dass dieser sich nun sein Publikum im Heimkino suchen muss – dafür möchte man selber im Stahlkäfig jemandem auf die Mütze geben. Egal, wo man ihn findet: Ansehen ist hier Pflicht. Sonst hetzt der Rezensent persönlich ein paar MMA-Fighter auf euch!

"Warrior" erscheint am 25. Januar als Verleih-DVD und -Bluray. Einen Monat später, ab 24. Februar, ist er dann auch käuflich zu erwerben.