Einmal

läuft Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) nachts durch

den

französischen Wallfahrtsort Lourdes. Eigentlich ist die

Stadt

sonst überfüllt von Pilgern. Jean-Do's (so nennen ihn

seine Freunde) junge Geliebte hat sich von ihm eine

übergroße

Mariafigur gewünscht. Nun steht die Mutter Gottes im

Schlafzimmer

und an Sex ist nicht zu denken. Deswegen ist er auch

allein unterwegs.

Kaltes

und monotones Neonlicht wird von den Schaufenstern matt

reflektiert.

Es ist ein kurzer Moment der Ruhe und Einsamkeit in seinem

sonst

so ereignisreichen Alltag. Umso erstaunlicher ist es, dass

Jean-Do

sich genau an diesen Augenblick erinnert, als ihn das

Schicksal

mit nahezu unvorstellbarer Härte trifft.

Kaltes

und monotones Neonlicht wird von den Schaufenstern matt

reflektiert.

Es ist ein kurzer Moment der Ruhe und Einsamkeit in seinem

sonst

so ereignisreichen Alltag. Umso erstaunlicher ist es, dass

Jean-Do

sich genau an diesen Augenblick erinnert, als ihn das

Schicksal

mit nahezu unvorstellbarer Härte trifft.

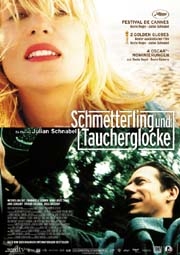

Die gerade erwähnte Szene ist eine von vielen Rückblenden in Julian Schnabels meisterhaftem Film "Schmetterling und Taucherglocke". Der Amerikaner verfilmt damit das tragische Leben des französischen "Elle"-Herausgebers Jean-Dominique Bauby. Nach einem Schlaganfall litt dieser Mann am äußerst seltenen Locked-In-Syndrom. Menschen, die an diesem Syndrom leiden, sind zwar bei vollem Bewusstsein, können jedoch nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Sie sind Eingesperrte im eigenen Körper. Sie sind wie Schmetterlinge in Taucherglocken. Das wahrlich herausragende an Schnabels Film ist, dass er es dem Zuschauer durch seine fulminanten Bilder und den damit verbundenen visuellen Reichtum ermöglicht, in diesen kaum vorstellbaren Zustand der Kommunikationslosigkeit einzudringen. Das ist zu Beginn alles andere als leicht erträglich, doch mit der Zeit sind wir mit Baubys Leiden sehr vertraut.

Die ersten Bilder des Films sind dementsprechend

beklemmend und

vor allem beunruhigend. Dunkel und Hell wechseln in

unregelmäßigen

Abständen. Dann sieht man irgendwann verschwommene und

unscharfe

Gesichter, Konturen und Umrisse. Es ist Jean-Do's Erwachen

und wir

sind mitten drin. Der Kameramann Janusz Kaminski hat

unglaubliche

Arbeit geleistet. Er nähert sich  diesem

schrecklichen Daseinszustand durch die präzise und

konsequente

Kameraführung maximal an. So entsteht eine über weite

Strecken kaum auszuhaltende klaustrophobische Atmosphäre.

Es

dauert auch fast eine halbe Stunde, bis wir Jean-Dominique

Bauby

von Außen betrachten können, und der Moment, in dem er

sich selbst zum ersten Mal sieht (eine kurze Reflektion

während

einer Rollstuhlfahrt) ist ein überwältigender und zutiefst

tragischer.

diesem

schrecklichen Daseinszustand durch die präzise und

konsequente

Kameraführung maximal an. So entsteht eine über weite

Strecken kaum auszuhaltende klaustrophobische Atmosphäre.

Es

dauert auch fast eine halbe Stunde, bis wir Jean-Dominique

Bauby

von Außen betrachten können, und der Moment, in dem er

sich selbst zum ersten Mal sieht (eine kurze Reflektion

während

einer Rollstuhlfahrt) ist ein überwältigender und zutiefst

tragischer.

Jean-Do kann zunächst nicht begreifen, was mit ihm geschieht. Dann verfolgt er den Alltag mit blankem Entsetzen. Aus dem Off kommentiert er das Geschehen mit einem extremen Zynismus. Wenn beispielsweise die Ärzte ihn baden, dann kommt er sich vor wie ein hilfloses Baby. Doch woher kennen wir seine Reaktionen? Wieso wissen wir, was Bauby bewegt oder ärgert? Es ist keinesfalls die alleinige Kopfgeburt eines Drehbuchschreibers. Der reale Bauby lernte schrittweise mit seinem Leiden umzugehen. Jeden Tag wurde er von Logopäden besucht, die ihn zwangen mit der Außenwelt zu kommunizieren. Da er bis auf sein linkes Auge komplett gelähmt war, musste der Journalist einen ziemlich anstrengenden Code erlernen. Über das Blinzeln konnte er sich dann schließlich doch noch von einer totalen Kommunikationslosigkeit lösen. Schließlich schaffte er es auch mit dieser Methode, ein ganzes Buch zu schreiben. Sein literarisches Vermächtnis wurde zum Welterfolg, den Bauby selbst aber nicht mehr ganz miterlebte. Er starb zwei Wochen nach der Veröffentlichung.

Julian

Schnabels Film zeigt die Entstehung des Buches manchmal

als qualvollen

Vorgang und steigert diesen Eindruck durch die Zen-hafte

Ruhe der

Erzählung. Immer wieder muss die Logopädin Jean-Do das

nach relativer Häufigkeit sortierte Alphabet aufsagen:

"E-R-T-S-L

...", bis er schließlich blinzelt und den Buchstaben

bestätigt. Langsam kommen auch die ersten Besucher ins

Krankenhaus.

Arbeitskollegen, Verleger und Freunde besuchen ihn und

sind mit

der Situation sichtlich überfordert. Immer wieder müssen

sie sich zu ihm herunter bücken, da er seinen Kopf nicht

bewegen

kann. Bauby erfährt, dass er zum Stadtgespräch geworden

ist. Er sei mittlerweile Gemüse, spottet die Konkurrenz.

"Gemüse?

Was für ein Gemüse? Gurken, Karotten oder doch Zwiebeln",

kommentiert er mit dem für ihn so typischen trockenen

Sarkasmus.

Julian

Schnabels Film zeigt die Entstehung des Buches manchmal

als qualvollen

Vorgang und steigert diesen Eindruck durch die Zen-hafte

Ruhe der

Erzählung. Immer wieder muss die Logopädin Jean-Do das

nach relativer Häufigkeit sortierte Alphabet aufsagen:

"E-R-T-S-L

...", bis er schließlich blinzelt und den Buchstaben

bestätigt. Langsam kommen auch die ersten Besucher ins

Krankenhaus.

Arbeitskollegen, Verleger und Freunde besuchen ihn und

sind mit

der Situation sichtlich überfordert. Immer wieder müssen

sie sich zu ihm herunter bücken, da er seinen Kopf nicht

bewegen

kann. Bauby erfährt, dass er zum Stadtgespräch geworden

ist. Er sei mittlerweile Gemüse, spottet die Konkurrenz.

"Gemüse?

Was für ein Gemüse? Gurken, Karotten oder doch Zwiebeln",

kommentiert er mit dem für ihn so typischen trockenen

Sarkasmus.

Jean-Dominique Bauby ist auch Vater von drei Kindern.

Doch als

er sich mit einer Jüngeren einließ, haben sich er und

seine Frau scheiden lassen. Sie und die drei Kinder kommen

ihn häufig

besuchen und man muss schon schlucken, wenn Bauby sich

selbst den

Tod wünscht, da es für ihn ein Unding ist, wenn der eigene

Sohn ihm den Sabber aus dem Gesicht wischt.

Und doch gibt es einen anderen Moment im Film, der an

Intensität

und ergreifender Emotionalität nicht zu überbieten ist:

Die herzzerreißende Szene mit Baubys Vater (ein

exzellenter

Auftritt der europäischen Filmlegende Max von Sydow). Wenn

der Sohn seinen alten Herrn rasiert und der ihm einen

Vortrag über

das Leben und die Liebe hält, beobachtet die Kamera diesen

Vorgang mit einer unvorstellbaren Zartheit. Irgendwann -

nach dem

furchtbaren Schlaganfall - ringt sich der Vater dazu durch

seinen

Sohn anzurufen. Der alte Mann ist sichtlich überfordert

mit

der Situation. Die Übersetzerin am Telefon ermutigt ihn.

Dann

folgt ein zutiefst ergreifender Monolog von Sydows.

Spätestens

jetzt braucht sich keiner seiner Tränen mehr zu schämen.

Trotz seiner zermürbenden Tragik ist Schnabels Film alles

andere als bestürzend und depressiv. Er hat sehr viele

Momente

purer Schönheit und Augenblicke, die vor Humor und Witz

nur

so sprühen. Wenn Bauby von den überdurchschnittlich

hübschen

Krankenschwestern und Logopädinnen betreut wird, leidet

der

einstige Lebemann und Frauenheld furchtbar. "Wenn ich mich

nur  bewegen

könnte!", stöhnt er. Und dann flüchtet er sich

immer wieder in eine Welt, in der er nicht ans Bett

gefesselt ist

- in seine Phantasie. In den Erinnerungen seines

bisherigen Lebens

kommt ihm sogleich alles unwirklich und verschwenderisch

vor. Die

stundenlangen Fotosessions, die vielen Reisen und Flüge,

die

Affären die er mit der Zeit erlebt hat, das alles

befriedigt

ihn nicht mehr.

bewegen

könnte!", stöhnt er. Und dann flüchtet er sich

immer wieder in eine Welt, in der er nicht ans Bett

gefesselt ist

- in seine Phantasie. In den Erinnerungen seines

bisherigen Lebens

kommt ihm sogleich alles unwirklich und verschwenderisch

vor. Die

stundenlangen Fotosessions, die vielen Reisen und Flüge,

die

Affären die er mit der Zeit erlebt hat, das alles

befriedigt

ihn nicht mehr.

Plötzlich fängt Jean-Do an, sich an die Kleinigkeiten

zu klammern. Der Wind der durch die Gräser weht oder die

Pariser

Häuserfassaden, die er aus seinem Cabrio immer nur vorbei

rauschen

sah. Das klingt im ersten Moment alles kitschig und

überhöht.

Aber wenn Bauby von verpassten Chancen spricht - so wie

man es schon

oft von Menschen vernommen hat, die auf ihr unerfülltes

Leben

zurückblicken - dann glaubt man dies sofort, denn man

macht

mit ihm zusammen diesen gesamten Prozess durch. Die

Transformation

vom Bonvivant und Playboy zum nachdenklichen und ruhigen

Menschen

wird nicht auf Biegen und Brechen erzwungen, sondern setzt

sich

langsam wie ein Puzzle vor unseren Augen zusammen.

Das ist auch dem furiosen Hauptdarsteller zu verdanken.

Dem hierzulande

wohl unbekannten Matthieu Almaric glaubt man sowohl die

lebendige

Facette seines Charakters, als auch den paralysierten

Lebensabschnitt

seiner Figur. Bald wird sich Almaric als neuer James

Bond-Bösewicht

sicherlich zum neuen europäischen Top-Darsteller mausern.

Wer

ihn hier gesehen hat, den wird das nicht überraschen.

Man kann die Empörung und die großenteils negativen

Reaktionen der französischen Kritiker auf den Film nicht

nachvollziehen.

Es ist wohl der gekränkte Nationalstolz, da sich ein

Amerikaner

diesem französischen Stoff zugewandt hat. Aber schließlich

hat Schnabel in französischer Sprache gedreht und die

Rollen

fast ausschließlich mit französischen Darstellern besetzt.

Ihm ist dabei ein außergewöhnliches Kunstwerk gelungen:

"Schmetterling und Taucherglocke" ist ein kleines, visuell

höchst inspirierendes Meisterstück.

Wie dieser ungreifbare Christopher McCandless in Sean

Penns überwältigendem

Aussteiger-Drama "Into the Wild"

es erst begreifen musste, dass Glück nur dann etwas zählt,

wenn man es teilen kann, so wird auch Jean-Do in der

denkbar schwärzesten

Stunde seines Lebens verstehen, was es mit dem Geheimnis

des Lebens

auf sich hat. Wir als Außenstehende können uns Baubys

Zustand nur annähern. Wirklich verstehen, wie er sich in

seinen

letzten Lebensjahren gefühlt hat, können wir nicht. Der

Film lässt diese unerreichbare Distanz bestehen und auch

hierfür

gebührt Schnabel großer Respekt. Jedenfalls verlässt

man das Kino auf wackeligen Knien, und doch ist diese

Kinoerfahrung

es alle mal wert. Der Film ist zweifelsohne ein

unauslöschliches

Erlebnis und einer jener viel zu selten gewordenen

Glücksmomente

im Kino, nach denen man sich immer wieder sehnt.

Neuen Kommentar hinzufügen