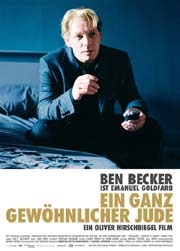

Oliver Hirschbiegel ist ein Filmemacher, der sich Respekt und Anerkennung

wirklich verdient hat. Bekannt geworden mit diversen preisgekrönten

TV-Filmen, darunter das grandiose Zwei-Personen-Kammerspiel "Das

Urteil", inszenierte er anschließend mit "Das

Experiment" und "Der

Untergang" zwei der besten und wichtigsten deutschen Filme

im neuen Jahrtausend. Nun hat er gerade "The Visiting"

(ein Remake des SciFi-Klassikers "Invasion of the Body Snatchers")

mit Nicole Kidman abgedreht, was ihn zum zweiten erfolgreichen Regie-Export

von Deutschland nach Hollywood binnen wenigen Monaten macht (nach

Robert Schwentke,  "Flight

Plan"). Doch zwischen seinen immer größer werdenden

Mainstream-Produktionen gönnt sich Hirschbiegel auch immer

wieder eine Atempause, die ihn zurück zum überschaubaren

Rahmen des TV-Kammerspiels führt. Das Endergebnis ist dann

für gewöhnlich so gut, dass sich sogar noch ein Kino-Verleih

dafür findet. Das war schon bei der Hannelore-Elsner-Soloshow

"Mein letzter Film" so, und das trifft auch auf Hirschbiegels

neuestes Werk mit Ben Becker in der (fast) einzigen Rolle zu.

"Flight

Plan"). Doch zwischen seinen immer größer werdenden

Mainstream-Produktionen gönnt sich Hirschbiegel auch immer

wieder eine Atempause, die ihn zurück zum überschaubaren

Rahmen des TV-Kammerspiels führt. Das Endergebnis ist dann

für gewöhnlich so gut, dass sich sogar noch ein Kino-Verleih

dafür findet. Das war schon bei der Hannelore-Elsner-Soloshow

"Mein letzter Film" so, und das trifft auch auf Hirschbiegels

neuestes Werk mit Ben Becker in der (fast) einzigen Rolle zu.

"Ein ganz gewöhnlicher Jude" ist die Adaption eines Romans von Charles Lewinsky (auch wenn der Monolog des Protagonisten, der im Prinzip die gesamte Handlung füllt, sehr wie ein Theaterstück anmutet) und handelt von dem Journalisten Emanuel Goldfarb, der von einem Mitglied seiner Gemeinde darum gebeten wird, die Einladung eines Lehrers anzunehmen und vor einer Schulklasse über sein Leben als Jude in Deutschland zu sprechen. Emanuel lehnt zunächst kategorisch ab. Er will sich nicht mit dem Thema auseinander setzen, möchte nicht in der Öffentlichkeit als "der Jude" da stehen, gebranntmarkt mit allen verschämten Vorurteilen, betrachtet mit einem ewigen Blick peinlicher Berührtheit. Der titelgebende "ganz gewöhnliche Jude" möchte Emanuel sein, ein Mensch wie jeder andere auf der Straße, dessen Religionszugehörigkeit als genauso wichtig und bedeutungsvoll betrachtet wird wie die vom Gemüseverkäufer - nämlich gar nicht. Warum das in Deutschland auch heutzutage einfach nicht möglich ist, und warum er deshalb nicht in seinen Unterricht kommen wird, das will Emanuel dem Lehrer in einem Brief schreiben - doch der Schreibprozess bewegt sich unweigerlich vom Allgemeinen ins Persönliche, und bald analysiert Emanuel nicht mehr "nur" die generelle Situation als Jude in Deutschland, sondern auch seine ganz eigene Geschichte.

Dieser

Aufbruch ins Persönliche markiert ziemlich genau die Halbzeit

von "Ein ganz gewöhnlicher Jude" und ist ein gutes

Beispiel dafür, wie hervorragend Hirschbiegel sein erzählerisches

Handwerk versteht. So interessant und einsichtsvoll Emanuels Ausführungen

in der ersten Filmhälfte sind - betreffen sie einen doch auch

ganz direkt, schließlich redet er über das leider ziemlich

allgemeingültige, typische Verhaltensmuster der wohlmeinenden,

aber berührungsängstlichen Bevölkerungsmehrheit in

Deutschland - ab einem gewissen Punkt beginnt sich der Zuschauer

nach einer Wendung zu sehnen. Dass diese fast gleichzeitig mit dem

ersten leisen Gedanken, mal auf die Uhr zu schauen, kommt, zeugt

von Hirschbiegels großartigem Talent für Timing und Tempo.

Dieser

Aufbruch ins Persönliche markiert ziemlich genau die Halbzeit

von "Ein ganz gewöhnlicher Jude" und ist ein gutes

Beispiel dafür, wie hervorragend Hirschbiegel sein erzählerisches

Handwerk versteht. So interessant und einsichtsvoll Emanuels Ausführungen

in der ersten Filmhälfte sind - betreffen sie einen doch auch

ganz direkt, schließlich redet er über das leider ziemlich

allgemeingültige, typische Verhaltensmuster der wohlmeinenden,

aber berührungsängstlichen Bevölkerungsmehrheit in

Deutschland - ab einem gewissen Punkt beginnt sich der Zuschauer

nach einer Wendung zu sehnen. Dass diese fast gleichzeitig mit dem

ersten leisen Gedanken, mal auf die Uhr zu schauen, kommt, zeugt

von Hirschbiegels großartigem Talent für Timing und Tempo.

Fast 90 Minuten mit einer konstant redenden Person in einer Wohnung

- das dieses Szenario für viele potentielle Zuschauer erstmal

abschreckend klingt, ist verständlich. Aber genau hier liegt

ja auch die Herausforderung für den Regisseur einer solchen

Vorlage: Das Buch als Film funktionieren und auch die Bilder ihren

Teil erzählen zu lassen. Gerade in dieser Hinsicht erweist

sich "Ein ganz gewöhnlicher Jude" als heimliches

Meisterstück, denn wie Hirschbiegel mit elegant eingeflochtenen

Ortswechseln innerhalb der Wohnung immer wieder neue Situationen

schafft, so dem Film die drohende Stasis nimmt und dabei zusätzlich

über die Gestaltung der Kulisse den Hintergrund und die Persönlichkeit

der Hauptfigur ausschmückt, das grenzt in seiner einfachen

Brillanz manchmal fast an Genie. Wer gedacht hat, dieser Stoff würde

besser in ein Theaterstück passen, wird von Hirschbiegel und

seinen Szenenbildnern eines Besseren belehrt: Soviel Dynamik und

Detailtiefe in der Ausstattung könnte eine Theaterinszenierung

niemals erreichen.

Die

großartige Leistung von Oliver Hirschbiegel versteckt sich

in den Details der Inszenierung, die von Ben Becker ist offensichtlich:

nicht viele Darsteller in Deutschland könnten diese Rolle überzeugend

meistern, und Becker gelingt es mit Bravour. Auch wenn seine Vorstellung

in den ersten Szenen noch etwas steif erscheint, spielt er sich

im weiteren Verlauf regelrecht heiß, und kann ein paar wirklich

große Momente abliefern: Als Emanuel in seiner schwungvollen

Litanei ganz unerwartet auf das Schicksal seiner Eltern und damit

auf den Holocaust kommt, hält er plötzlich inne und realisiert,

welche gedankliche Tür er gerade geöffnet hat. Wie es

Becker im Folgenden mit zitterndem Schweigen schafft, den inneren

Kampf Emanuels gegen die wieder an die Oberfläche drängenden

Geister der Vergangenheit darzustellen, ist von der schauspielerischen

Leistung her atemberaubend.

Die

großartige Leistung von Oliver Hirschbiegel versteckt sich

in den Details der Inszenierung, die von Ben Becker ist offensichtlich:

nicht viele Darsteller in Deutschland könnten diese Rolle überzeugend

meistern, und Becker gelingt es mit Bravour. Auch wenn seine Vorstellung

in den ersten Szenen noch etwas steif erscheint, spielt er sich

im weiteren Verlauf regelrecht heiß, und kann ein paar wirklich

große Momente abliefern: Als Emanuel in seiner schwungvollen

Litanei ganz unerwartet auf das Schicksal seiner Eltern und damit

auf den Holocaust kommt, hält er plötzlich inne und realisiert,

welche gedankliche Tür er gerade geöffnet hat. Wie es

Becker im Folgenden mit zitterndem Schweigen schafft, den inneren

Kampf Emanuels gegen die wieder an die Oberfläche drängenden

Geister der Vergangenheit darzustellen, ist von der schauspielerischen

Leistung her atemberaubend.

Halten sich die Schauspielleistungen von Becker hier und Elsner

in "Mein letzter Film" ungefähr die Waage, hat im

direkten Vergleich der Filme "Ein ganz gewöhnlicher Jude"

trotzdem deutlich die Nase vorn, weil er das weitaus faszinierendere

Thema zu bieten hat. Charles Lewinskys Buch ist eine verdammt starke

Vorlage, und auch wenn sich Emanuels Ansichten nicht als Allgemeinplatz

für die Befindlichkeit der Juden in Deutschland nehmen lassen

(auch dagegen wehrt er sich schließlich die ganze Zeit), so

gelingt es dennoch, den Zuschauern zu vermitteln, wie es ist, Emanuel

Goldfarb zu sein - und damit eben doch auch, was es bedeutet, ein

Jude in Deutschland zu sein. Tief ins Mark der Wahrheit treffende

Sätze wie "Auschwitz werden die Deutschen den Juden nie

verzeihen" sind wertvolle Denkanstöße, um über

unser gesamtgesellschaftliches als auch ganz persönliches Verhältnis

zum Judentum nachzudenken, und untermauern immer wieder beeindruckend,

wie präzise es Lewinsky gelungen ist, dieses komplizierte Verhältnis

und seinen Auswirkungen auf die Betroffenen einzufangen.

Natürlich wird "Ein ganz gewöhnlicher Jude" aufgrund seines Sujets und seiner minimalistischen Produktion eine Randerscheinung im deutschen Kino bleiben, aber wer sich für großartiges Schauspiel, hervorragende Regie und das in all seiner Komplexität meisterhaft abgehandelte Thema interessiert, findet hier einen Film, der sich Beachtung und Bewunderung redlich verdient hat.

Neuen Kommentar hinzufügen