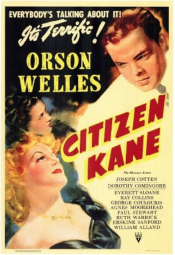

MOH (119): 14. Oscars 1942 - "Citizen Kane"

In unserer Serie "Matthias' Oscar History" (MOH) bespricht Matthias in jeder Folge jeweils einen der zwischen den Jahren 1929 und 2000 nominierten Oscar-Beiträge aus der Kategorie "Bester Film".

In unserer letzten Folge gab sich ein Priester mit einem einfachen Leben zufrieden. Davon kann heute definitiv nicht die Rede sein, wenn Charles Foster Kane in einem der größten Meisterwerke des Kinos die Bühne betritt.

Citizen Kane (MOH)

Das mit dem „besten Film aller Zeiten“ ist bei einem Medium, das so stark mit Emotionen verknüpft ist, ja immer so eine Sache. Menschen und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, und was uns in der einen Lebensphase begeistert, lässt uns Jahre später womöglich kalt – oder umgekehrt. Umso erstaunlicher, dass es trotzdem einen engen Kreis von Filmen gibt, auf die sich Cineasten meist einigen können. Und traditionell steht "Citizen Kane" dabei meist ganz vorne auf der Liste.

In unserer Gold-Rezension vor 15 Jahren (ja, wir sind alt) hatten wir dabei noch auf die damals unangefochtene Dominanz des Films bei der hochangesehenen und alle zehn Jahre stattfindenden „Sight and Sound“-Umfrage hingewiesen. Seit 1952 belegte Kane dort zuverlässig Platz 1 – bis er 2012 erst von "Vertigo" und dann 2022 (genauso umstritten wie rätselhaft) von "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles" vom Thron gestoßen wurde. Über Letzteres wollen wir hier lieber kein weiteres Wort verlieren und uns stattdessen in unserer Rezension-Neuauflage unter anderem ein paar Aspekten von "Citizen Kane" widmen, die manchmal etwas untergehen. Kommen am Ende aber dann doch wieder zum gleichen Schluss: Was für ein grandioses Stück Kinogeschichte.

Nicht minder episch fällt die Geschichte aus, die uns der Film liefert. Er startet mit dem Tod des mächtigen Medienmoguls Charles Foster Kane (Orson Welles) Ende der 1930er-Jahre. Dessen letztes gesprochenes Wort "Rosebud" weckt die Neugier der Medien, und so wird der Reporter Thompson (William Alland) damit beauftragt, das Geheimnis hinter dem Wort zu lüften – in der Hoffnung, spannende Rückschlüsse auf den mysteriösen Charakter von Kane zu erhalten. Thompson interviewt dafür zahlreiche enge Wegbegleiter von Kane, wie dessen Freund und Ex-Kollegen Jedediah Leland (Joseph Cotten) oder Kanes zweite Ehefrau Susan Alexander (Dorothy Comingore). Doch so faszinierend deren Geschichten auch ausfallen, wirklich näher scheint Thompson seinem Ziel erst einmal nicht zu kommen.

Mit "Rosebud" liefert uns "Citizen Kane" vermutlich den berühmtesten MacGuffin der Filmgeschichte. Der dient hier als Auslöser für eine Geschichte, die uns durch ein Kaleidoskop verschieden eingefärbter Erlebnisberichte ein komplexes Charakterporträt liefern möchte. Aus diesen Splittern darf sich das Publikum dann seine eigene Meinung über Charles Foster Kane basteln – der, das darf verraten werden, am Ende aber zum Großteil immer noch ein Mysterium bleibt. Und, mehr als nur nebenbei, wirft "Citizen Kane" dabei auch noch ein kritisches Licht auf die damalige Medienbranche sowie die Idee des amerikanischen Traums.

Doch es ist nicht die Geschichte, weswegen Cineasten aller Länder bei "Citizen Kane" ins Schwärmen geraten. Es ist die Art, wie uns diese präsentiert wird. Man könnte nun Bücher darüber schreiben, was Orson Welles hier auf die Leinwand gezaubert hat und wie er dabei Filmsprache zwar nicht neu erfindet, aber deren Potenziale wie kaum jemand vor ihm so richtig ausreizt. Mindestens genauso spannend ist aber die Frage, wie innerhalb eines knallhart kontrollierten Studiogeschäfts dieses kreative Feuerwerk überhaupt erst möglich war. Wohlgemerkt in einem Klima, in dem die Sitten- und Moralwächter aufgrund des geltenden Production Codes und der Staat aufgrund des sich abzeichnenden Kriegseintritts der USA Filmemachern besonders genau auf die Finger schauten. Warum konnte ein 25-jähriger kompletter Filmneuling wie Welles sich hier jetzt so freigeistig austoben?

Die Antwort hat erst einmal mit der finanziellen Schieflage des Studios RKO Pictures zu tun. Das stand damals gehörig unter Druck und sah in Welles einen möglichen Rettungsring. Welles hatte sich gerade mit der von ihm gegründeten Theatergruppe "Mercury Theatre" und seinen beliebten Radio-Hörspielen (darunter dem legendären "Krieg der Welten") einen Namen als Visionär gemacht. In seiner Verzweiflung ging RKO, um im heutigen Sprech zu bleiben, all-in und stattete Welles mit etwas aus, was selbst den erfolgreichsten Regisseuren der damaligen Zeit nie vergönnt war: eine Carte blanche für dessen erste Produktion. Was im Alltag zum Beispiel konkret bedeutete, dass niemand vom Studio am Abend die Filmaufnahmen des Drehtags kontrollierte – eine damals eigentlich vollkommen undenkbare Praxis in Hollywood.

Welles wiederum hatte tatsächlich kaum Ahnung vom Film. Er meinte einmal, sein Interesse und seine Liebe für den Film starteten am ersten Arbeitstag von "Citizen Kane". Und mit seinem Unwissen war Welles nicht alleine, denn für die Besetzung seines Erstlings brachte er gleich die komplette Mercury-Theatre-Gruppe mit, von denen so gut wie alle hier ebenfalls ihr Filmdebüt feierten (darunter zum Beispiel Joseph Cotten). Aber wo Welles keine Erfahrung hatte, da kam jemand ins Spiel, der sie im Übermaß mitbrachte und was in einer der faszinierendsten Kooperationen der Filmgeschichte münden sollte. Den Erfindergeist von Kameramann Gregg Toland haben wir in unserer Oscar-Reihe ja bereits ausführlich gewürdigt. Mit "Citizen Kane" sollte diesem aber nun sein Meisterstück gelingen. Doch nicht etwa Welles oder das Studio bemühten sich um diesen erfahrenen Mann am Set, es war Toland selbst, der auf Welles zuging. Denn dessen Unwissen und Unbedarftheit sah Toland nicht als Schwäche, sondern als Chance.

Wer die Regeln nicht kennt, bricht diese leichter – so in etwa dürfte der experimentierfreudige Toland wohl gedacht haben. Dazu passt dann auch ganz gut eine kleine Anekdote, die Welles später immer wieder gerne erzählte. Auf Welles' Nachfrage, was er denn alles über Film wissen müsste, habe Toland nur lächelnd abgewunken und erwidert, dass man alles locker in anderthalb Tagen lernen könnte. Zwei visionäre Künstler, ein Haufen Unbedarftheit und eine Carte Blanche – Kinomagie braucht manchmal einfach eine optimale Sternenkonstellation.

Was nicht bedeutet, dass "Citizen Kane" das Rad des Films vollkommen neu erfindet. Stattdessen wurde aber alles mit einem frischen Blick betrachtet, bestehende Techniken maximal ausgereizt und Bekanntes auf kreative Weise neu kombiniert – und so die bis dato bestehende Filmsprache einmal kräftig durchgepustet. Ein Paradebeispiel dafür ist Tolands eigenes Markenzeichen, die sogenannte Deep-Focus-Technik, bei der eine von Toland erfundene Speziallinse sowohl Vorder- als auch Hintergrundobjekte scharf erscheinen ließ. Das hatte Toland schon bei "Der lange Weg nach Cardiff" vereinzelt genutzt. Doch erst in "Citizen Kane" wird diese Technik nicht nur konsequent, sondern vor allem auch dramaturgisch durchdacht eingesetzt. Visuell ähnlich beeindruckend ist das Framing, bei dem "Citizen Kane" immer wieder geschickt mit ungewöhnlichen Perspektiven, wie extrem niedrigen Kamerapositionen, spielt.

Aber es wäre zu kurz gegriffen, die Stärke von "Citizen Kane" allein auf das Visuelle zu reduzieren. Der fantastische Score von Bernard Herrmann (der später mit Hitchcock oft kollaborierte) kommt da in den Sinn. Aber auch das Drehbuch, denn gemeinsam mit Autor Herman J. Mankiewicz (zu dem wir später noch kommen müssen) entschied sich Welles hier für eine nichtlineare Erzählstruktur mit Rückblenden. Auch das gab es vorher schon, wurde aber eben bis dato nie so radikal und kunstvoll eingesetzt. All das zur Freude des Publikums, das gerade in der zweiten Hälfte des Films dieses Austoben auf der kreativen Spielwiese in fast jedem Frame genießen kann. Nirgendwo wird dies wohl so deutlich wie bei Übergängen zwischen Szenen, die mit zunehmender Spieldauer immer cleverer und kreativer werden. Und immer wieder geben sich Drehbuch und Inszenierung dabei die kreative Hand, wie auch in einer meisterhaften Sequenz, bei der am Frühstückstisch im Schnelldurchlauf die Entfremdung einer Ehe abgehandelt wird.

Damit könnte ich die Leserinnen und Leser hier nun einfach entlassen und viel Spaß bei dieser cineastischen Tour de force wünschen, möchte aber vorher noch auf ein paar Punkte eingehen, die manchmal etwas kurz kommen. Oder zumindest einem kleinen Kommentar bedürfen. Da wäre einmal die oft angesprochene Unterkühltheit des Werkes, die viele den Film nicht so richtig ins Herz schließen lässt. Es stimmt, dass "Citizen Kane" eher auf den Kopf als das Herz zielt. Und gerade durch die Art der Erzählweise kommt hier natürlich eine Distanz zu der Hauptfigur auf, die eine emotionale Ergriffenheit von dem Ganzen schwierig macht. Genau diese Kühle ist aber nicht nur beabsichtigt sondern schon fast notwendig, für das, was man hier erzählen und vermitteln will. Zumindest in Bezug auf die Hauptfigur. Bei den Nebenfiguren sieht es da nämlich schon anders aus. Gerade in einer Szene, in der eine Affäre von Kane auffliegt, kann der Film durchaus auch auf der emotionalen Ebene punkten. Mal abgesehen davon, dass die Auflösung unseres MacGuffins am Ende eine sehr romantisierende Botschaft parat hält: Was bringt es, die Welt zu besitzen, wenn man sich selbst darin verliert.

So kühl ist die Geschichte dann also eigentlich gar nicht. Überhaupt wirkt die Story des im Größenwahn verfallenden Medienmoguls heute aktueller und damit interessanter als je zuvor. Der eine baut sich ein Prachtschloss, der andere mietet sich für die eigene Hochzeit mal eben Venedig – um nur mal ein Beispiel zu nennen. Streit gab es beim Drehbuch allerdings zwischen Welles und seinem Autor Herman J. Mankiewicz, den später auch David Fincher für seinen Film "Mank" aufgriff. Mankiewicz war sauer, dass der Film als "One-Man-Show" von Welles promotet wurde. Sowohl Welles als auch Mankiewicz sahen sich als Hauptautor, und erst nach einer kleinen Schlammschlacht knickte Welles ein und nahm Mankiewicz in die Credits auf. Damit war die Geschichte aber nicht zu Ende, denn die berüchtigte Filmkritikerin Pauline Kael schüttete 1971 mit ihrem Essay "Raising Kane" wieder Öl ins Feuer. Sie behauptete, Mankiewicz wäre die visionäre Kraft hinter dem Drehbuch gewesen, was Welles’ Ruf damals ordentlich beschädigte und erst viele Jahre später wieder zurechtgerückt wurde. Wer nun genau wie viel Anteil an dem Drehbuch hatte, wird wohl nie geklärt werden können, dass Orson Welles aber auf jeden Fall einen ordentlichen Teil dazu beitrug, gilt inzwischen als unbestritten.

Als letztes wollen wir dann genau diesen Orson Welles noch für etwas loben, was angesichts des faszinierenden Stilmittel-Overkills leider immer ein bisschen untergeht. Was Welles hier mit gerade einmal 25 Jahren in seiner ersten Filmrolle als Schauspieler leistet, ist nämlich richtig beeindruckend – vor allem angesichts der mehrere Jahrzehnte umspannenden Handlung. Manchmal gelingt einem eben einfach alles. Dass Welles einen Film dieses Kalibers später nicht noch einmal produzieren würde, liegt aber schon fast in der Natur der Sache. Und an der Tatsache, dass er Charles Foster Kane zu stark an den damals mächtigen Zeitungsverleger William Randolph Hearst orientierte, dessen daraufhin folgenden Schmutzkampagnen Welles’ Ruf ordentlich zusetzten. Sogar bei der Oscar-Verleihung waren so einige Buhrufe bei jeder Namensnennung von Welles zu hören – und von insgesamt neun Nominierungen gewann der Film nur eine ("Bestes Originaldrehbuch"). So musste Welles dann schon bei seinem nächsten Werk "Der Glanz des Hauses Amberson" auf seine Carte blanche verzichten, was am Schluss fatale Folgen hatte (das Studio setzte massive Kürzungen gegen den Willen des Regisseurs durch).

Uns bleibt mit "Citizen Kane" aber ein faszinierendes und wegweisendes Werk, das auch heute nichts an Faszination verloren hat, auch wenn es eher ein intellektuell als emotional begeisterndes Erlebnis ist. Und ist er nun der beste Film aller Zeiten? Das darf jeder für sich entscheiden und hängt auch daran, was man nun unter dem Wort "bester" nun genau versteht. In Sachen Bedeutsamkeit für die Filmgeschichte lässt sich da nur sehr schwerlich gegen argumentieren, wenn es um den persönlichen Lieblingsfilm geht, schon deutlich leichter. Da liegt "Citizen Kane" bei mir nicht ganz auf den vorderen Plätzen. Meine drei Lieblingsfilme – der Teaser darf sein – werden in dieser Oscar-Reihe noch folgen.

Tipp 1: Unsere Gold-Kritik zu "Citizen Kane" findet ihr hier.

Tipp 2: Ich kann nur empfehlen, auf YouTube alte Interviews mit Orson Welles anzuschauen – es ist die pure Freude.

"Citizen Kane" ist aktuell digital auf Amazon Prime oder in der Criterion Edition als BluRay auf Amazon in Deutschland verfügbar.

Original-Trailer des Films

Trailer zum 75ten Geburtstag des Films

MacGuffin here we go

Ein sehr unterhaltsamer Orson Welles spricht über "Citizen Kane"

In unserer nächsten Folge kann es im Vergleich zur heutigen Ausgabe ja eigentlich qualitativ nur bergab gehen – oder nicht? Wie schön, dass William Wyler und Bette Davies dem einiges entgegenzusetzen haben. Und ein gewisser Greg Toland ist auch wieder mit von der Partie.

Neuen Kommentar hinzufügen