Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und alles was dazugehört ist eine schier unversiegliche Quelle für Filmstoffe, aus der vor allem hierzulande seit vielen Jahren so ausgiebig geschöpft wird, dass viele Kino- und Fernsehfilmzuschauer des Themas langsam überdrüssig geworden sind. Doch auch in anderen Ländern bedient man sich gern am unerschöpflichen Geschichten-Reservoir der  Weltkriegszeit, so zum Beispiel im ebenfalls im Februar anlaufenden (und wirklich großartigen) Oscar-Anwärter "The King's Speech". Aus Frankreich erreicht uns derweil diese leider längst nicht so gut gelungene Aufarbeitung eines der beschämendsten Ereignisse in der französischen Geschichte.

Weltkriegszeit, so zum Beispiel im ebenfalls im Februar anlaufenden (und wirklich großartigen) Oscar-Anwärter "The King's Speech". Aus Frankreich erreicht uns derweil diese leider längst nicht so gut gelungene Aufarbeitung eines der beschämendsten Ereignisse in der französischen Geschichte.

Am 16. Juli 1942 fiel die französische Polizei mit einer Massenrazzia in die Wohnquartiere der jüdischen Bürger und Flüchtlinge von Paris ein, um die gesamte jüdische Bevölkerung auf einen Schlag zu verhaften. Dies geschah in bereitwilliger Kollaboration mit den deutschen Besatzern und war der erste Schritt zur letztendlichen Deportierung der Juden - gen Auschwitz. Die Verhafteten wurden damals zunächst in die zum Sammellager umfunktionierte Winter-Radsporthalle gebracht, deren Kurzbezeichnung diesem unrühmlichen Ereignis schließlich den Namen gab, mit dem es in die französische Geschichte einging: "La rafle du vel' d'hiv". Diese Razzia war als dunkelstes Kapitel der französischen Kollaboration während der deutschen Besatzung lange Zeit ein Tabuthema in Frankreich, nun erfährt es durch die Regisseurin und Autorin Rose Bosch seine erste Kino-Aufarbeitung.

Bosch ist dabei mehr als offensichtlich um absolute Faktentreue bemüht, und eröffnet ihren Film auch nicht mit dem üblichen "Basierend auf wahren Ereignissen", sondern mit dem deutlichen Statement "Alles, was in diesem Film dargestellt wird, ist tatsächlich so passiert". So erlebt man denn die Razzia und ihre Folgen vornehmlich aus der Perspektive des elfjährigen Joseph Weismann (Hugo Leverdez) und seiner Familie. Weismann  war einer der wenigen Inhaftierten, denen vor der endgültigen Deportierung noch die Flucht gelang, und seine Erinnerungen waren eine der Hauptquellen für diesen Film. Zweite zentrale Figur ist die Krankenschwester Annette Monod (Mélanie Laurent aus "Inglourious Basterds"), die sich als so idealistische wie naive Kämpferin aufopferungsvoll für das Wohl der jüdischen Häftlinge einsetzt und dabei lange Zeit nicht begreift, welch unfassbar grausames Schicksal längst auf diese wartet.

war einer der wenigen Inhaftierten, denen vor der endgültigen Deportierung noch die Flucht gelang, und seine Erinnerungen waren eine der Hauptquellen für diesen Film. Zweite zentrale Figur ist die Krankenschwester Annette Monod (Mélanie Laurent aus "Inglourious Basterds"), die sich als so idealistische wie naive Kämpferin aufopferungsvoll für das Wohl der jüdischen Häftlinge einsetzt und dabei lange Zeit nicht begreift, welch unfassbar grausames Schicksal längst auf diese wartet.

Dass sich Bosch so sklavisch an die Fakten hält, ist ein nobles Vorgehen im Sinne einer möglichst korrekten Darstellung der Ereignisse. Ihrem Film hilft es aber leider ganz und gar nicht. Denn dem fehlt es angesichts seines quasi-dokumentarischen Charakters und der fehlenden Dramatisierung an einem klaren Fokus auf eine tragende Figur, die Spannungsmomente oder Wendepunkte in den klar vorgegebenen Verlauf der Geschichte bringt. Doch hier tut sich letztlich wenig: Die Inhaftierten sind ihren Wachtruppen hilflos ausgeliefert, und auch das unermüdliche Engagement von Annette läuft ins Leere, ringt sie doch mit Befehlshabern und Behörden, die im Gegensatz zu der Krankenschwester längst wissen, dass die Menschen, für die Annette sich stark macht, unausweichlich dem Tod geweiht sind.

So bleibt der gesamte Film eine sehr episodische Angelegenheit, in der es nur wenige Lichtblicke gibt, so wie den (natürlich historisch verbürgten) Einmarsch der Feuerwehr in die Radsporthalle, die gegen den Willen der Polizei die Schläuche aufdreht und die tausenden Inhaftierten mit Trinkwasser versorgt. Ähnlich wie solche Momentaufnahmen kommt und geht auch der zweite namhafte Star in diesem Film, ohne wirklich bleibende Spuren zu hinterlassen: Jean Reno taucht als jüdischer Arzt, der sich mit Annette um  die Kranken unter den Häftlingen kümmert, überhaupt erst nach einer Dreiviertelstunde im Film auf und hat im folgenden auch nicht viel mehr beizutragen als für Annette als Dialogpartner zu fungieren, wenn es die ausweglose Situation zu beklagen gilt.

die Kranken unter den Häftlingen kümmert, überhaupt erst nach einer Dreiviertelstunde im Film auf und hat im folgenden auch nicht viel mehr beizutragen als für Annette als Dialogpartner zu fungieren, wenn es die ausweglose Situation zu beklagen gilt.

So nimmt der Film dann seinen sehr tragischen, aber eben auch komplett vorhersehbaren Verlauf, ohne es zu schaffen, mit seinen Stellvertreterfiguren (Familie mit Kindern, Krankenschwester, Arzt, Polizist, Bürokrat) wirklich packendes Drama zu produzieren. Dieses Scheitern ist besonders bedauerlich, da Rose Bosch bereits mit ihrer Eröffnung zeigt, dass sie es sehr wohl versteht, mit filmischen Mitteln große Wirkung zu entfalten. Da singt Edith Piaf über den Charme und die Schönheit von Paris, dazu sieht man authentische Aufnahmen der berühmtesten Pariser Sehenswürdigkeiten aus den 40er Jahren - und den Mann, der sie besucht: Adolf Hitler, kurz nach der erfolgreichen deutschen Invasion. Eine sehr effektive, bedrückend atmosphärische Eröffnung - mit der der Rest des Films leider keinen Moment mithalten kann.

Was bei genauerer Betrachtung des Films ebenfalls auffällt, ist sein letztlich sehr zurückhaltender, um nicht zu sagen braver Umgang mit seinem einst tabuisierten Thema. Ja, es gibt Figuren in diesem Film, die als glasklare Antisemiten auftreten, aber sie sind nicht mehr als Pappkameraden wie brutale Polizisten, deutsche Soldaten oder die gemeine Bäckersfrau an der Straßenecke. Die militärische Speerspitze dieses Kollaborationsaktes seitens der Franzosen darf in entscheidenden Momenten etwas schuldbewusst in die Kamera gucken - das war's dann aber auch schon an "Auseinandersetzung" mit den dunklen Aspekten dieses historischen Ereignisses, der willfährigen Bereitschaft zumindest eines Teils der französischen Behörden und Bevölkerung, den deutschen Besatzern bei der Ausweitung des Holocausts auf Frankreich zu helfen.

Ansonsten wird der Film nicht müde, die Hilfsbereitschaft und den passiven Widerstand der restlichen Bevölkerung zu betonen. So wird mehrere Male erwähnt, dass die Polizei nur 18.000 statt der anvisierten 30.000 Juden festnehmen konnte, da der Rest mit Hilfe der nicht-jüdischen Bürger fliehen oder sich verstecken konnte. Alle Figuren, denen etwas  mehr Leinwandzeit gegönnt wird, sind wohlmeinende und hilfsbereite Menschen, so wie Annette oder die Nachbarn im Wohnhaus von Josephs Familie. Die Botschaft, die dieser Film bezüglich der Aufarbeitung dieser Ereignisse vermitteln will, scheint zu lauten: "Ja, ein paar von uns waren böse, aber die allermeisten haben doch getan was sie konnten, um zu helfen." Quasi nicht wirklich ein Grund für nationale Scham und Schande.

mehr Leinwandzeit gegönnt wird, sind wohlmeinende und hilfsbereite Menschen, so wie Annette oder die Nachbarn im Wohnhaus von Josephs Familie. Die Botschaft, die dieser Film bezüglich der Aufarbeitung dieser Ereignisse vermitteln will, scheint zu lauten: "Ja, ein paar von uns waren böse, aber die allermeisten haben doch getan was sie konnten, um zu helfen." Quasi nicht wirklich ein Grund für nationale Scham und Schande.

Das wirkt letztlich ein wenig duckmäuserisch angesichts des kontroversen Themas. Vor allem wenn man sich an ein vor nicht allzu langer Zeit erschienenes, thematisch verwandtes Gegenbeispiel erinnert: Wie Paul Verhoeven in seinem Film "Black Book" über Widerstand und Kollaboration in seiner niederländischen Heimat reflektierte, war als Film nicht nur viel spannender und dramatischer, sondern in seinen Darstellungen und Aussagen auch weitaus provokanter und kontroverser. Ein Film, der in der Lage ist, eine politische Debatte in seiner Heimat auszulösen. "Die Kinder von Paris" hingegen ist ein derart "familienfreundliches" Rührstück von einem Weltkriegsfilm, dass er sich nicht mal traut, den Tod eines Häftlings durch die Hand von Polizei oder Militär zu zeigen - die einzige Leiche des Films ist eine Selbstmörderin.

In Frankreich wurde der Film mit über drei Millionen Zuschauern dennoch ein Erfolg, obwohl oder vielleicht gerade weil er mehr auf das offensichtliche Drama der Ereignisse setzte und eine kritische Bestandsaufnahme der nationalen Rolle darin weitgehend vermied. Das macht den Film für hiesige Zuschauer allerdings nicht gerade interessanter, haben wir schließlich schon mehr als genug Filme über die dunklen (und weitaus schrecklicheren) Kapitel unserer eigenen nationalen Vergangenheit dieser Zeit präsentiert bekommen.

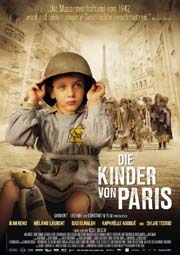

Da könnte man fast sogar einen Hauch von Verständnis für den deutschen Verleih dieses Films aufbringen, der mit zwei assoziationsreichen Schlagwörtern im Titel (Kinder = Familie und Emotionen, Paris = Romantik und "savoir vivre") eindeutig versucht, ein weibliches Publikum ins Kino zu locken, das beim Thema Kollaboration und Deportation wohl eher nicht anspringen würde. Aber nein, mit solch einem bewusst fehlleitenden Marketing-Winkelzug einen Film über den Holocaust als rührige Schmonzette verkaufen zu wollen, das hinterlässt doch einen zu schalen Nachgeschmack.

Neuen Kommentar hinzufügen