|

Michael

Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der

dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich

bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug

gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung

der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich

auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit

gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John

Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino

wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine

standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle

des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend

umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte

sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt

noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit

seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft

würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von

Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker

ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil

hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher

jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber

das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit

des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:

Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so

gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme

gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter

haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen

verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen

bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen

ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel

sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern

eindeutig auf notwendig. Michael

Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der

dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich

bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug

gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung

der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich

auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit

gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John

Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino

wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine

standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle

des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend

umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte

sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt

noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit

seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft

würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von

Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker

ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil

hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher

jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber

das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit

des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:

Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so

gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme

gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter

haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen

verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen

bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen

ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel

sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern

eindeutig auf notwendig.

Natürlich ist sein Vorgehen manchmal recht vorhersehbar und

platt, natürlich ist das populistisch. Wer aber jetzt hier

die Stimme erhebt von wegen Populismus, Simplifizierung komplexer

Sachverhalte etc., der möge kurz innehalten und mal darüber

nachdenken, wie viel Populismus und einfachste Betrachtungsweisen

die amerikanische Propagandamaschinerie uns in den letzten zwei

Jahren beschert hat, um den Rest der Welt vom ehrenwerten Vorhaben

der Weltpolizei aus Amiland zu überzeugen. Wenn dies die einzige

Gegenpropaganda ist, die ähnlich großen Einfluss nimmt

wie die gleichgeschalteten US-Medien, dann nur her damit.

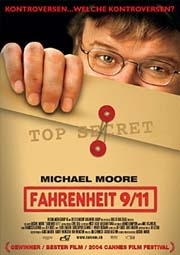

Abgesehen von seinem persönlichen Kommentar, der von sauwütend

bis sarkastisch reicht, lässt Moore in seinem Anti-Bush-Agitprop-Film

"Fahrenheit 9/11" vor allem Bilder sprechen. Bilder, wie

sie Fernsehkameras aufzeichnen, bevor sie auf Sendung gehen. Und

die zeigen nun einmal besser als jeder Kommentar, was für Herren

sich da anmaßen, über Krieg und Frieden zu bestimmen.

Unglaublich und eklig, wie Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz

seinen Kamm mit Spucke präpariert und schließlich die

widerspenstigen Haare mit ein bisschen Rotze in der Hand zu bändigen

versucht. Gespenstisch und grotesk, wie Bush wie ein Schmierenkomödiant

Sekunden vor der Liveschaltung, in der er den Beginn des Irak-Krieges

verkündete, eine ganze Reihe Grimassen und Gesichtsausdrücke

ausprobiert. Schlüsselszene aber ist der Mitschnitt von Bushs

Reaktion auf  die

Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.

Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen

Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,

als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is

under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der

Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen

Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann

der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält

und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft

doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen

Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes

Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres

ist der Mann aus Texas. die

Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.

Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen

Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,

als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is

under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der

Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen

Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann

der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält

und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft

doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen

Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes

Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres

ist der Mann aus Texas.

Wie im Vorgänger "Bowling

for Columbine" liefert Moore auch hier ein paar äußerst

explosive Thesen, und ähnlich wie dort geht es um Angst als

Machtinstrument. Indem die amerikanische Regierung ihrem Volk konstante

Gefahr vorgaukelt, die es dringend zu bekämpfen gilt, lenken

sie von der schon lange im Hinterkopf gehaltenen Beschneidung der

Bürgerrechte und den faktisch falschen Kriegsgründen ab.

Ein

Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber

sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während

so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,

erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush

ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und

seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.

Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende

und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch

ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"

vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es

nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,

denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte

geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.

Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber

die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,

dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er

erreichen wollte. Ein

Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber

sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während

so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,

erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush

ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und

seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.

Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende

und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch

ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"

vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es

nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,

denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte

geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.

Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber

die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,

dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er

erreichen wollte.

Allerdings muss man jenseits der hehren Ziele konstatieren, dass

"Fahrenheit 9/11" filmisch nur größtenteils

gelungen ist. Ob Moores patentierte Präsentationsform erste

Ermüdungserscheinungen zeigt oder die Menschen im Schnittraum

keinen richtig guten Tag hatten: Tatsache ist, dass es Moore nicht

gelingt, seinem Film einen richtigen Fluss zu geben, so dass es

bei der episodischen Form durchaus den einen oder anderen dramaturgischen

Hänger gibt. So ist etwa die Episode um den einsamen Strandwächter

Oregons witzig und interessant, aber schlecht eingebunden.

Auch

wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er

für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,

startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner

typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,

die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.

Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.

Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen

Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche

Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was

ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige

Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden

haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist. Auch

wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er

für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,

startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner

typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,

die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.

Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.

Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen

Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche

Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was

ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige

Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden

haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.

Der Film hat auch Schwierigkeiten, einen einheitlichen Ton zu halten,

wenngleich dies im Ernstfall sogar mehr Stärke als Schwäche

ist, denn wer zwei Stunden Bush-Bashing in Reinkultur erwartet,

der wird - je nach Disposition - enttäuscht oder positiv überrascht.

Klar, im Endeffekt führt Moore alles auf seinen Erzfeind zurück,

verzichtet aber auf allzu Plumpes und einen Exklusivfokus auf den

oft  hilflos

wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade

in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens

mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen

in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden

Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der

Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,

die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und

Vertrauen verlieren. hilflos

wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade

in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens

mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen

in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden

Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der

Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,

die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und

Vertrauen verlieren.

Trotz von der US-Regierung am liebsten zensierten Bildern von zerfetzten

irakischen Babies: die traurigsten, deprimierendsten Bilder sind

die Milchgesichter der amerikanischen Kindersoldaten. Jene unbedarfte

Burschen, die sich mit Rockmusik aufpuschen und zu den Klängen

von "Fire Water Burn" der Bloodhound Gang irakische Wohnviertel

in Schutt und Asche legen. Hiernach wird man das zentrale "Burn,

Motherfucker, Burn!" kaum noch ohne Schaudern mitgröhlen

können. Und vor allem jene Burschen, die sich verwirrt fragen,

warum die irakische Bevölkerung ihnen mit Hass begegnet. Wem

es an grundlegender Bildung mangelt und wer vom Vaterland von vorn

bis hinten belogen wird, dem kann da nur das Verständnis und

die Distanz fehlen. Dass gerade das Fußvolk, die Soldaten,

die im Krieg verwundet und verletzt werden, die größten

Opfer der Lügen von Bush & Co. sind, ist eine der zentralen

Aussagen dieses Films. Und so erweist sich Moore doch als der Vertreter

des kleinen Mannes, der nicht akzeptiert, das Machtstreben und Profitgier

einiger stupid white men in führenden Positionen das

Leben tausender Unschuldiger zerstört.

Bezeichnend

ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,

welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial

schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur

ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige

Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet

Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten

es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen

umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für

die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,

dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).

In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht

jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während

Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die

Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,

Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber

selten so deutlich vorgeführt wie hier. Bezeichnend

ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,

welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial

schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur

ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige

Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet

Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten

es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen

umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für

die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,

dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).

In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht

jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während

Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die

Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,

Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber

selten so deutlich vorgeführt wie hier.

Insgesamt ist "Fahrenheit 9/11" trotz hemmungslos subjektiver

Sichtweise ein erstaunlich ausgeglichener Film, der nicht nur stumpf

auf Bush einkloppt, sondern viele Themen und Standpunkte streift.

Beizeiten wird es gar ein bisschen viel, was das manchmal etwas

rastlose Hin-und-Herspringen erklärt. Für einige Sachen

wäre trotzdem noch Raum gewesen. Die wahre Achse des Bösen,

die Kriegstreiber hinter Bush (Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld), hätte

man vielleicht noch etwas mehr beleuchten können.

Sei es drum. Ein wie Moore äußerst laut die Stimme erhebender

Aktivist, Countrymusik-Outlaw Steve Earle, erklärte vor noch

nicht allzu langer Zeit: "Es kann niemals unpatriotisch sein,

in einer Demokratie zu hinterfragen, was sein Land tut." Da

hat er Recht, und deswegen ist auch "Fahrenheit 9/11"

ein wichtiger, richtiger Film mit kleinen Schwächen. Das Schlusswort

überlässt Moore Neil Young und seiner Gitarre: "Keep

on rockin' in the free world". Möge es so geschehen.

|

Michael

Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der

dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich

bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug

gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung

der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich

auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit

gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John

Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino

wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine

standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle

des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend

umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte

sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt

noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit

seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft

würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von

Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker

ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil

hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher

jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber

das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit

des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:

Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so

gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme

gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter

haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen

verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen

bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen

ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel

sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern

eindeutig auf notwendig.

Michael

Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der

dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich

bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug

gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung

der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich

auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit

gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John

Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino

wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine

standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle

des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend

umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte

sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt

noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit

seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft

würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von

Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker

ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil

hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher

jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber

das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit

des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:

Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so

gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme

gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter

haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen

verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen

bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen

ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel

sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern

eindeutig auf notwendig.  die

Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.

Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen

Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,

als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is

under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der

Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen

Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann

der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält

und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft

doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen

Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes

Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres

ist der Mann aus Texas.

die

Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.

Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen

Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,

als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is

under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der

Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen

Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann

der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält

und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft

doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen

Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes

Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres

ist der Mann aus Texas.  Ein

Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber

sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während

so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,

erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush

ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und

seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.

Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende

und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch

ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"

vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es

nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,

denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte

geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.

Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber

die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,

dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er

erreichen wollte.

Ein

Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber

sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während

so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,

erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush

ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und

seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.

Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende

und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch

ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"

vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es

nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,

denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte

geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.

Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber

die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,

dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er

erreichen wollte. Auch

wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er

für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,

startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner

typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,

die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.

Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.

Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen

Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche

Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was

ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige

Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden

haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.

Auch

wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er

für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,

startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner

typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,

die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.

Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.

Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen

Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche

Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was

ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige

Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden

haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.  hilflos

wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade

in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens

mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen

in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden

Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der

Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,

die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und

Vertrauen verlieren.

hilflos

wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade

in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens

mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen

in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden

Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der

Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,

die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und

Vertrauen verlieren.  Bezeichnend

ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,

welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial

schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur

ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige

Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet

Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten

es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen

umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für

die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,

dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).

In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht

jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während

Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die

Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,

Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber

selten so deutlich vorgeführt wie hier.

Bezeichnend

ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,

welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial

schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur

ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige

Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet

Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten

es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen

umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für

die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,

dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).

In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht

jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während

Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die

Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,

Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber

selten so deutlich vorgeführt wie hier.

Neuen Kommentar hinzufügen