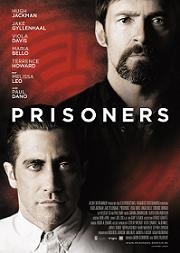

Es ist Thanksgiving in der Kleinstadt Cordyel in Pennsylvania. Die befreundeten Familien Dover und Birch feiern zusammen – eine Feier, die jäh unterbrochen wird als die jüngsten Töchter der beiden Familien spurlos verschwinden. Sohn Ralph erinnert sich an ein ominöses Wohnmobil, das in der Straße geparkt war. Bald ist das Wohnmobil gefunden – und sein Fahrer, der geistig zurückgebliebene Alex Jones (Paul Dano). Von den Mädchen fehlt aber weiterhin jede Spur. Während die Birches (Terrence Howard und Viola Davis) auf die Polizei vertrauen und Grace Dover (Maria Bello) in Depressionen versinkt und sich in Schlafmittel rettet, will Keller Dover (Hugh Jackman) trotz der Warnungen des ermittelnden Polizisten Loki (Jake Gyllenhaal) sich nicht mit dem Stand der Ermittlungen zufrieden geben. Als Alex wegen Mangels an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt wird, startet Keller eigene 'Ermittlungen' – indem er Alex entführt und von ihm mittels Folter den Aufenthalt seiner jungen Tochter erfahren will...

Es ist Thanksgiving in der Kleinstadt Cordyel in Pennsylvania. Die befreundeten Familien Dover und Birch feiern zusammen – eine Feier, die jäh unterbrochen wird als die jüngsten Töchter der beiden Familien spurlos verschwinden. Sohn Ralph erinnert sich an ein ominöses Wohnmobil, das in der Straße geparkt war. Bald ist das Wohnmobil gefunden – und sein Fahrer, der geistig zurückgebliebene Alex Jones (Paul Dano). Von den Mädchen fehlt aber weiterhin jede Spur. Während die Birches (Terrence Howard und Viola Davis) auf die Polizei vertrauen und Grace Dover (Maria Bello) in Depressionen versinkt und sich in Schlafmittel rettet, will Keller Dover (Hugh Jackman) trotz der Warnungen des ermittelnden Polizisten Loki (Jake Gyllenhaal) sich nicht mit dem Stand der Ermittlungen zufrieden geben. Als Alex wegen Mangels an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt wird, startet Keller eigene 'Ermittlungen' – indem er Alex entführt und von ihm mittels Folter den Aufenthalt seiner jungen Tochter erfahren will...

Hugh Jackman ist hier zwar auch grimmig und trägt Bart, so wie hier hat man den „Wolverine“ aber eigentlich noch nie gesehen. Ironisch, dass Hugh Jackmans Figur hier – was den Namen betrifft – nur durch ein einziges r von der Witzfigur "Drover" entfernt ist, die er im cartoonhaften „Australia“ gespielt hat, aber was die Darstellung betrifft, trennen beide Figuren Welten. Zuschlagen darf Jackman zwar auch hier, aber von den coolen selbstsicheren Charakteren, die er sonst spielt, ist er hier meilenweit entfernt. Sein Keller Dover ist ein Mann, der auf den ersten Blick den amerikanischen Mann in all seinen Widersprüchen darstellt: Liebender Familienvater, aber mit Hang zu Alkohol und Gewalt, wenn er dies als nötig erachtet; Jäger, glaubender Christ und Survivalist mit Notfallrationen  und Gasmaske im Keller. Dass der Film diese Aspekte seiner Figur zeigt, ohne sie groß zu kommentieren oder gar sich ein Urteil über sie zu bilden, macht „Prisoners“ zu wahrem Charakterkino, das sich nicht mit Abkürzungen in Sachen Charakterzeichnung zufrieden gibt.

und Gasmaske im Keller. Dass der Film diese Aspekte seiner Figur zeigt, ohne sie groß zu kommentieren oder gar sich ein Urteil über sie zu bilden, macht „Prisoners“ zu wahrem Charakterkino, das sich nicht mit Abkürzungen in Sachen Charakterzeichnung zufrieden gibt.

Und so ist Keller Dover Täter und Opfer, knallhart aber auch verletztlich, verloren in einem durch Wut und Trauer völlig aus den Fugen geratenen Wertesystem, aus dem ihm auch sein Glauben keinen Ausweg aufzeigt. Jake Gyllenhall bringt eine eben so große Intensität wie Jackman in seiner Rolle, auch wenn er seinem Polizisten einen irritierenden Tick verpasst. Das nervöse Augenzwinkern von Detective Loki soll wohl Ausdruck eben dieser Intensität sein, wirkt aber auf die Dauer etwas aufgesetzt. Leider erfahren wir über den verbissenen Polizisten auch nur, dass er ein verbissener Polizist ist – und bisher jeden Fall gelöst hat.

Die kleinen Schwächen auf Seiten der Gesetzeshüter werden aber leicht durch den Rest des Ensembles ausgeglichen, besonders Terrence Howard und Viola Davis als das andere Elternpaar und natürlich Paul Dano als mutmaßlicher Täter. Dano hat sich ja in Filmen wie „There Will Be Blood“ oder „Cowboys & Aliens“ als enorm irritierender kleiner Freak mit einem Gesicht zum Reinschlagen etabliert – bei dem, was Dover Danos Figur hier antut, muss man das allerdings fast zurücknehmen. Nur der enorm fähigen Maria Bello hätte man durchaus etwas mehr zu tun geben können.

Das Thema und auch die Inszenierung  erinnern ein wenig an „Mystic River“ und auch an David Finchers „Zodiac“, nicht nur wegen Jake Gyllenhall als Verbrechensjäger. Dessen Serienkillerjagd dauerte ja auch zweieinhalb Stunden, umfasste dabei aber einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. In „Prisoners“ bekommen wir dagegen eine einzige Woche im Leben der Protagonisten zu sehen – was noch mal nachhaltig darauf hinweist, wie methodisch und langsam es hier zugeht. Eben diese Methodik und Detailverliebtheit ist schon fast Fincher-esk, allerdings ist Villeneuve nicht annähernd ein so großer Stilist wie Fincher. Vielmehr soll seine nüchterne, grau in grau gehaltene Inszenierung durch eben genau diese Elemente die moralischen Grautöne der Protagonisten und die zermürbende Suche nach den Kindern und der Wahrheit unterstreichen.

erinnern ein wenig an „Mystic River“ und auch an David Finchers „Zodiac“, nicht nur wegen Jake Gyllenhall als Verbrechensjäger. Dessen Serienkillerjagd dauerte ja auch zweieinhalb Stunden, umfasste dabei aber einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. In „Prisoners“ bekommen wir dagegen eine einzige Woche im Leben der Protagonisten zu sehen – was noch mal nachhaltig darauf hinweist, wie methodisch und langsam es hier zugeht. Eben diese Methodik und Detailverliebtheit ist schon fast Fincher-esk, allerdings ist Villeneuve nicht annähernd ein so großer Stilist wie Fincher. Vielmehr soll seine nüchterne, grau in grau gehaltene Inszenierung durch eben genau diese Elemente die moralischen Grautöne der Protagonisten und die zermürbende Suche nach den Kindern und der Wahrheit unterstreichen.

Und eben diese Nüchternheit macht aus „Prisoners“ trotz seiner durchaus diskussionswürdigen Themen (ist Folter in bestimmten Situationen zu rechtfertigen?) einen Film, der wenig Hollywood-haft daher kommt. Was natürlich auch mit Denis Vlleneuves Anfängen im Autorenkino zu tun hat. Die hat ihm ja schon eine Oscarnominierung für „Incendies“ eingebracht, und Villeneuve zeigt sich hier in „Prisoners“ als Meister der Zurückhaltung, der auch in den gewalttätigen oder aufregenderen Szenen nie mehr als nötig zeigt und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen enorm effektives Spannungskino liefert – abseits von abgegriffenen Spannungsmomenten. Dies liegt auch an dem geschickten Script von Aaron Guzikowski, das seine diversen Schichten Stück um Stück enthüllt, auch wenn aufmerksame Zuschauer schon vor dem Ende den einen oder anderen Zusammenhang erahnen können.

„Prisoners“ ist zweifellos ein ganz starkes Stück Kino – aber auch ein wahnsinnig deprimierendes.  Klar, ein Film über Kinderentführung und Folter wird nicht gerade durch seine Lacher oder Leichtigkeit definiert, aber Villeneuve setzt die Depressionsschraube ganz schnell ganz stark an – und dreht dann immer weiter. Schon in den ersten Minuten, in denen die Familien noch guter Stimmung sind, werden die Bildkompositionen von Grautönen und einer Kälte durchzogen, die in den fast zweieinhalb Stunden, die noch kommen, nicht abnimmt. Dazu nimmt die Verzweiflung der beiden Hauptfiguren derart komplette und hysterische Züge an, dass „Prisoners“ zu einem wirklich oppressiven Film wird, der beizeiten fast in seiner eigenen Düsternis ertrinkt. Wie gesagt: Das ist geschickt und spannend inszeniert und sehr gut gespielt, aber eben Unterhaltung nur noch im weitesten Sinne. Unterhaltung aus dem Lars von Trier-Erlebnispark für Masochisten vielleicht.

Klar, ein Film über Kinderentführung und Folter wird nicht gerade durch seine Lacher oder Leichtigkeit definiert, aber Villeneuve setzt die Depressionsschraube ganz schnell ganz stark an – und dreht dann immer weiter. Schon in den ersten Minuten, in denen die Familien noch guter Stimmung sind, werden die Bildkompositionen von Grautönen und einer Kälte durchzogen, die in den fast zweieinhalb Stunden, die noch kommen, nicht abnimmt. Dazu nimmt die Verzweiflung der beiden Hauptfiguren derart komplette und hysterische Züge an, dass „Prisoners“ zu einem wirklich oppressiven Film wird, der beizeiten fast in seiner eigenen Düsternis ertrinkt. Wie gesagt: Das ist geschickt und spannend inszeniert und sehr gut gespielt, aber eben Unterhaltung nur noch im weitesten Sinne. Unterhaltung aus dem Lars von Trier-Erlebnispark für Masochisten vielleicht.

Und so muss man hier eine Empfehlung mit Vorbehalten aussprechen. „Prisoners“ ist ein durchgehend packender Thriller, den man aber nicht mal eben so für einen entspannten Feierabend mit Mörderhatz einplanen sollte. Dafür ist dieser Film zu intensiv und zu aufwühlend. Das klingt jetzt zugegebenermaßen nicht nach Spaß – und soll es auch nicht. Dagegen klingt es sehr wohl nach einem klaren Highlight des Kinoherbstes.

Neuen Kommentar hinzufügen