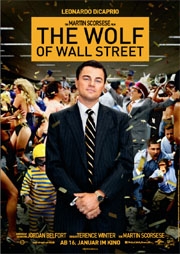

Hier ist er: Der ganz offiziell längste Film in der Karriere von Martin Scorsese. Zwei Minuten länger als seine Jahrzehnte umspannende Mafia-Glücksspiel-Chronik "Casino", zehn Minuten länger als das thematisch ähnlich umfangreiche Biopic "The Aviator". Haargenau drei Stunden dauert "The Wolf of Wall Street". So viel Zeit für die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines rücksichtslosen Aktienhändlers? Man durfte durchaus ein wenig verwundert und skeptisch sein, ob dieser Stoff tatsächlich solch eine ausufernde Spielzeit berechtigt und verdient. Die ernüchternde Antwort: Tut er nicht. Und das heißt vor allem: Im beinahe makellosen Gesamtwerk von Martin Scorsese qualifiziert sich "The Wolf of Wall Street" als der vielleicht schwächste Film, den der Großmeister je gemacht hat.

Der Film basiert auf der Autobiografie von Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), der in den späten 80ern an die Wall Street kam und eine konventionelle Karriere als Börsenmakler machen wollte, dem dann aber der "Schwarze Montag" von 1987 dazwischen kam. Eher aus der Not heraus, einen neuen Job finden zu müssen, stolperte Belfort über die extrem hohen Provisionsmargen, die beim Handel mit minderwertigen Billigaktien für die Makler abfallen, und zimmerte sich daraus ein Geschäftsmodell, dessen einziger Zweck darin bestand, ihn und seine Mitarbeiter extrem schnell extrem reich zu machen, indem sie unbedarften Kunden vollkommen überbewerteten Aktienschrott aufquatschten. Die Abermillionen, die sie so machten, verjubelten Belfort und Konsorten bevorzugt mit ausschweifenden Orgien - Nutten und Koks gab es da beizeiten schon zum Frühstück. Im Büro. Und das ging dann halt so lange gut, bis das FBI Belfort den illegalen Teil seiner ganzen Schweinereien dann auch endlich mal nachweisen konnte. Woraufhin Belfort dann in den Knast ging und das Buch schrieb, aus dem dann dieser Film gemacht wurde.

Das ist so gesehen nichts Neues und auch keine Geschichte, die man zum ersten Mal sieht. Die Rücksichtlosigkeit der egomanischen Geldkönige hat Oliver Stone schließlich schon zur Blütezeit dieses wilden Treibens anno 1987 in "Wall Street" denkwürdig dokumentiert. Außergewöhnlich an Belforts Geschichte ist höchstens der absolute Exzess, mit dem er die große Sause gelebt hat. Die schiere Menge an Drogen und Prostituierten, die Belfort und seine Gang konsumierten, entbehrt so ziemlich jeder Beschreibung. Dieser endlose Rausch soll dann allerdings auch das zentrale Faszinosum an diesem Film sein - und das ist einfach viel zu wenig, vor allem für 180 Minuten.

Das Problem von "The Wolf of Wall Street" und seiner entgrenzten Erzählung geht schon da los, dass der Film mehr Komödie als Drama sein will, und seine Nebenfiguren fast ausnahmslos als bessere Karikaturen aufzieht. Leidtragender davon ist vor allem Jonah Hill, dessen Part als Belforts engster Freund Donnie in einer früheren Scorsese-Ära von Joe Pesci gespielt worden wäre. Doch wo Pescis exzentrische Unberechenbarkeit in seinen legendären Parts in "Goodfellas" und "Casino" eine unterschwellige, explosive Bedrohlichkeit hatte, werden Donnies dunklere Seiten höchstens angedeutet und lediglich als Witzvorlage genutzt. Ähnlich platt kommt die Darstellung von Belforts Ehefrau Naomi daher, für die sich die ehemalige Seifenoper-Darstellerin Margot Robbie höchstens durch ihre Bereitschaft empfohlen hat, sich ausgiebig nackt zu präsentieren. Ihre schauspielerische Präsenz ist jedenfalls ziemlich dürftig.

Nach irgendeiner Form von Tiefe, Substanz, Komplexität oder Dramatik, welche die enorme Laufzeit berechtigen würde und das Publikum längerfristig einzunehmen weiß, sucht man bei "The Wolf of Wall Street" jedenfalls vergeblich. Stattdessen gibt es Szene um Szene um Szene, die durch endlose, selbstverliebte Dia- und Monologe immer zäher werden. Das geht schon gleich zu Beginn los, wenn Matthew McConaughey in einem kurzen, aber denkwürdigen Auftritt als Wall Street-Veteran dem noch unerfahrenen Jordan Belfort eintrichtert, dass die Aufgabe eines Börsenmaklers nicht darin besteht, die Taschen seiner Kunden zu füllen, sondern einzig die eigenen - und das man zur Leistungssteigerung eine regelmäßige Diät aus Sex und Koks konsumieren sollte. Die Szene ist von McConaughey großartig gespielt, doch sie will einfach kein Ende nehmen. Und dieses Symptom wiederholt sich in den folgenden drei Stunden ein ums andere Mal. Gerade wenn man bedenkt, dass das hier eigentlich eine Komödie sein soll, ist das fehlende Gefühl für Tempo und Kurzweil geradezu erschreckend.

"The Wolf of Wall Street" hat unbestritten seine großen Momente, wie das erste Aufeinandertreffen von Belfort und FBI-Mann Denham (Kyle Chandler). Und eine Sequenz, in der Belfort zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt von einer verspätet kickenden Barbiturat-Überdosis übermannt wird, ist grandios absurdes Komödien-Gold. Am stärksten ist der Film schließlich in jenen Szenen, in denen Belfort einem Kult-Anführer gleich sein Evangelium des Geldes zu seinen Angestellten predigt und es gelingt einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die gemeinsame Anbetung des Gottes Mammon ein perverses, aber verdammt starkes Gemeinschaftsgefühl erzeugen kann, das völlige Moralfreiheit nicht nur billigend in Kauf nimmt, sondern zur darwinistischen Existenzphilosophie erhebt.

In diesen Momenten verbirgt sich der Mehrwert, den man beim ganzen Rest dieses Films so schmerzlich vermisst, die Möglichkeit eines gewichtigen Kommentars über die Gier und die Sucht nach dem Exzess, welche die amerikanische Finanzwirtschaft in den 80ern und 90ern pervertierte und den Nährboden bildete für das Desaster, welches der gesamten Welt schließlich 2008 um die Ohren flog. Doch anstatt sich darauf zu fokussieren, präsentiert "The Wolf of Wall Street" lieber noch ein paar mehr absurd-abgefahrene Anekdoten aus dem unfassbaren Endlos-Luxus-Rausch, den Belfort gelebt hat. So unglaublich manche dieser Geschichtchen auch sind - ihr Sammelsurium wirkt ziellos und repetitiv, und es drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass der Film ebenso wie seine Hauptfigur an einer Obsession mit dem eigenen Exzess leidet: Immer noch mehr Drogen und Nutten und Drogen und Nutten und Drogen und Nutten. Selten bis nie hat man in einem Hollywood-Film so viele nackte Brüste gesehen. Und selten bis nie war es einem so überdrüssig.

Es ist zumindest bewundernswert, wie sich Leonardo DiCaprio ohne Angst vor der Lächerlichkeit in die Darstellung dieses Zuvielvonallem wirft und es schafft, dieses ausufernde Monster von einem Film irgendwie zusammenzuhalten. Das könnte ihm durchaus seine nächste Oscar-Nominierung einbringen. Er bleibt auf dem konstant hohen Niveau, auf dem er sich schon seit Jahren bewegt. Was den großen Namen auf dem Regiestuhl betrifft, kann man das allerdings nicht mehr sagen. "The Wolf of Wall Street" hat viel, was typisch Scorsese ist, wie der stark rockende Soundtrack mit einer Songauswahl, die gekonnt zwischen stimmig und ironisch changiert. Doch es fehlt diesmal die originäre Kraft, zu sehr wirkt das alles wie ein Selbstzitat, ein Abspulen altbekannter Standards, wie eine alt und satt gewordene Band, die pflichtschuldig ihre größten Hits runternudelt, aber keinen Bock auf die Zugabe hat sondern nur nach Hause ins Bett will.

"The Wolf of Wall Street" hätte nachhaltige Arbeit am Drehbuch gebraucht, ebenso wie deutlich mehr Zeit im Schneideraum. Es ist fast schon traurig zu sehen, dass Scorsese, dessen beste Filme eine solch gewaltige Intensität hatten, dass sie einen mühelos für zwei Stunden und mehr nahezu bewegungsunfähig in den Sitz fesseln konnten, einen Film derart entgleiten und zerfasern lässt, und dabei auch noch so wenig zu sagen hat. Der alte Mann ist entweder faul geworden. Oder einfach nur müde. So oder so ist es höchst bedauerlich, ebenso wie die Feststellung, dass "The Wolf of Wall Street" die erste massive Enttäuschung des neuen Kinojahres ist.

Neuen Kommentar hinzufügen