|

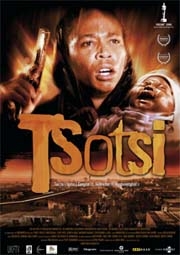

Die

Goldjungen-Jury, die "Academy of Motion Picture

Arts and Sciences", machte es sich dieses Jahr ziemlich

einfach.

Nominiert wurden zwar kontroverse Filme, doch die Wahl

traf dann

auf die eher gefälligen Vertreter. So erhielt der

umstrittene

"Brokeback

Mountain"

zwar einen  Regie-Oscar,

wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste

dafür

das weitaus unstrittigere Drama "L.A.

Crash" ein. Ebenso verhielt es sich bei den

fremdsprachigen

Filmen: Statt dem favorisierten palästinensischen Beitrag

"Paradise

Now entschied man sich für den im Verhältnis

unverfänglicheren

Beitrag aus Südafrika. Das heißt nicht, dass "Tsotsi"

ein schlechter Film ist, aber trotzdem handelte es sich

bei dieser

Oscarisierung doch um eine politische, weil beabsichtigt

unpolitische

Entscheidung. Regie-Oscar,

wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste

dafür

das weitaus unstrittigere Drama "L.A.

Crash" ein. Ebenso verhielt es sich bei den

fremdsprachigen

Filmen: Statt dem favorisierten palästinensischen Beitrag

"Paradise

Now entschied man sich für den im Verhältnis

unverfänglicheren

Beitrag aus Südafrika. Das heißt nicht, dass "Tsotsi"

ein schlechter Film ist, aber trotzdem handelte es sich

bei dieser

Oscarisierung doch um eine politische, weil beabsichtigt

unpolitische

Entscheidung.

Der 19-jährige Tsotsi (Presley Chweneyagae) ist ein

gefürchteter

Gangster in seinem Viertel am Rand von Johannesburg, der

sich weder

Gedanken um die Vergangenheit noch um die Zukunft machen

will. Eines

Tages schießt er eine Frau an, um ihr Auto zu stehlen.

Doch

während seiner Flucht bemerkt er, dass auf dem Rücksitz

ein Baby liegt. Tsotsi entschließt sich spontan, den

Säugling

zu behalten, und will ihn in seiner Hütte mit Dosenmilch

aufziehen.

Da er jedoch weder stillen noch Windeln wechseln kann,

zwingt er

eine junge Mutter (Terry Pheto) aus dem Township mit

Waffengewalt

dazu, "seinem" Kind die Brust zu geben. Derweil ist ihm

die Polizei schon auf den Fersen, während Tsotsis

Gangsterbande

auseinander bricht.

"Tsotsi"

ist nach "Drum" und "U-Carmen"

schon der dritte südafrikanische Film, der innerhalb

kurzer

Zeit international vermarktet wird. War schon der

Opernfilm "U-Carmen"

unkonventionell durch in der Landessprache Xhosa gesungene

Texte,

so geht "Tsotsi" noch darüber hinaus: Hier wird der

Slang der Townships, Tsotsi-Taal (eine Mischung aus

Afrikaans und

lokalen Sprachen wie Zulu, Xhosa, Tawana und Sotho)

verwendet, den

nicht einmal alle Südafrikaner verstehen. Musikalisch ist

es

die Musik der Townships, Kwaito, in der rhythmisch

rezitierte Gesänge

über einen instrumentalen Hintergrund mit starker

Basslinie

gelegt werden, die "Tsotsi" vorwärts drängt

und den manchmal etwas gemächlichen Einstellungen Kraft

und

Tempo gegenüberstellt. "Tsotsi"

ist nach "Drum" und "U-Carmen"

schon der dritte südafrikanische Film, der innerhalb

kurzer

Zeit international vermarktet wird. War schon der

Opernfilm "U-Carmen"

unkonventionell durch in der Landessprache Xhosa gesungene

Texte,

so geht "Tsotsi" noch darüber hinaus: Hier wird der

Slang der Townships, Tsotsi-Taal (eine Mischung aus

Afrikaans und

lokalen Sprachen wie Zulu, Xhosa, Tawana und Sotho)

verwendet, den

nicht einmal alle Südafrikaner verstehen. Musikalisch ist

es

die Musik der Townships, Kwaito, in der rhythmisch

rezitierte Gesänge

über einen instrumentalen Hintergrund mit starker

Basslinie

gelegt werden, die "Tsotsi" vorwärts drängt

und den manchmal etwas gemächlichen Einstellungen Kraft

und

Tempo gegenüberstellt.

Das gleichnamige Originalbuch, auf dem "Tsotsi" basiert,

ist der einzige Roman des südafrikanischen Dramatikers

Athol

Fugard. Der Roman spielt in den 50ern, wurde in den 60ern

geschrieben,

aber erst 1980 veröffentlicht. Für den Film wiederum wurde

die Handlung in die jetzige Zeit gelegt. Der weiße Autor

beschäftigte

sich in seinen Theaterstücken mit der Apartheid in

Südafrika,

wodurch ihm die Regierung 1961 sogar seinen Pass für vier

Jahre

entzog.

Der Film "Tsotsi" ist eher farbenblind, da die Gräben

zwischen menschlichen Gruppen hier nicht entlang der

Hautfarbe,

sondern entlang der Armutsgrenze gezogen werden. Das

Ehepaar, dessen

Kind gestohlen wird, ist ebenso schwarz wie die Armen im

Township,

hat es aber zu finanziellem Status gebracht, der mit hohen

Zäunen

vor der Masse geschützt wird. Es gibt nur einen weißen

Charakter im gesamten Film, einen Polizisten, der nett und

freundlich

ist. Die Einführung eines "Quotenweißen" kann

belächelt werden, hat aber wenig  mit

dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht

der weiße

Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in

diversen

Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird

das

Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,

dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,

die aber

nicht mit Namen genannt wird. mit

dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht

der weiße

Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in

diversen

Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird

das

Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,

dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,

die aber

nicht mit Namen genannt wird.

Tsotsi selbst hat eigentlich keinen Namen, wie gleich am

Anfang

des Films klargestellt wird, da "Tsotsi" in den Townships

einfach nur ein Gangmitglied beziehungsweise einen jungen

Kriminellen

am Rand der Gesellschaft bezeichnet. Obwohl die

Regierungspartei

ANC, der Pan African Congress und das Black Consciousness

Movement

versuchten, diese Jugendgangs in disziplinierte politische

Aktivitäten

zu integrieren, sind bis heute alle am Problem der Tsotsis

gescheitert.

"Tsotsi" wurde untypischerweise in Wide Screen auf 35

mm gedreht, und wirkt daher wie ein großes Epos. Die

Bilder

stechen in ihrer sorgsamen Komposition deutlich hervor.

Die Farb-

und Lichtwahl prägen auch die Charaktere. Während es in

Tsotsis Hütte eher düster ist, spielen die Sonnenstrahlen

in der Hütte der jungen Mutter Miriam auf den bunten

Mobiles

aus Glasscherben, die sie bastelt. Dies ist visuell sehr

effektiv,

rückt den Film aber näher an die Grenze des Kitsch, die

mit Fortschreiten des Films irgendwann leider

überschritten

wird.

Während der Anfang des Films soziale Zustände anprangert,

wandelt sich die Handlung bald zum Erweckungsdrama, in dem

sich

die Läuterung des Protagonisten durch bombastische Klänge

und die biblisch angehauchten, langen Einstellungen

deutlich von

der ersten Hälfte absetzt. Gerade die verklärende

Inszenierung

der Miriam als Madonna ist ein Beispiel für Übereifrigkeit

in der Verwendung von Symbolen, wie man sie eher in einem

italienischen

Papstfilm á la "Johannes

XXIII." erwartet.

Durchweg

gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood

("A

Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für

"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller

Presley

Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu

unterschätzen,

da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und

Mimik die

Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert. Durchweg

gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood

("A

Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für

"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller

Presley

Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu

unterschätzen,

da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und

Mimik die

Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.

So ist "Tsotsi" ein visuell bestechender, eindrucksvoll

gespielter Film, der mit Klängen und Farben ein Bild von

den

Townships zeichnet, wie wir es bisher nicht gesehen haben.

Obwohl

das Werk mehrfach mit "City of God"

verglichen wurde, haben beide doch sehr unterschiedliche

Ansätze,

wenn es darum geht, die Charaktere in ihrer

tragisch-absurden Situation

zu zeigen. Tsotsis Läuterung durch das Baby, das er

aufnimmt,

und die verklärenden Bilder machen den südafrikanischen

Vertreter eindeutig kitschiger.

Es ist bitter, dass "City of God" keine einzige seiner

vier Oscar-Nominerungen vergolden konnte, doch 2004 war

leider das

Jahr des Herrn der Ringe. Dafür sahnte nun "Tsotsi"

die begehrte Trophäe ab, was mal wieder zeigt: Die

Oscar-Jury

mag es, wenn böse Charaktere am Ende gut sind und alle

glücklich

nach Hause gehen. "Tsotsi" war halt die sichere Wahl:

Ein bisschen harte soziale Realität, aber bloß nicht

zu aufdringlich; schöne Bilder, aber trotzdem "echt"

durch authentische Sprache, Musik und tolle

Laiendarsteller. Das

Leben kann auch schön sein - sogar in den Townships.

|

Regie-Oscar,

wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste

dafür

das weitaus unstrittigere Drama "

Regie-Oscar,

wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste

dafür

das weitaus unstrittigere Drama " "Tsotsi"

ist nach "

"Tsotsi"

ist nach " mit

dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht

der weiße

Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in

diversen

Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird

das

Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,

dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,

die aber

nicht mit Namen genannt wird.

mit

dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht

der weiße

Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in

diversen

Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird

das

Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,

dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,

die aber

nicht mit Namen genannt wird.  Durchweg

gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood

("A

Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für

"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller

Presley

Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu

unterschätzen,

da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und

Mimik die

Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.

Durchweg

gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood

("A

Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für

"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller

Presley

Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu

unterschätzen,

da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und

Mimik die

Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.

Neuen Kommentar hinzufügen