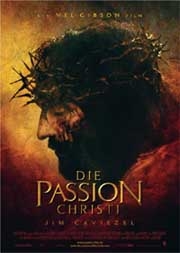

Mel Gibsons "Die Passion Christi" ist der vielleicht außergewöhnlichste Blockbuster aller Zeiten, was seine Entstehungs- und Erfolgsgeschichte betrifft. Seitdem der Superstar und hochgläubige Erzkatholik Gibson vor gut zwei Jahren erstmals ankündigte, mit seinem eigenen Privatvermögen eine Verfilmung der Leiden Jesu Christi auf dem Kreuzweg produzieren zu wollen, und das auch noch in den Originalsprachen Lateinisch und Aramäisch - ohne Untertitel -, wurde er zuerst für latent wahnsinnig gehalten ("Wer will das denn bitte sehen?"), um bald darauf im Mittelpunkt einer der beispiellosesten religiösen Debatten in der amerikanischen Mediengeschichte zu stehen. Schon während der Dreharbeiten entzündete sich der Vorwurf, Gibsons Film würde antisemitische Ressentiments schüren, weil er das alte (erzkatholische) Vorurteile bediene, die Juden hätten den christlichen Heiland umgebracht. In den folgenden Monaten äußerte sich so ziemlich jeder Amerikaner, der zum Thema Religion irgendwas zu sagen hatte oder glaubte dies zu tun, zum Film und den gemachten Vorwürfen; zahllose Vorführungen für Gruppen diverser Religionsvertreter sollten die Kontroverse entschärfen, heizten sie aber nur noch weiter an, weil jeder im Film das sah, was er sehen wollte. Den Höhepunkt des Ganzen bildete schließlich eine fünfwörtige Filmkritik des Papstes höchstpersönlich, der "Die Passion Christi" nach Sichtung angeblich mit dem Satz "Es ist, wie es war" kommentiert haben soll - und so den historischen Korrektheitsanspruch von Gibsons Film zumindest von katholischer Seite mit unfehlbarem Machtwort untermauerte. Auch wenn der Vatikan später die Meldung des Papsturteils dementierte: Die Erwartungen waren heißer geschürt, als es wohl je einem Film ohne den Einsatz massiver PR-Mittel gelungen war. Das breite Interesse sorgte dann immerhin für die Untertitelung der nach wie vor originalsprachigen Filmdialoge, und aus dem vermeintlichen finanziellen Fiasko für Gibson (der die 40 Millionen Dollar Produktionskosten in der Tat komplett selbst bezahlte) wurde der ungewöhnlichste Filmstart der US-Kinogeschichte: Am Aschermittwoch lief der Film auf mehr Leinwänden als die bisherigen Rekordhalter "Harry Potter" und "Matrix: Reloaded" an, und spielte innerhalb der nächsten fünf Tage 117 Millionen Dollar ein - der fünfterfolgreichste Start aller Zeiten.

Mel Gibsons "Die Passion Christi" ist der vielleicht außergewöhnlichste Blockbuster aller Zeiten, was seine Entstehungs- und Erfolgsgeschichte betrifft. Seitdem der Superstar und hochgläubige Erzkatholik Gibson vor gut zwei Jahren erstmals ankündigte, mit seinem eigenen Privatvermögen eine Verfilmung der Leiden Jesu Christi auf dem Kreuzweg produzieren zu wollen, und das auch noch in den Originalsprachen Lateinisch und Aramäisch - ohne Untertitel -, wurde er zuerst für latent wahnsinnig gehalten ("Wer will das denn bitte sehen?"), um bald darauf im Mittelpunkt einer der beispiellosesten religiösen Debatten in der amerikanischen Mediengeschichte zu stehen. Schon während der Dreharbeiten entzündete sich der Vorwurf, Gibsons Film würde antisemitische Ressentiments schüren, weil er das alte (erzkatholische) Vorurteile bediene, die Juden hätten den christlichen Heiland umgebracht. In den folgenden Monaten äußerte sich so ziemlich jeder Amerikaner, der zum Thema Religion irgendwas zu sagen hatte oder glaubte dies zu tun, zum Film und den gemachten Vorwürfen; zahllose Vorführungen für Gruppen diverser Religionsvertreter sollten die Kontroverse entschärfen, heizten sie aber nur noch weiter an, weil jeder im Film das sah, was er sehen wollte. Den Höhepunkt des Ganzen bildete schließlich eine fünfwörtige Filmkritik des Papstes höchstpersönlich, der "Die Passion Christi" nach Sichtung angeblich mit dem Satz "Es ist, wie es war" kommentiert haben soll - und so den historischen Korrektheitsanspruch von Gibsons Film zumindest von katholischer Seite mit unfehlbarem Machtwort untermauerte. Auch wenn der Vatikan später die Meldung des Papsturteils dementierte: Die Erwartungen waren heißer geschürt, als es wohl je einem Film ohne den Einsatz massiver PR-Mittel gelungen war. Das breite Interesse sorgte dann immerhin für die Untertitelung der nach wie vor originalsprachigen Filmdialoge, und aus dem vermeintlichen finanziellen Fiasko für Gibson (der die 40 Millionen Dollar Produktionskosten in der Tat komplett selbst bezahlte) wurde der ungewöhnlichste Filmstart der US-Kinogeschichte: Am Aschermittwoch lief der Film auf mehr Leinwänden als die bisherigen Rekordhalter "Harry Potter" und "Matrix: Reloaded" an, und spielte innerhalb der nächsten fünf Tage 117 Millionen Dollar ein - der fünfterfolgreichste Start aller Zeiten.

Ob sich dieses Erfolgsphänomen in Deutschland in ähnlicher Form wiederholen wird, darf angezweifelt werden, denn hierzulande steht man solchen religiösen Grundsatzdebatten weitaus liberaler gegenüber als in den puritanisch-konservativen USA (vor allem unter einem zusehends christlich-fundamentalistisch agierenden Präsidenten). Dennoch zog der deutsche Verleih Constantin den geplanten Starttermin nach dem fulminanten US-Erfolg kurzfristig von Gründonnerstag (was thematisch clever gewählt war) auf den 18. März vor, und das öffentliche Interesse ist auch hier inzwischen groß genug, als dass eine kontroverse Debatte (in etwas milderer Form) erwartet werden kann. So wandelt sich auch in Deutschland "Die Passion Christi" überraschend zum ersten wirklich großen Filmereignis des Jahres, obwohl der Film definitiv nicht im geläufigen Sinne massentauglich ist, denn entsprechend seiner Thematik bewegt er sich fernab konventioneller Unterhaltsamkeit, ist sehr schwer zu schlucken und setzt zum genauen Verständnis ein derart fundamentales katholisches Grundwissen voraus, dass sich religiös weniger interessierte Menschen hier ein wenig verloren vorkommen dürften. Trotzdem wartet hier nicht nur einer der wichtigsten, sondern auch besten Filme dieses Jahres.

Ob sich dieses Erfolgsphänomen in Deutschland in ähnlicher Form wiederholen wird, darf angezweifelt werden, denn hierzulande steht man solchen religiösen Grundsatzdebatten weitaus liberaler gegenüber als in den puritanisch-konservativen USA (vor allem unter einem zusehends christlich-fundamentalistisch agierenden Präsidenten). Dennoch zog der deutsche Verleih Constantin den geplanten Starttermin nach dem fulminanten US-Erfolg kurzfristig von Gründonnerstag (was thematisch clever gewählt war) auf den 18. März vor, und das öffentliche Interesse ist auch hier inzwischen groß genug, als dass eine kontroverse Debatte (in etwas milderer Form) erwartet werden kann. So wandelt sich auch in Deutschland "Die Passion Christi" überraschend zum ersten wirklich großen Filmereignis des Jahres, obwohl der Film definitiv nicht im geläufigen Sinne massentauglich ist, denn entsprechend seiner Thematik bewegt er sich fernab konventioneller Unterhaltsamkeit, ist sehr schwer zu schlucken und setzt zum genauen Verständnis ein derart fundamentales katholisches Grundwissen voraus, dass sich religiös weniger interessierte Menschen hier ein wenig verloren vorkommen dürften. Trotzdem wartet hier nicht nur einer der wichtigsten, sondern auch besten Filme dieses Jahres.

"Die Passion Christi" beschreibt die letzten zwölf Stunden im Leben von Jesus Christus, wobei sich der Titel auf den Kreuzweg und die Leidensgeschichte des christlichen Heilands bezieht, eben bekannt als "Passion" - was ursprünglich "Leiden" bedeutete, und erst im Laufe der Zeit die heutige Bedeutung "Leidenschaft" annahm. Die Eckpunkte der Geschichte sind weitreichend bekannt: In der Nacht nach dem letzten Abendmahl wird Jesus von seinem Jünger Judas an die Hohepriester des Tempels verraten, die ihn wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilen wollen und ihn zu diesem  Zwecke vor den Statthalter der römischen Besatzungsmacht, Pontius Pilatus, schleifen. Der will nicht die Verantwortung für Jesus' Tod tragen und schiebt den Urteilsspruch König Herodes zu, der sich jedoch ebenso weigert. Nachdem auch massive Folter des Angeklagten den von den Hohepriestern angestachelten Mob nicht beruhigen kann, wird Jesus schließlich zum Tode am Kreuz verurteilt.

Zwecke vor den Statthalter der römischen Besatzungsmacht, Pontius Pilatus, schleifen. Der will nicht die Verantwortung für Jesus' Tod tragen und schiebt den Urteilsspruch König Herodes zu, der sich jedoch ebenso weigert. Nachdem auch massive Folter des Angeklagten den von den Hohepriestern angestachelten Mob nicht beruhigen kann, wird Jesus schließlich zum Tode am Kreuz verurteilt.

Bei der Darstellung dieses Leidensweges hat sich Gibson ganz groß historische Authentizität auf die Fahnen geschrieben, und das bedeutet vor allem: nahezu erbarmungslose, grausame Gewalt. Die erste Filmstunde ist kaum vorbei, da ist fast jeder Quadratzentimeter von Jesus' blutüberströmtem Körper bereits von tiefen Schnitten und Wunden gezeichnet - Folge der barbarischen Folter durch die römischen Soldaten. Bis zum finalen Tode am Kreuz, wo Christus - eben vollkommen authentisch - Nägel durch Hände und Füße geschlagen und ihm schlussendlich die Seite aufgeschlitzt wird um zu sehen, ob er auch wirklich tot ist, wird es nur noch schlimmer. Wer angesichts dieser teilweise wirklich unerträglichen Gewaltdarstellung auf die Barrikaden klettert und dem Film sowie seinem Regisseur einen Vorwurf daraus stricken will, hat in selbstherrlicher politischer Korrektheit allerdings mal wieder nichts verstanden, denn genau das ist der Punkt: Was Gibson hier tut, ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens von seiner schönfärberischen Glorifizierung zu befreien und es in die Wirklichkeit zurückzubringen. In die Wirklichkeit einer fundamentalistisch angehauchten Gesellschaft, die zudem auch noch unter einer brutalen militärischen Besatzung litt. Wer an ein römisches Reich glaubt, in dessen Kolonien disziplinierte Soldaten mit blankgeputzten Rüstungen für Ruhe und Ordnung auf sauberen Straßen sorgten, hat zu viele alte Historienschinken gesehen. Römische Legionäre im damaligen Palästina verbrachten einen verhassten Zwangsmilitärdienst fern der Heimat und  ertranken ihren Frust im Suff oder ließen ihn an der Bevölkerung aus. Welches Leid die zügellose Folter durch solche Leute bedeutete, das fängt "Die Passion Christi" in nicht zu leugnender Authentizität ein.

ertranken ihren Frust im Suff oder ließen ihn an der Bevölkerung aus. Welches Leid die zügellose Folter durch solche Leute bedeutete, das fängt "Die Passion Christi" in nicht zu leugnender Authentizität ein.

So merkwürdig das klingt: Im Dienste des Christentums (und solch erhabenes Vokabular ist wohl angebracht für ein Projekt, das für Gibson eine Art persönliche "heilige Mission" gewesen sein muss) ist dies ein fast genialer Schachzug, denn in einer Zeit, in der mehr und mehr Menschen abgestumpft die Identifikation mit ihrer Religion verlieren, macht Gibson für seine Zuschauer (zumindest die christlichen) dieses zentrale Ereignis ihres Glaubens spürbarer als es je war. Wenn die Kirche wieder und wieder vorpredigt, dass Christus für uns alle am Kreuz gestorben ist, läuft dies Gefahr, zu einer Floskel zu verkommen. "Die Passion Christi" zeigt, was es tatsächlich bedeutet hat.

Die Leiden von Christus sind jedoch nicht nur einer physischen, sondern auch einer geistigen Natur, und es ist die wahre Meisterleistung von Gibsons Film, jenseits der kompromisslosen Gewaltdarstellung diesen inneren Kampf ebenso kraftvoll wie dramatisch wiederzugeben. Die größte Herausforderung an Christus auf dem Kreuzigungsgang war es, den Glauben an Gott und sein eigenes Schicksal nicht zu verlieren. Gibson, einer konservativen Schule des Katholizismus verschrieben, bedient sich zur Verbildlichung dieser Zweifel der Figur Satans, die in Momenten besonderer Qual durchs Bild schleicht, darauf lauernd, dass Gottes Sohn schwach wird. Es gehört zu den erstaunlichen Leistungen von "Die Passion Christi", dass diese Teufelsdarstellung nicht zum unfreiwillig komischen Stolperstein wird, sondern in ihrer subtilen Unheimlichkeit nachhaltig Wirkung hinterlässt. Mit aufs Wesentliche reduzierten Dialogen, aber umso stärkerer Bildsprache bringt Gibson seinem Publikum so auch den inneren Kampf von Jesus nahe, und lässt viele Christen wohl tatsächlich zum ersten Mal wirklich verstehen, was ihnen da immer gepredigt wurde.

Die Leiden von Christus sind jedoch nicht nur einer physischen, sondern auch einer geistigen Natur, und es ist die wahre Meisterleistung von Gibsons Film, jenseits der kompromisslosen Gewaltdarstellung diesen inneren Kampf ebenso kraftvoll wie dramatisch wiederzugeben. Die größte Herausforderung an Christus auf dem Kreuzigungsgang war es, den Glauben an Gott und sein eigenes Schicksal nicht zu verlieren. Gibson, einer konservativen Schule des Katholizismus verschrieben, bedient sich zur Verbildlichung dieser Zweifel der Figur Satans, die in Momenten besonderer Qual durchs Bild schleicht, darauf lauernd, dass Gottes Sohn schwach wird. Es gehört zu den erstaunlichen Leistungen von "Die Passion Christi", dass diese Teufelsdarstellung nicht zum unfreiwillig komischen Stolperstein wird, sondern in ihrer subtilen Unheimlichkeit nachhaltig Wirkung hinterlässt. Mit aufs Wesentliche reduzierten Dialogen, aber umso stärkerer Bildsprache bringt Gibson seinem Publikum so auch den inneren Kampf von Jesus nahe, und lässt viele Christen wohl tatsächlich zum ersten Mal wirklich verstehen, was ihnen da immer gepredigt wurde.

Gerade diese Beschränkung beim Dialog zugunsten von aussagekräftigen Bildern (die Gibsons ursprüngliche Entscheidung, ganz auf Untertitel zu verzichten, zumindest nachvollziehbar machen) ist eine besondere Herausforderung an Produktionsteam und Darsteller gewesen, die indes allesamt einen hervorragenden Beitrag zu Gibsons Masterplan leisten. Besonders hervorgehoben seien hier nur in aller Kürze Kameramann Caleb Deschanel, der dem Film eine eindrucksvolle barocke Ästhetik verleiht, und Hauptdarsteller Jim Caviziel, für den die Dreharbeiten eine ganz eigene Passion gewesen sein müssen.

Was den Vorwurf des Antisemitismus betrifft: Letztlich wird man keinen Menschen mit vorgefertigter Meinung davon abbringen können, doch wer "Die Passion Christi" ausreichend unvoreingenommen ansieht, wird kaum verstehen, worüber man sich hier die ganze Zeit aufregte. Nicht für einen Moment suggeriert Gibson eine Art kollektiver Schuld an der Ermordung Jesu, selbst der Mob, der von Pilatus die Kreuzigung fordert, wird ganz klar als von den Hohepriestern angeheizt dargestellt, welche schlussendlich klar als die Schuldigen identifizierbar sind. Das allerdings nicht - und das ist der entscheidende Unterschied - in ihrer Rolle als Juden, sondern als selbstherrliche Machthaber. Die Hohepriester wollten Jesus loswerden, weil er ihre Autorität in Frage stellte - profane, menschliche, universelle Beweggründe. Er musste sterben, weil er sich mit den Mächtigen anlegte und die Wahrheit aussprach. Wie alle Märtyrer, seien sie nun religiös oder politisch.

Was den Vorwurf des Antisemitismus betrifft: Letztlich wird man keinen Menschen mit vorgefertigter Meinung davon abbringen können, doch wer "Die Passion Christi" ausreichend unvoreingenommen ansieht, wird kaum verstehen, worüber man sich hier die ganze Zeit aufregte. Nicht für einen Moment suggeriert Gibson eine Art kollektiver Schuld an der Ermordung Jesu, selbst der Mob, der von Pilatus die Kreuzigung fordert, wird ganz klar als von den Hohepriestern angeheizt dargestellt, welche schlussendlich klar als die Schuldigen identifizierbar sind. Das allerdings nicht - und das ist der entscheidende Unterschied - in ihrer Rolle als Juden, sondern als selbstherrliche Machthaber. Die Hohepriester wollten Jesus loswerden, weil er ihre Autorität in Frage stellte - profane, menschliche, universelle Beweggründe. Er musste sterben, weil er sich mit den Mächtigen anlegte und die Wahrheit aussprach. Wie alle Märtyrer, seien sie nun religiös oder politisch.

Ob und wie weit "Die Passion Christi" sein Publikum erreichen und berühren kann, hängt vom einzelnen Zuschauer und seiner persönlichen religiösen Einstellung ab. Man sollte aber nicht den Fehler machen, und einen Film aufgrund der persönlichen Auffassung zu seinem Thema bewerten. Ob man nun Atheist oder Gläubiger ist, ob Muslim, Buddhist, Jude, Hindu, Katholik oder Protestant, dies sollte keine Auswirkung auf den Respekt für das haben, was Gibson hier zu leisten versucht, und auch tatsächlich zu leisten weiß. Die Qualität eines Arguments bestimmt nicht die Sache, für die es spricht, sondern die Überzeugungskraft seiner Präsentation. "Die Passion Christi" ist das tief religiöse Werk eines tief religiösen Menschen. Wer dessen Meinung nicht zumindest objektiv tolerieren kann, braucht sich den Film gar nicht erst anzusehen. Die anderen werden einen - auch jenseits aller Aussagen - leidenschaftlich gemachten und brillant umgesetzten Film sehen. Und für Christen jeglicher Coleur und Glaubensintensität ist "Die Passion Christi" ohnehin wärmstens empfohlenes Pflichtprogramm, denn eines wird er ganz sicher tun: Jeden Einzelnen zumindest für einen Abend darüber reflektieren lassen, ob und wie er an all dies glaubt. Und mehr kann man von diesem Film nicht verlangen. Gratulation, Mr. Gibson: Mission erfüllt.

Neuen Kommentar hinzufügen