|

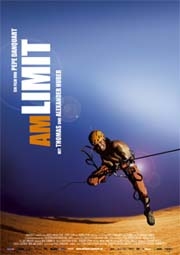

Mit "Am Limit" schließt Pepe Danquart, Oscar-Preisträger (1993 für seinen Kurzfilm "Schwarzfahrer") und einer von Deutschlands bemerkenswertesten Filmemachern, eine Sport-Trilogie ab, die er 2000 mit "Heimspiel" begann, einer Dokumentation über eine Ostberliner Eishockey-Mannschaft, die gleichzeitig auch das schwierige Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland thematisierte (ausgezeichnet mit dem deutschen Filmpreis für die beste Regie). 2004 folgte "Höllentour", bei dem er das Telekom-Team um Erik Zabel auf der Tour de France begleitete. Für sein neuestes Projekt beobachtete Danquart das Extremkletterer-Brüderpaar Alexander und Thomas Huber bei ihrem Versuch, den Geschwindigkeitsrekord für die Besteigung der berühmtesten Kletterwand der Welt zu brechen: Die "Nose", eine 1.000 Meter hohe, fast senkrecht aufsteigende Granitwand im Yosemite Valley in den USA. Mit "Am Limit" schließt Pepe Danquart, Oscar-Preisträger (1993 für seinen Kurzfilm "Schwarzfahrer") und einer von Deutschlands bemerkenswertesten Filmemachern, eine Sport-Trilogie ab, die er 2000 mit "Heimspiel" begann, einer Dokumentation über eine Ostberliner Eishockey-Mannschaft, die gleichzeitig auch das schwierige Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland thematisierte (ausgezeichnet mit dem deutschen Filmpreis für die beste Regie). 2004 folgte "Höllentour", bei dem er das Telekom-Team um Erik Zabel auf der Tour de France begleitete. Für sein neuestes Projekt beobachtete Danquart das Extremkletterer-Brüderpaar Alexander und Thomas Huber bei ihrem Versuch, den Geschwindigkeitsrekord für die Besteigung der berühmtesten Kletterwand der Welt zu brechen: Die "Nose", eine 1.000 Meter hohe, fast senkrecht aufsteigende Granitwand im Yosemite Valley in den USA.

Was bei "Am Limit" am meisten beeindruckt, sind die Aufnahmen in der Wand selbst. Danquart begnügt sich nicht damit, wie schon bei "Höllentour" mit betörend schönen und wundervoll komponierten Naturaufnahmen und Blickwinkeln zu begeistern, sondern erfasst das Klettern selbst in bisher vielleicht noch nie dagewesener Intensität und Nähe. Und wenn sich dann die Fingerspitzen der Huber-Brüder in Großaufnahme um kaum erreichbare Felsvorsprünge klammern und die Kamera wie schwerelos direkt neben ihnen am Berg hängt, fragt man sich immer wieder: Wie haben die das bloß gedreht? Was bei "Am Limit" am meisten beeindruckt, sind die Aufnahmen in der Wand selbst. Danquart begnügt sich nicht damit, wie schon bei "Höllentour" mit betörend schönen und wundervoll komponierten Naturaufnahmen und Blickwinkeln zu begeistern, sondern erfasst das Klettern selbst in bisher vielleicht noch nie dagewesener Intensität und Nähe. Und wenn sich dann die Fingerspitzen der Huber-Brüder in Großaufnahme um kaum erreichbare Felsvorsprünge klammern und die Kamera wie schwerelos direkt neben ihnen am Berg hängt, fragt man sich immer wieder: Wie haben die das bloß gedreht?

Die Antwort ist so einfach wie ehrfurchtgebietend: Einstellungsvoraussetzung für die Kameramänner bei diesem Projekt war Klettererfahrung in denselben Schwierigkeitsgraden, die auch die Hubers selbst bewältigen. Entlang der Kletterroute des Brüderpaars positionierten sich die Kameraleute jeden Tag selbst im Hang, um präzise festgelegte Aufnahmen einfangen zu können. Das Ergebnis ist aufregend, oft sogar atemberaubend und verdient Hochachtung vor der enormen Leistung der Kameraleute als auch des Regisseurs.

Dass unter solchen Bedingungen ein hautnahes, permanentes Verfolgen der Protagonisten nicht möglich ist, zeigt sich an den wichtigen Wendepunkten des Films: Als sich zum Beispiel Alexander Huber bei einem Sturz den Fuß schwer verletzt und der Rekordversuch abgebrochen werden muss (um erst ein Jahr später wieder aufgenommen zu werden), ist die Kamera beim Ereignis selbst nicht dabei und kann nur die Folgen einfangen. Aber das ist eben der Unterschied, wenn man die Realität anstatt der Fiktion filmt: Einen zweiten Take gibt es nicht. Für das Erlebnis und den Genuss dieses Films ist das allerdings kein relevantes Manko.

Während die unglaublichen Bilder immer wieder für offene Münder sorgen, zeichnet Danquart in den Gesprächen mit den Brüdern ein faszinierendes, vielschichtiges Portrait von zwei Getriebenen. Alexander und Thomas reden nicht nur offen über ihr intensives, aber auch oft problematisches Brüderverhältnis (Thomas gesteht offen, wie sehr es ihn früher belastet hat, als sein jüngerer Bruder zunächst als Solo-Kletterer zum Superstar der Szene aufstieg und reihenweise Titelbilder von Fachmagazinen schmückte), zentrales Thema ist ihr unermüdlicher (und unstillbarer) Antrieb, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen. Während die unglaublichen Bilder immer wieder für offene Münder sorgen, zeichnet Danquart in den Gesprächen mit den Brüdern ein faszinierendes, vielschichtiges Portrait von zwei Getriebenen. Alexander und Thomas reden nicht nur offen über ihr intensives, aber auch oft problematisches Brüderverhältnis (Thomas gesteht offen, wie sehr es ihn früher belastet hat, als sein jüngerer Bruder zunächst als Solo-Kletterer zum Superstar der Szene aufstieg und reihenweise Titelbilder von Fachmagazinen schmückte), zentrales Thema ist ihr unermüdlicher (und unstillbarer) Antrieb, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen.

Das hier praktizierte Speed-Klettern ist in sich schon eine grenzgängige Angelegenheit: Es geht nicht mehr darum, die schwierigsten Bergwände der Welt überhaupt zu bezwingen, sondern es schneller zu schaffen als irgendwer sonst. Für eine gewöhnliche Besteigung der "Nose" brauchen erfahrene Kletterer zwei bis fünf Tage. Die Zielsetzung der Hubers: sie wollen die gesamte Wand in weniger als zwei Stunden und 48 Minuten erklimmen. Speed-Kletterer arbeiten in den Trainingsrunden für ihre Rekordversuche genaue Routen aus, die dann so weit es geht optimiert werden. Das heißt: Jede nicht zwingend notwendige Sicherung wird eingespart. Jeder Fehler bedeutet sofort das Scheitern des Rekordversuchs: Ein Sturz wird erst nach einigen Metern vom Seil aufgefangen - vielleicht sogar gar nicht. In unglaublicher Geschwindigkeit und unter permanenter Höchstanstrengung kämpfen sich die Hubers die Wand hinauf, rennen geradezu mit faszinierenden Techniken senkrecht in die Höhe und hängen ihr Leben an kaum mehr als einen Sicherungshaken und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

"Am Limit" ist ein äußerst passender Titel, denn es geht in diesem Film eigentlich gar nicht um den Rekordversuch, und dessen Gelingen (oder Nicht-Gelingen) ist deshalb auch egal. Es geht um die Sucht nach der Grenzerfahrung, die immer währende Suche nach einem neuen Kick. Man wird sich beim Betrachten des Films schnell klar: Wenn die Hubers hier nicht erfolgreich sind, werden sie wieder kommen, bis sie es geschafft haben. Und wenn sie es schaffen, werden sie die nächste, noch größere Herausforderung suchen. "Am Limit" ist ein äußerst passender Titel, denn es geht in diesem Film eigentlich gar nicht um den Rekordversuch, und dessen Gelingen (oder Nicht-Gelingen) ist deshalb auch egal. Es geht um die Sucht nach der Grenzerfahrung, die immer währende Suche nach einem neuen Kick. Man wird sich beim Betrachten des Films schnell klar: Wenn die Hubers hier nicht erfolgreich sind, werden sie wieder kommen, bis sie es geschafft haben. Und wenn sie es schaffen, werden sie die nächste, noch größere Herausforderung suchen.

Die pure Angst, die bei diesem Spiel mit dem eigenen Leben permanent mitschwingt, erweist sich als existenzieller Rausch für die Kletterer, als einziger Weg, sich wirklich lebendig zu fühlen. Vergleiche zwischen den Hubers und Drogensüchtigen drängen sich hier zwangsläufig auf: Ihre Sucht bestimmt ihr gesamtes Dasein, ihr Leben, ihr Handeln und ihre Gedanken. Sie wollen immer mehr, überschreiten immer neue Grenzen, und man hat die leise Angst, dass sie so lange damit weitermachen werden, bis es sie irgendwann umbringt.

Ein mögliches Ende des Huberschen Kletterwahns deutet der Film allerdings auch an, in einigen Interviews mit Chongo, einem ehemaligen Extremkletterer, der nun als Komplett-Aussteiger ohne festen Wohnsitz im Yosemite Valley lebt. Ein verwunderlicher Naturbursche, aber auch jemand, der an seinen Erfahrungen so gewachsen ist, dass er mit philosophischer Weisheit zu Erkenntnissen gekommen ist, welche die Hubers bei ihrem unermüdlichen Streben wohl auch suchen, aber noch nicht gefunden haben.

|

Mit "Am Limit" schließt Pepe Danquart, Oscar-Preisträger (1993 für seinen Kurzfilm "Schwarzfahrer") und einer von Deutschlands bemerkenswertesten Filmemachern, eine Sport-Trilogie ab, die er 2000 mit "Heimspiel" begann, einer Dokumentation über eine Ostberliner Eishockey-Mannschaft, die gleichzeitig auch das schwierige Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland thematisierte (ausgezeichnet mit dem deutschen Filmpreis für die beste Regie). 2004 folgte "

Mit "Am Limit" schließt Pepe Danquart, Oscar-Preisträger (1993 für seinen Kurzfilm "Schwarzfahrer") und einer von Deutschlands bemerkenswertesten Filmemachern, eine Sport-Trilogie ab, die er 2000 mit "Heimspiel" begann, einer Dokumentation über eine Ostberliner Eishockey-Mannschaft, die gleichzeitig auch das schwierige Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland thematisierte (ausgezeichnet mit dem deutschen Filmpreis für die beste Regie). 2004 folgte " Was bei "Am Limit" am meisten beeindruckt, sind die Aufnahmen in der Wand selbst. Danquart begnügt sich nicht damit, wie schon bei "Höllentour" mit betörend schönen und wundervoll komponierten Naturaufnahmen und Blickwinkeln zu begeistern, sondern erfasst das Klettern selbst in bisher vielleicht noch nie dagewesener Intensität und Nähe. Und wenn sich dann die Fingerspitzen der Huber-Brüder in Großaufnahme um kaum erreichbare Felsvorsprünge klammern und die Kamera wie schwerelos direkt neben ihnen am Berg hängt, fragt man sich immer wieder: Wie haben die das bloß gedreht?

Was bei "Am Limit" am meisten beeindruckt, sind die Aufnahmen in der Wand selbst. Danquart begnügt sich nicht damit, wie schon bei "Höllentour" mit betörend schönen und wundervoll komponierten Naturaufnahmen und Blickwinkeln zu begeistern, sondern erfasst das Klettern selbst in bisher vielleicht noch nie dagewesener Intensität und Nähe. Und wenn sich dann die Fingerspitzen der Huber-Brüder in Großaufnahme um kaum erreichbare Felsvorsprünge klammern und die Kamera wie schwerelos direkt neben ihnen am Berg hängt, fragt man sich immer wieder: Wie haben die das bloß gedreht? Während die unglaublichen Bilder immer wieder für offene Münder sorgen, zeichnet Danquart in den Gesprächen mit den Brüdern ein faszinierendes, vielschichtiges Portrait von zwei Getriebenen. Alexander und Thomas reden nicht nur offen über ihr intensives, aber auch oft problematisches Brüderverhältnis (Thomas gesteht offen, wie sehr es ihn früher belastet hat, als sein jüngerer Bruder zunächst als Solo-Kletterer zum Superstar der Szene aufstieg und reihenweise Titelbilder von Fachmagazinen schmückte), zentrales Thema ist ihr unermüdlicher (und unstillbarer) Antrieb, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen.

Während die unglaublichen Bilder immer wieder für offene Münder sorgen, zeichnet Danquart in den Gesprächen mit den Brüdern ein faszinierendes, vielschichtiges Portrait von zwei Getriebenen. Alexander und Thomas reden nicht nur offen über ihr intensives, aber auch oft problematisches Brüderverhältnis (Thomas gesteht offen, wie sehr es ihn früher belastet hat, als sein jüngerer Bruder zunächst als Solo-Kletterer zum Superstar der Szene aufstieg und reihenweise Titelbilder von Fachmagazinen schmückte), zentrales Thema ist ihr unermüdlicher (und unstillbarer) Antrieb, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen.  "Am Limit" ist ein äußerst passender Titel, denn es geht in diesem Film eigentlich gar nicht um den Rekordversuch, und dessen Gelingen (oder Nicht-Gelingen) ist deshalb auch egal. Es geht um die Sucht nach der Grenzerfahrung, die immer währende Suche nach einem neuen Kick. Man wird sich beim Betrachten des Films schnell klar: Wenn die Hubers hier nicht erfolgreich sind, werden sie wieder kommen, bis sie es geschafft haben. Und wenn sie es schaffen, werden sie die nächste, noch größere Herausforderung suchen.

"Am Limit" ist ein äußerst passender Titel, denn es geht in diesem Film eigentlich gar nicht um den Rekordversuch, und dessen Gelingen (oder Nicht-Gelingen) ist deshalb auch egal. Es geht um die Sucht nach der Grenzerfahrung, die immer währende Suche nach einem neuen Kick. Man wird sich beim Betrachten des Films schnell klar: Wenn die Hubers hier nicht erfolgreich sind, werden sie wieder kommen, bis sie es geschafft haben. Und wenn sie es schaffen, werden sie die nächste, noch größere Herausforderung suchen.

Neuen Kommentar hinzufügen