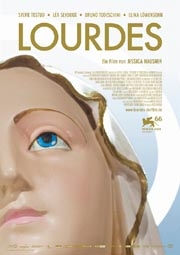

Gleich am Anfang ein Moment der Irritation. Die Kamera hängt schräg in der oberen Ecke eines Speisesaals. Von rechts kommen Kellnerinnen ins Bild und stellen Suppe auf die gedeckten Tische. Kaum sind sie fertig, folgen auch schon die Kranken. Menschen auf Rollstühlen, auf Krücken, mit und ohne Gehhilfen kommen an die Tische oder werden dorthin gebracht. Aus dem Off ertönt dazu das Ave Maria. Noch wissen wir nicht, welcher dieser  kranken Pilger im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen wird, die Jessica Hausner meisterhaft in ihrem zweiten Spielfilm "Lourdes" erzählen wird. Erst jetzt fährt die Kamera fast unmerklich an einen Tisch heran und wir sehen die gelähmte Christine (Silvie Testoud). Als die Leiterin der Pilgerfahrt das Programm für den Folgetag ankündigt, dreht Christine sich um und lächelt hingebungsvoll in die Kamera. Doch wen lächelt sie an? An wen richtet sich diese Geste der Freundlichkeit und Zuwendung? An ihre junge Betreuerin, die alte Zimmergenossin, den attraktiven Helfer, in den sich die Frau später verlieben wird? Vielleicht gilt dieses madonnenhafte Lächeln doch eher uns - dem Zuschauer? Wir können diese Fragen nicht beantworten, weil die Regisseurin uns keinen Gegenschuss gönnt, der eventuell diese Blickrichtung erwidern könnte. Das irritiert, legt aber auf wundersame Weise den Grundton dieses Films offen, der in seinem Kern keine geringe Frage verhandelt: Es ist die Frage nach der Wirkung und Existenz des Wunders.

kranken Pilger im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen wird, die Jessica Hausner meisterhaft in ihrem zweiten Spielfilm "Lourdes" erzählen wird. Erst jetzt fährt die Kamera fast unmerklich an einen Tisch heran und wir sehen die gelähmte Christine (Silvie Testoud). Als die Leiterin der Pilgerfahrt das Programm für den Folgetag ankündigt, dreht Christine sich um und lächelt hingebungsvoll in die Kamera. Doch wen lächelt sie an? An wen richtet sich diese Geste der Freundlichkeit und Zuwendung? An ihre junge Betreuerin, die alte Zimmergenossin, den attraktiven Helfer, in den sich die Frau später verlieben wird? Vielleicht gilt dieses madonnenhafte Lächeln doch eher uns - dem Zuschauer? Wir können diese Fragen nicht beantworten, weil die Regisseurin uns keinen Gegenschuss gönnt, der eventuell diese Blickrichtung erwidern könnte. Das irritiert, legt aber auf wundersame Weise den Grundton dieses Films offen, der in seinem Kern keine geringe Frage verhandelt: Es ist die Frage nach der Wirkung und Existenz des Wunders.

Christine ist nach Lourdes gepilgert, wie es jedes Jahr abertausende von Gläubigen, Kranken und Bedürftigen tun, um eventuell an den heiligen Quellen geheilt zu werden. Schließlich gibt es in Lourdes seit der legendären Marienerscheinung regelmäßig Berichte von Wundern, was den Ort im Süden Frankreichs zu einem der bekanntesten Wallfahrtsorte des Christentums gemacht hat. Doch darin liegt schon das erste Problem mit Christine: Sie ist gar nicht die strenge Gläubige, die man hier erwarten würde. Wie sie einem Begleiter sagt, sieht sie das Ganze eher mit touristischen Augen. Deshalb war für sie die Pilgerfahrt nach Rom wesentlich angenehmer. In Rom ist mehr Kultur, sagt sie. Damit hat sie sicherlich auf eine gewisse Art Recht. Aber auch in Lourdes herrscht eine Kultur, die alles dominiert, und zwar die Kultur des Wunders. Nachts und Tags sind die Straßen voll mit Pilgern aus aller Welt, die an diesem sagenumwobenen Wallfahrtsort ihr Seelenheil suchen.  Jessica Hausner zeigt das in beängstigend klaren und ruhigen Bildern. Zusammen mit Christine stehen wir in den endlosen Menschenschlagen, die zu den heiligen Felsen führen, die man berühren soll. Wir begleiten die Frau zum rituellen Bad mit dem heiligen Wasser der Quelle und natürlich auch zur Messe. Die ganze Stadt ist voll mit zum Teil hoffnungslos kranken Menschen, die paradoxerweise mit nichts außer der Hoffnung angereist sind. Die Hoffnung auf ein Wunder legt sich fast wie eine stille, aber dafür umso zwingendere Obsession über den ganzen Tagesablauf der Pilger. Jeder hier hofft auf ein Zeichen. Und dieses Warten auf das Wunder nutzt die Stadt natürlich auch, um daraus ein Geschäft zu machen. Überall gibt es Souvenirläden und Geschenkeshops, in denen verschieden Devotionalien verhökert werden. Das Geschäft mit dem Wunder floriert.

Jessica Hausner zeigt das in beängstigend klaren und ruhigen Bildern. Zusammen mit Christine stehen wir in den endlosen Menschenschlagen, die zu den heiligen Felsen führen, die man berühren soll. Wir begleiten die Frau zum rituellen Bad mit dem heiligen Wasser der Quelle und natürlich auch zur Messe. Die ganze Stadt ist voll mit zum Teil hoffnungslos kranken Menschen, die paradoxerweise mit nichts außer der Hoffnung angereist sind. Die Hoffnung auf ein Wunder legt sich fast wie eine stille, aber dafür umso zwingendere Obsession über den ganzen Tagesablauf der Pilger. Jeder hier hofft auf ein Zeichen. Und dieses Warten auf das Wunder nutzt die Stadt natürlich auch, um daraus ein Geschäft zu machen. Überall gibt es Souvenirläden und Geschenkeshops, in denen verschieden Devotionalien verhökert werden. Das Geschäft mit dem Wunder floriert.

Zwar steht Christine im Mittelpunkt von Hausners Film, die österreichische Regisseurin vermag es aber dennoch in ihren wohlkalkulierten Bildkompositionen, die Frau mit der charakteristischen roten Mütze immer irgendwo am Rand zu platzieren, so dass man erst eine kurze Weile suchen muss um sie zu finden. Das wirkt fast so, als würde Hausner hier immer wieder darauf hinweisen wollen, dass andere Pilger wesentlich aufopferungsvoller an die hiesigen Wunder glauben als Christine. Neben diesen gibt es auch laute Skeptiker unter den Reisenden. Exemplarisch lässt Hausner dafür zwei Frauen stehen, die irgendwie immer aus der Peripherie ihre Zweifel an den ganzen Prozessen und Prozeduren kundtun. Ganz nebenbei fließen diese Gespräche in die genaue Beobachtung des Films ein: "Hast du gehört? Letztes Jahr gab's ein Wunder während des Badens. Da ist einer plötzlich aufgestanden und war geheilt."

Überall ist Hoffnung, doch gleichzeitig auch die Furcht, dass dies alles nur Legende ist und nichts weiter als medizinisch gut nachvollziehbare Zufälle, so wie der weitere Verlauf des Dialogs zeigt: "Das stimmt leider nicht, werte Frau. Das Wunder ereignete sich nicht während des Badens, sondern während der Messe, und außerdem war es nur von kurzer Dauer, denn schon am Ende des Tages konnte der Mann nicht mehr gehen." Und was nicht von Dauer ist, wird nicht als Wunder anerkannt. Ein andermal wird den Pilgern ein Video eines angeblich Geheilten gezeigt. Als die Lichter wieder angehen, resümiert eine der beiden Frauen ernüchtert: "Hast du gemerkt, dass der Mann kein einziges mal aufgestanden ist?"

Das Erstaunlichste an "Lourdes" ist seine klinische Inszenierung, seine überzeugende Form. Hausner hat bereits mit ihrem Erstling "Hotel" bewiesen, dass der Horror und das Grauen vor allem in der Stille, im Ungewissen, kurz: im Mysterium verborgen liegen. Damals schickte sie eine ahnungslose Hotelangestellte durch die leeren und gespenstischen Flure eines abgelegenen Waldhotels. Ähnlich verfährt sie in "Lourdes". Die Ruhe in den Bildern, der eiskalte und präzise Schnitt verleihen der ganzen Erzählung einen Unterton des Ungewissen. Das ist brillant, weil es den Film davor bewahrt eintönig zu werden. Filme über die Kirche sind ja meist entweder fürchterlich anbiedernd oder anstrengend aufklärerisch. Weder die vorbehaltlose Lobhudelei des Gläubigen, noch der verachtende Blick eines Rationalisten würde diesem Film gut tun. Hausner ist aber viel zu klug, um ihren Film einer Debatte um das Thema Sinn und Unsinn der Religion zu opfern. Viel mehr interessiert sie der Blick auf die Prozeduren und Abläufe innerhalb der französischen Pilgerstätte. "Lourdes" glänzt daher in erster Linie als geheimnisvolle Meditation über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit des Wunders.

Das Erstaunlichste an "Lourdes" ist seine klinische Inszenierung, seine überzeugende Form. Hausner hat bereits mit ihrem Erstling "Hotel" bewiesen, dass der Horror und das Grauen vor allem in der Stille, im Ungewissen, kurz: im Mysterium verborgen liegen. Damals schickte sie eine ahnungslose Hotelangestellte durch die leeren und gespenstischen Flure eines abgelegenen Waldhotels. Ähnlich verfährt sie in "Lourdes". Die Ruhe in den Bildern, der eiskalte und präzise Schnitt verleihen der ganzen Erzählung einen Unterton des Ungewissen. Das ist brillant, weil es den Film davor bewahrt eintönig zu werden. Filme über die Kirche sind ja meist entweder fürchterlich anbiedernd oder anstrengend aufklärerisch. Weder die vorbehaltlose Lobhudelei des Gläubigen, noch der verachtende Blick eines Rationalisten würde diesem Film gut tun. Hausner ist aber viel zu klug, um ihren Film einer Debatte um das Thema Sinn und Unsinn der Religion zu opfern. Viel mehr interessiert sie der Blick auf die Prozeduren und Abläufe innerhalb der französischen Pilgerstätte. "Lourdes" glänzt daher in erster Linie als geheimnisvolle Meditation über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit des Wunders.

Christine wird eines Nachts aufstehen. Ganz allein und ohne fremde Hilfe. Die Frau, die an Multiple Sklerose leidet und eigentlich nie wieder gehen sollte, läuft und geht wieder. Das sorgt für viel Aufregung unter den Pilgern und den Betreuern. Doch es entsteht keine Hysterie, wie man es vielleicht in so einer (an-)gespannten Umgebung erwarten würde. Vielmehr schlägt der selbst völlig überraschten Christine eine stumme Welle der Verzweiflung, Skepsis und Missgunst entgegen. Warum sie und nicht ich? Eine zentrale Frage des Films. Auch eine zentrale Frage des Glaubens. Die Geistlichen haben nur die üblichen vertröstenden Floskeln parat, von wegen, dass ein Wunder doch das eine Zeichen für uns alle sei, das beweist, dass es IHN da oben wirklich gibt und wir jetzt erst recht glauben sollten, und schließlich gehe es vielmehr um die Heilung der Seele als um die des Körpers. Die Gläubigen nehmen das zwar ohne zu Murren an, doch in ihren Augen und Gesten erkennen wir die Verzweiflung und den unabdingbaren Wunsch, doch selbst von diesem Wunder betroffen zu sein.

Das zeigt sich insbesondere in einer erschütternd aufrüttelnden Szene während eines kleinen Gottesdienstes: Der Priester spricht über die einzelnen Mitglieder der Messe seinen Segen. Wer will, hebt kurz die Hand. Es sind auch die beiden Skeptiker-Frauen dabei. Äußerlich scheinen sie unversehrt, doch auch sie haben einen Grund hier zu sein. Wir erfahren ihn nicht. Doch es reicht, dass wir sehen, wie eine von ihnen während der Messe verzweifelt anfängt zu weinen. Warum sie und nicht ich?

Das darstellerische Zentrum des Films bleibt allerdings die umwerfende Sylvie Testud als Christine. Sie verkörpert ihre Figur hingebungsvoll. Es ist eine ausgezeichnete Leistung, die die Klasse dieser überaus talentierten Darstellerin offenbart. Das zeigt sich vor allem daran, dass sie keine Chance bekommt besonders tragisch ihre körperliche Behinderung zur Schau zu stellen, wie man es in einem solchen Film schon fast erwarten würde. Hausner arbeitet fast gar nicht mit Close-Ups. Christine filmt sie immer in einer gewissen Distanz, so dass ihr zerbrechlicher Körper allein für sich sprechen muss und daher von einer unglaublich disziplinierten Kontrolle der Darstellerin zeugt.

Auf der anderen Seite kommt man nicht umhin, Hausners inszenatorisches Talent abermals zu loben. Sie erweist sich als kunstvolle  Regisseurin einer Atmosphäre der Faszination, ohne ihre Figuren jemals einem voyeuristischen Moment zu verkaufen. Dabei behält ihre Erzählung, trotz der asketischen Haltung, immer auch etwas Magisches. Das erinnert auch an die Filme von David Lynch. Selbst wenn "Hotel" da sicherlich näher an diesem Meister dran war, so ist doch auch "Lourdes" davon geprägt.

Regisseurin einer Atmosphäre der Faszination, ohne ihre Figuren jemals einem voyeuristischen Moment zu verkaufen. Dabei behält ihre Erzählung, trotz der asketischen Haltung, immer auch etwas Magisches. Das erinnert auch an die Filme von David Lynch. Selbst wenn "Hotel" da sicherlich näher an diesem Meister dran war, so ist doch auch "Lourdes" davon geprägt.

Wer zum Beispiel ist die mysteriöse alte Frau, die mit Christine das Zimmer teilt und gerne vor jeder Marienstatue kniet und betet? Zunächst erscheint sie uns als simple Pilgerin. Eine unter vielen. Nichts unterscheidet sie von den anderen. Doch dann sehen wir, wie sie den Priester fragt, was genau sie denn tun müsse, um ein Wunder zu bewirken. Und obwohl das die Begleiter machen sollten, schiebt sie Christine während des Gottesdienstes ungefragt in ihrem Rollstuhl in die erste Reihe. Die anderen Pilger scheinen sie nicht wahr zu nehmen. Vielleicht können sie sie nicht sehen? Wer ist sie? Jessica Hausner lässt das offen. Sie bricht ihr Konzept der Beobachtung nie auf. Wird nie subjektiv. Bleibt immer auf Distanz zum Geschehen und schafft es dennoch so einen Sog zu entfalten, der den Zuschauer unerbittlich in diese verstörende Welt, in der alles möglich zu sein scheint, eindringen lässt.

Am Ende kommt es dann wie es kommen musste für Christine. Doch es gibt auch in diesem entscheidenden Moment keine Panik. Nur pure Ernüchterung. Das letzte Bild ist elektrisierend und von unendlicher Traurigkeit. Und plötzlich fühlt man sich schlagartig an einen Witz erinnert, den ein Begleiter früh am Abend einem Priester erzählt hat:

Jesus, Maria und der Heilige Geist sitzen auf einer Wolke und unterhalten sich darüber, wo sie denn hinfahren könnten. Da macht der Heilige Geist einen Vorschlag: "Wie wäre es mit Betlehem?"

Darauf erwidert Jesus: "Ach nein, da waren wie schon so häufig."

"Na gut," meint der Heilige Geist, "wie wäre es dann mit Jerusalem?"

"Nein," meint Jesus, "da waren wir auch schon recht oft."

Der Heilige Geist versucht es ein letztes Mal: "Wie wäre es denn mit Lourdes?"

"Oh ja", meint daraufhin Maria, "in Lourdes war ich noch nie".

Neuen Kommentar hinzufügen