MOH (129): 15. Oscars 1943 - "Der Glanz des Hauses Amberson"

In unserer Serie "Matthias' Oscar History" (MOH) bespricht Matthias in jeder Folge jeweils einen der zwischen den Jahren 1929 und 2000 nominierten Oscar-Beiträge aus der Kategorie "Bester Film".

In unserer letzten Folge hatten wir ja noch eine etwas unspannende Inszenierung bemängelt, der heutige Film fährt dagegen gleich ein komplettes Buffet an kreativen Stilmitteln auf. Dafür verantwortlich als Chefkoch: Filmgenie Orson Welles.

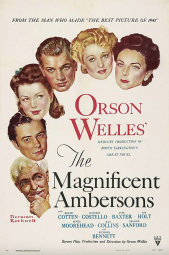

Der Glanz des Hauses Amberson

Vor wenigen Wochen ging ein kleiner Aufschrei durch die Filmwelt. Amazon hatte den Plan verkündet, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verschollenes Filmmaterial des Orson-Welles-Klassikers "Der Glanz des Hauses Amberson" nachzubauen. Angesichts der damit verbundenen ethischen und künstlerischen Fragen sträuben sich nicht nur dem Cineasten hier natürlich die Nackenhaare (auch wenn ich lügen würde, nicht doch ein bisschen neugierig zu sein), doch diese komplexe Diskussion möchten wir auf ein anderes Mal verschieben. Wir erwähnen es hier aber, da dieses Projekt und die emotionale Reaktion der Filmgemeinde darauf noch einmal schön zeigen, welche besondere Stellung Welles’ Werk noch heute in der Filmgeschichte einnimmt.

Das wiederum liegt nicht nur daran, dass "Der Glanz des Hauses Amberson" ein richtig guter Film eines der besten Regisseure aller Zeiten ist, sondern vor allem auch an dessen berüchtigter Produktionsgeschichte. Nach einer desaströsen Testvorführung wurde der Film nämlich gegen den Willen des Regisseurs ziemlich verstümmelt. Ein neues Ende wurde gedreht und knapp eine Dreiviertelstunde an Filmmaterial herausgeschnitten, das noch dazu heute als für immer verschollen gilt. Doch selbst diese verunstaltete Fassung gilt für viele als Welles’ zweites großes Meisterwerk. Ganz so weit möchten wir hier zwar nicht gehen, denn trotz einer grandiosen Inszenierung verhindert vor allem das unbefriedigende "neue" Ende ein perfektes Meisterstück. Außerdem muss ja noch ein wenig Luft nach oben bleiben, falls je das restliche Filmmaterial gefunden wird. Dass "Der Glanz des Hauses Amberson" trotz des Schnittmassakers aber noch immer unglaublich faszinierend ausfällt, zeigt, zu welch unglaublicher Qualität Welles in der Lage war – und macht erst recht neugierig, was wohl noch so in dieser fehlenden Dreiviertelstunde auf uns warten könnte.

Wie schon in "Citizen Kane" beschäftigt sich auch "Der Glanz des Hauses Amberson" gewissermaßen mit dem Abgesang auf elitäre Figuren. In diesem Fall dem auf die wohlhabende Familie Amberson, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Indianapolis zu einer der angesagtesten Adressen der Stadt gehört. Kein Wunder also, dass der junge Eugene Morgan (Joseph Cotten, "Citizen Kane") mehr als nur platonisches Interesse an Isabel Amberson (Dolores Costello) hat. Diese entscheidet sich, entgegen der eigenen Gefühle, aber dafür, den Geschäftsmann Wilbur Minafer (Don Dillaway) zu ehelichen. Eugene verlässt darum frustriert die Stadt und kehrt erst fast zwei Jahrzehnte später als Witwer und Automobilpionier mit seiner Tochter Lucy (Anne Baxter, "The Pied Pieper") zurück. Auch Isabel und Wilbur haben derweil einen, leider ziemlich arroganten, Sohn namens George (Tim Holt, "Ringo") in die Welt gesetzt. Das bietet reichlich Stoff für Beziehungsdramen, denn nicht nur Isabel, sondern auch deren Schwester Fanny (Agnes Moorehead) hegen immer noch starke Gefühle für Eugene. Und als ob das nicht reicht, verguckt sich ausgerechnet George auch noch in Eugenes Tochter Lucy.

Das klingt ja mal nach einer ordentlichen Portion Melodrama. Ist es auch, aber eine der richtig guten Sorte. Für "Der Glanz des Hauses Amberson" greift Welles dabei auf einen Roman zurück, den er einige Jahre zuvor bereits mit seiner berühmten Theatergruppe Mercury Theatre als Hörspiel umgesetzt hatte. Wie schon in "Citizen Kane" haben auch hier einige Mitglieder der Gruppe, allen voran Joseph Cotten, wieder Schauspielrollen inne. Gewisse inhaltliche Parallelen zum berühmten Vorgängerfilm sind ebenfalls nur schwer zu übersehen, steht doch auch hier wieder der Hochmut und die Arroganz der Elite am Pranger. Und auch diesmal buddelt Welles wieder mal ein wenig in der Kindheit einer Figur, um deren spätere Handlungen besser zu verstehen.

Im Gegensatz zu "Citizen Kane" gibt es hier aber keine klare Hauptfigur. Stattdessen erwartet uns ein deutlich komplexeres Beziehungsgeflecht, bei dem vor allem unerfüllte Liebe gleich mehrmals für Konflikte und Spannungen sorgt. Vom Glanz der Familie Amberson ist, angesichts von Neid und Arroganz, hier schon bald nicht mehr viel zu spüren. Dieser innere moralische Verfall wird im Film auch noch durch den wirtschaftlichen Abstieg der Familie flankiert, die "nebenbei" den Übergang in die Moderne verschläft. Symbolisch dafür steht im Film das Aufkommen des Automobils, für das gerade George nur Hohn und Spott übrig hat.

Über die inhaltlichen Motive dieses Films werden wir später noch kurz sprechen. Nicht ganz überraschend ist "Der Glanz des Hauses Amberson" aber vor allem in Sachen Inszenierung zum Zungeschnalzen. Das geht schon mit einer wundervollen Montage zu Beginn los, bei der auf clevere Art und Weise im Schnelldurchlauf nicht nur die wichtigsten Charaktere vorgestellt, sondern vor allem auch das Thema Fortschritt schon mal als Grundmotiv etabliert wird. Das ist aber nur der Anfang eines Films, der voller Inszenierungs-Spielereien steckt und bei dem es in fast jeder Sequenz irgendetwas Spannendes zu entdecken gibt. Gerade der Kamera verpasst man hier jede Menge faszinierender Freiheiten, ob sie nun neben einer Kutsche herfährt oder scheinbar mühelos durch Räume schwebt. Heutzutage würde man wohl sagen, dass es sich hier zu Teilen schon fast um eine Art Tech-Demo handelt.

Allerdings passiert das alles nicht rein um des Effekts willen. Gut, vielleicht ein bisschen, Welles hatte schon immer einen kleinen Hang zur Selbstdarstellung. Doch diese unglaublich clevere Inszenierung steht meist im Dienst der Geschichte und sorgt für einen wundervollen Flow. Man nehme nur eine Tanzveranstaltung, bei der die Kamera gefühlt minutenlang durch den Raum schwebt, während immer wieder neue Figuren mit ihren kleinen Nebenhandlungen in den Fokus rücken. Solche Plansequenzen gibt es gleich mehrfach zu sehen, jedes Mal meisterhaft umgesetzt. Immer wieder wird auch später mit der Kamera gespielt, sei es bei dem kreativen Einsatz von Spiegeln, dem schon in "Citizen Kane" oft verwendeten Einsatz von Tiefenschärfe oder bei Kamerafahrten, die scheinbar mühelos durch geschlossene Wände oder Türen erfolgen. Hierfür nutzen Welles und sein Kameramann Stanley Cortez (Gregg Toland war leider vertraglich unpässlich) das clevere Set-Design des Films, denn man hatte den Drehort gleich mit mehreren beweglichen Wänden ausgestattet. Das Haus ist hier sowieso schon fast ein eigener Charakter. Einerseits auf prunkvolle Art einem Schloss nachempfunden, andererseits dank einer teils sehr düsteren Lichtsetzung mit zunehmender Laufdauer eher einem Gefängnis gleichkommend. So scheint auch das Haus hier mit Fortschreiten der Geschichte immer kälter zu werden und seine Aura, genau wie der Figuren darin, zu verfallen. Ähnliches hatten wir ja ebenfalls schon in "Citizen Kane" beobachten können.

Kurz gesagt, "Der Glanz des Hauses Amberson" ist ein optischer Leckerbissen voller Inszenierungs-Überraschungen, und alleine das macht Welles’ zweites Werk schon unglaublich sehenswert. Da spielt einfach jemand in einer komplett anderen Liga als 99 % seiner damaligen Regiekollegen. Das Schauspielensemble ist ebenfalls gut aufgelegt und vermeidet meistens die teils überzogenen Darstellungen, die man bei manchen der früheren Melodramen beobachten kann. Einzig Agnes Moorehead trägt gegen Ende etwas zu dick auf, ergatterte aber trotzdem eine der insgesamt vier Oscar-Nominierungen des Films – die drei anderen ("Bester Film", "Beste Kamera", "Bestes Szenenbild") waren deutlich verdienter.

Dass "Der Glanz des Hauses Amberson" sich so stark von der eigentlichen Vision des Regisseurs unterscheidet, fällt dabei in der ersten Hälfte gar nicht so arg auf. In der zweiten Hälfte lässt sich das dagegen nicht mehr behaupten. Eigentlich hatte Welles ja eine 131-minütige Fassung fertiggestellt, die allerdings bei einer ersten Testvorführung gnadenlos baden ging. Wobei man sich schon an den Kopf greift, wenn man manche der damaligen Aussagen des Testpublikums liest (eine Stimme beschwerte sich zum Beispiel über die vielen merkwürdigen Kameraeinstellungen). Erst legte Welles noch selbst Hand an und kürzte den Film um 15 Minuten, doch das reichte der Produktionsfirma RKO Pictures nicht. Leider war Welles aber inzwischen nach Brasilien gereist, um im Rahmen der sogenannten "Good Neighbor Policy" ein wenig die Außenpolitik der USA zu unterstützen: in Form der Produktion und Inszenierung mehrerer Filmdokumentationen. Während Welles in Brasilien festsaß und dort unter anderem den Karneval in Rio filmen durfte, wurde daheim Cutter Robert Wise (späterer Regisseur von solchen Filmen wie "West Side Story" und "Star Trek: The Motion Picture") mit der Umsetzung des Neuschnitts betraut – für den dann auch noch eigens neue Szenen nachgedreht wurden.

Nicht ganz überraschend hatte man die triste Stimmung des Films als Schuldigen ausgemacht, und so präsentiert uns die neue, auf 88 Minuten gekürzte Version, nun ein eher fröhliches Ende. Das passt so gar nicht zu dem Film, wie auch schon kurz davor ein paar Sequenzen eher etwas in der Luft zu hängen scheinen. Der Tod einer wichtigen Figur geht irgendwie unter und ein bei einem Spaziergang diskutiertes Gleichnis wirkt ebenfalls wie aus dem Nichts kommendes Stückwerk. Gerade auch der Rolle der Lucy hätten ein paar mehr Facetten gutgetan, und vermutlich dürfte es die wohl auch ursprünglich gegeben haben. Das wirkliche Problem dieser gekürzten Version ist aber ihr Ende. Welles’ eigentliches Ende, das uns zumindest noch auf Papier erhalten ist, ist eine Art bittersüßer finaler Abgesang auf die einst stolze Familie, untermischt mit einer ordentlichen Portion Zynismus. Die Version, die das Kinopublikum bekam, ist dagegen ein flaches Happy-End, das angesichts des Geschehens davor weder passend noch erfüllend ist.

Womit wir dann auch noch einmal zu einem der Hauptmotive des Films kommen, das am deutlichsten bei einem Abendessen der Ambersons zutage tritt. Hier legt sich Georg mit Eugene an und lästert über dessen Arbeit als Automobilpionier. Eugenes Antwort darauf fällt überraschend verständnisvoll aus. Er gibt offen zu, dass er nicht weiß, ob diese neue Technik nicht vielleicht mehr Schaden anrichten als Freude auslösen wird. Nur eines weiß er sicher: Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Wer nicht in der Lage ist sich anzupassen wird am Ende von der Zukunft überrollt und keinen Platz in ihr finden. Harter, aber eben auch faszinierender Tobak – und genau das passiert dann den Ambersons, die hier sozusagen in ihrer kleinen Bubble die Zukunft verschlafen. Bei allem Zynismus sieht der Film dies dabei durchaus auch mit einem weinenden Auge, und gerade das macht Welles’ zweiten Film thematisch ziemlich faszinierend. Diese Qualität kann auch der Neuschnitt dem Film nicht wirklich nehmen, auch wenn das banale Ende schon ziemlich frustrierend ist.

Es ist schon fast Ironie des Schicksals, dass auch Welles’ Dokumentationen in Brasilien am Ende nie das Licht der Welt erblicken sollten. Wobei man Cutter Robert Wise auch keinen zu großen Vorwurf machen sollte, angesichts so großer Kürzungen ist das Ergebnis immer noch erstaunlich kohärent geraten. Den Kürzungen fiel übrigens auch ein großer Teil des von Bernard Herrmann ("Vertigo", "Taxi Driver") komponierten Soundtracks zum Opfer, der daraufhin seinen Namen aus den Credits entfernen ließ. Dass die originale Schnittversion des Films noch heute so einen legendären Status in der Filmgeschichte einnimmt, liegt auch daran, dass sie theoretisch noch irgendwo in einem Archiv liegen könnte. Zwar vernichtete die Produktionsfirma RKO die Aufnahmen damals aufgrund von Platzgründen, doch vorher hatte Wise noch eine Kopie davon nach Brasilien geschickt, die er ursprünglich mit Welles dort hätte bearbeiten sollen. Gefunden wurde sie nie, und zahlreiche Filmfans haben sich bisher vergeblich auf die Suche danach gemacht. Die Sehnsucht, das Originalwerk wiederherzustellen, hatte sogar den Schöpfer selbst umgetrieben. In den 1970er-Jahren plante Welles mit Originalschauspielern das Ende noch einmal neu nachzudrehen, doch das Projekt zerschlug sich. Ob künstliche Intelligenz diese Aufgabe übernehmen kann ist fragwürdig und solange die Aufnahmen nicht doch noch irgendwo auftauchen, bleibt unserer Phantasie überlassen, was hätte sein können.

Vielleicht wäre es aber besser, einfach das zu würdigen, was wir haben. Und das ist trotz aller Widrigkeiten ein immer noch sehr starker und faszinierender Film. Und alleine die Tatsache, dass man einen Film gnadenlos zusammenkürzt und die finale Botschaft signifikant abändert, dieser aber trotzdem noch so packend daherkommt, sagt ja auch was aus. Für Welles war "Der Glanz des Hauses Amberson", der natürlich damals an den Kinokassen floppte, allerdings ein so großer Rückschlag, dass er die nächsten Jahre in Hollywood erstmal in Ungnade fiel – und sich so richtig davon auch nie erholen konnte. Der über die Jahre immer größer werdende Ruhm des Films dürfte aber wenigstens etwas dafür entschädigt haben und zumindest der Glanz seines Schöpfers ist in der Filmgeschichte wiederhergestellt worden.

"Der Glanz des Hauses Amberson" ist aktuell als DVD auf Amazon in Deutschland verfügbar.

Trailer des Films.

Szene: Automobile – Goldene Zukunft oder Untergang der Menschheit?

Interview: Welles berichtet über die Probleme des Projektes (und Robert Wise darf auch mal kurz zu Wort kommen)

Josh Grossberg berichtet über seine Jagd nach dem verlorenen Filmmaterial von "Der Glanz des Hauses Amberson".

Ausblick

In unserer nächsten Folge ist zwar auch wieder ein ganz großer Wurf geplant, das Ergebnis fällt aber dabei leider nicht wirklich faszinierend aus.

Neuen Kommentar hinzufügen