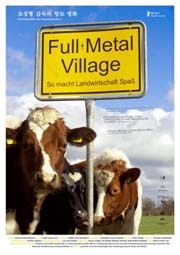

Heimatfilm - das klingt nach Almwiesen und Trachten. Nach Schwarzwaldklinik, oder nach Heidi. Nach heiler Welt in den Bergen eben. Sicher nicht nach: Heavy-Metal-Festival, einem trostlosen Kaff in Schleswig-Holstein und einer Koreanerin, die sich aufmacht,  eben dort die deutsche Seele zu finden. Doch genau dieses Label präsentiert die Regisseurin Sung-Hyung Cho dem Zuschauer in den ersten Minuten ihrer Dokumentation als augenzwinkernd-irritierendes Deutungsangebot: "Full Metal Village - Ein Heimatfilm".

eben dort die deutsche Seele zu finden. Doch genau dieses Label präsentiert die Regisseurin Sung-Hyung Cho dem Zuschauer in den ersten Minuten ihrer Dokumentation als augenzwinkernd-irritierendes Deutungsangebot: "Full Metal Village - Ein Heimatfilm".

Einmal im Jahr fallen 40.000 Metal-Fans aus aller Welt in Wacken ein, um in dem 1.800-Einwohner-Dorf das "Wacken Open Air", eines der weltgrößten Metal-Festivals, zu feiern. Was es für die Wackener bedeutet, dass eine fremde Subkultur mit ganz eigenen Symbolen und Umgangsformen in ihre Lebenswelt einbricht, dass ihr beschaulich abgelegenes Dorf für drei Tage zur Bühne für Horden fröhlich gröhlender Langhaariger in schwarzer Lederkluft, martialische Metal-Klänge und Schlammschlachten im ganz wörtlichen Sinne wird, das zeigt die Regisseurin in ihrer Dokumentation, indem sie eine Handvoll von ihnen begleitet: Oma Irma, die die Koffer packt und wie jedes Jahr zu Verwandten flieht; ihre Enkelin Kathrin, die sich freut, für ein paar wenige Tage im Jahr im Bikini über den Acker schlendern zu können, ohne dass sich jemand daran stört; Maurer Venohr, der leise hadert, als Mitbegründer des Festivals just dann ausgestiegen zu sein, als aus einer Schnapsidee unter Freunden ein professionell geführtes und profitables Unternehmen wurde; den geschäftstüchtigen Bauern Trede, der seinen Acker ans Festival verpachtet und sich in der Rolle des Junkers von Wacken gefällt.

Wenn Cho sich diesem Mikrokosmos mit dem staunenden Blick einer Ethnologin nähert, der sich die Dorfbewohner auch dank ihrer gespielten Naivität erstaunlich öffnen, muss der großstädtische Arthouse-Kinogänger zuweilen feststellen, dass ihm die Provinz des eigenen Landes kaum weniger fremd ist als der Fremden. Die bekundet in Interviews, in der herzlichen Offenheit der Wackener habe sie Deutschland erstmals als Heimat erfahren (was den schnell als ironisch abgetanen Untertitel in neuem Licht erscheinen lässt).

Wenn Cho sich diesem Mikrokosmos mit dem staunenden Blick einer Ethnologin nähert, der sich die Dorfbewohner auch dank ihrer gespielten Naivität erstaunlich öffnen, muss der großstädtische Arthouse-Kinogänger zuweilen feststellen, dass ihm die Provinz des eigenen Landes kaum weniger fremd ist als der Fremden. Die bekundet in Interviews, in der herzlichen Offenheit der Wackener habe sie Deutschland erstmals als Heimat erfahren (was den schnell als ironisch abgetanen Untertitel in neuem Licht erscheinen lässt).

Und in der Tat gewinnt man die unverstellten Wackener schnell lieb. Doch blitzt in einigen Szenen hinter der ländlichen Beschaulichkeit auch kurz - und unkommentiert - das blanke Grauen der Provinz auf: Wenn etwa der arbeitslose Maurer Venohr, dem die moderne Arbeitswelt nur noch entwürdigend sinnlose Umschulungskurse zu bieten hat, in die Kamera - und damit der Koreanerin Cho ins Gesicht - sagt, seiner festen Überzeugung nach seien an der Arbeitslosigkeit "die Ausländer" schuld. Oder wenn der verheiratete Trede ohne erkennbare Scham über seine Zweitbeziehung spricht: "Mit 65 muss ein Mann eine Freundin haben, das entlastet doch auch die Ehefrau" - und man deren verhaltene Klage über Hausfrauendasein und die verwehrte Möglichkeit einer Ausbildung gerade noch im Ohr hat.

Vom Zusammentreffen zweier Welten soll der Film handeln, doch ein echter "Culture Clash" (der die Regisseurin erklärtermaßen an Wacken interessierte und sie zu dem Projekt motivierte) ist es nicht. Als die Metaller zur Marschmusik, die ihnen die örtliche Blaskappelle zur Begrüßung darbietet, headbangen und eine inter(sub)kulturelle Polonaise bilden, deutet sich sogar kurz die Utopie einer  Versöhnung äußerlicher Gegensätze an. Ohnehin haben die Nöte und bitteren Seiten des Lebens in Wacken (die Arbeits- und Perspektivlosigkeit; die starre Rollenzuweisung in Familie und Dorfgemeinschaft; die Abgeschiedenheit, die Süddeutschland zum Traumreiseziel eines Teenagers werden lässt) mit dem Festival an sich nichts zu tun, sie werden vom Film auch nur angerissen. In dieser Hinsicht ist sein Anspruch begrenzt.

Versöhnung äußerlicher Gegensätze an. Ohnehin haben die Nöte und bitteren Seiten des Lebens in Wacken (die Arbeits- und Perspektivlosigkeit; die starre Rollenzuweisung in Familie und Dorfgemeinschaft; die Abgeschiedenheit, die Süddeutschland zum Traumreiseziel eines Teenagers werden lässt) mit dem Festival an sich nichts zu tun, sie werden vom Film auch nur angerissen. In dieser Hinsicht ist sein Anspruch begrenzt.

Die Kamera, hinter der Cho nur selten hervortritt, ist ruhig und unaufdringlich, doch nicht ohne Hintersinn - vom etwas unmotiviert wirkenden Spiel mit starrer Kamera vielleicht abgesehen: Mit einem kurzen Schwenk auf die Umgebung eines Interviewten oder einer sinnigen Montage gelingen nonverbale Pointen, und die Geduld, da auszuharren, wo üblicherweise geschnitten wird, wird mit leise komischen Momenten belohnt: etwa der Fachsimpelei von Oma Irma und ihrer Kaffeeklatschfreundin über Metal im Allgemeinen ("Es gibt ja wohl in der Welt auch Leute, die das mögen, diese Metallmusik") und Satanisten im Besonderen; oder der Lebensweisheit von Bauer Plähn - sie sei hier nicht verraten -, lakonisch hingeworfen nach einer Ewigkeit des Schweigens, während der man nur seiner Katze beim Milchtrinken zusieht. Ihm und seinen geduldigen Erklärungen über den Unterschied zwischen Kuh und Kalb verdankt "Full Metal Village" im Übrigen seinen dezenten running gag. Überhaupt ist der schüchterne Milchbauer die coolste Figur des Films: ein alternativer lonesome Cowboy im Herbst des Lebens, der an Lässigkeit jeden Westernhelden in den Schatten stellt.

Die Spannung auf das Festival selbst wird geschickt aufgebaut durch ein Crescendo von immer häufiger in die stillen Bilder von Straßen und Äckern, Gemeindechor und Frauentanzgruppe einbrechender Metalsongs. Dass diese Spannung aber schließlich kaum aufgelöst wird, das große Ereignis erst ganz zum Schluss in kurzen und reichlich unspektakulären Aufnahmen fast wie eine Pflichtübung abgehandelt wird, mag den Erwartungen widersprechen und manchen Zuschauer enttäuschen. Für den Film ist Chos Fokus jedoch eine glückliche Entscheidung: Der Mikroblick auf ein kleines Dorf, wie es tausende gibt in Deutschland, ist weit interessanter und erhellender als es die Dokumentation eines Festivals, sei es noch so einmalig in Deutschland und der Welt, je sein könnte.

Die Spannung auf das Festival selbst wird geschickt aufgebaut durch ein Crescendo von immer häufiger in die stillen Bilder von Straßen und Äckern, Gemeindechor und Frauentanzgruppe einbrechender Metalsongs. Dass diese Spannung aber schließlich kaum aufgelöst wird, das große Ereignis erst ganz zum Schluss in kurzen und reichlich unspektakulären Aufnahmen fast wie eine Pflichtübung abgehandelt wird, mag den Erwartungen widersprechen und manchen Zuschauer enttäuschen. Für den Film ist Chos Fokus jedoch eine glückliche Entscheidung: Der Mikroblick auf ein kleines Dorf, wie es tausende gibt in Deutschland, ist weit interessanter und erhellender als es die Dokumentation eines Festivals, sei es noch so einmalig in Deutschland und der Welt, je sein könnte.

Und wenn nach drei Tagen die außerirdischen Gäste fort sind, aller Lärm verstummt ist und die Wackener ausschwärmen, um den Müll einzusammeln, den die Fremden als einzige Spur hinterlassen haben, dann meint man, den ewigen Zyklus des Jahreslaufs zu erkennen, der das Leben auf dem Land schon immer geprägt hat.

Neuen Kommentar hinzufügen