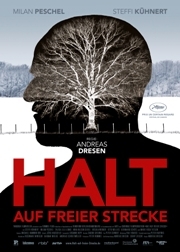

Wenn Menschen auf der großen Leinwand sterben, so werden sie entweder immer schöner wie zum Beispiel in „Love Story“ oder sind bis zum Ende sogar körperlich und geistig unversehrt trotz Hirntumor wie die ätherische Annabel Cotton in Gus van Sants „Restless“. Der berühmte Filmkritiker Roger Ebert nennt dieses stilvolle Siechtum „Ali MacGraw's  Disease“ nach der Hauptdarstellerin in „Love Story“ und bezeichnet damit eine Krankheit, in der das einzige Symptom ist, dass die Leidende immer schöner wird, je näher sie dem Tod kommt. Wenn Andreas Dresen („Sommer vorm Balkon“) hingegen zeigt, wie ein Mensch stirbt, so sieht man dem körperlichen und seelischen Verfall auf eine so realistische Weise zu, dass sie nicht auszuhalten wäre, wenn er nicht einer der derzeitig innovativsten und mutigsten Erzähler des deutschen Gegenwartskinos wäre. Nach „Wolke 9“, in dem Dresen die sonst tabuisierte Liebe im Alter zeigte, nimmt er den Zuschauer in „Halt auf freier Strecke“ liebevoll an die Hand und zeigt ohne Sentimentalitäten oder jeglichen Kitsch, wie eine ganz normale Familie mit einem unausweichlichen Schicksalsschlag umgeht, wie sie kämpft und zusammenrückt, wie banal das Sterben sein kann und auch wie entsetzlich schwierig, wenn der Sterbende unausstehlich wird durch den Tumor, der sich durch sein Hirn frisst. Verdient gab es dafür dieses Jahr den Hauptpreis der Reihe „Un certain regard“ in Cannes und den Douglas-Sirk-Preis des Filmfests Hamburg für den Regisseur Dresen und seinen Produzenten Peter Rommel.

Disease“ nach der Hauptdarstellerin in „Love Story“ und bezeichnet damit eine Krankheit, in der das einzige Symptom ist, dass die Leidende immer schöner wird, je näher sie dem Tod kommt. Wenn Andreas Dresen („Sommer vorm Balkon“) hingegen zeigt, wie ein Mensch stirbt, so sieht man dem körperlichen und seelischen Verfall auf eine so realistische Weise zu, dass sie nicht auszuhalten wäre, wenn er nicht einer der derzeitig innovativsten und mutigsten Erzähler des deutschen Gegenwartskinos wäre. Nach „Wolke 9“, in dem Dresen die sonst tabuisierte Liebe im Alter zeigte, nimmt er den Zuschauer in „Halt auf freier Strecke“ liebevoll an die Hand und zeigt ohne Sentimentalitäten oder jeglichen Kitsch, wie eine ganz normale Familie mit einem unausweichlichen Schicksalsschlag umgeht, wie sie kämpft und zusammenrückt, wie banal das Sterben sein kann und auch wie entsetzlich schwierig, wenn der Sterbende unausstehlich wird durch den Tumor, der sich durch sein Hirn frisst. Verdient gab es dafür dieses Jahr den Hauptpreis der Reihe „Un certain regard“ in Cannes und den Douglas-Sirk-Preis des Filmfests Hamburg für den Regisseur Dresen und seinen Produzenten Peter Rommel.

Ein Mann und eine Frau werden zum Arzt hineingebeten. Der Arzt sagt, dass der Mann einen „nicht gutartigen“ Hirntumor hat. Operiert werden kann nicht. Es bleiben ihm noch 2-3 Monate. So beginnt „Halt auf freier Strecke“. Die Einstellungen sind quälend lang in dieser unmittelbaren Eröffnungssequenz, der Arzt lässt lange Pausen, das Paar versucht sachlich zu bleiben und die Frau fragt: „Muss man das den Kindern sagen?“ und daraufhin: „Was sagt man da?“. Dresen filmt „Halt auf freier Strecke“ im halbdokumentarischen Stil mit nur wenigen professionellen Schauspielern, den Rest der  Besetzung stellen echte Vertreter ihrer Berufsgruppen, zum Beispiel den Arzt oder die Palliativmedizinerin. Andreas Dresen sagt selbst, er hätte nicht einmal gewusst, wie man ein Gespräch führt, in dem einem Menschen gesagt wird, dass er sterben wird. Der echte Arzt hingegen hält solche Gespräche mehrfach die Woche, und so kommt diese Szene der Wirklichkeit weit näher, als Dresen sie je hätte schreiben können.

Besetzung stellen echte Vertreter ihrer Berufsgruppen, zum Beispiel den Arzt oder die Palliativmedizinerin. Andreas Dresen sagt selbst, er hätte nicht einmal gewusst, wie man ein Gespräch führt, in dem einem Menschen gesagt wird, dass er sterben wird. Der echte Arzt hingegen hält solche Gespräche mehrfach die Woche, und so kommt diese Szene der Wirklichkeit weit näher, als Dresen sie je hätte schreiben können.

Zusätzlich werden die Dialoge in „Halt auf freier Strecke“ von den Schauspielern improvisiert, die Szenen entwickeln sich aus der Situation heraus und so ist die emotionale Wucht des Films besonders den Hauptdarstellern Milan Peschel („Tatort: Weil sie böse sind“, „Das wilde Leben“) und Steffi Kühnert („Das weiße Band“) geschuldet, die hier so realistisch ihre Gefühle zeigen, dass man sich als Zuschauer dem Gezeigten überhaupt nicht mehr entziehen kann. Doch Dresen überfordert nicht, sondern versucht das Publikum immer wieder auch auf die komischen und banalen Seiten eines Sterbens hinzuweisen, da dieser Film sonst nicht auszuhalten wäre. So fragt der 8-jährige Sohn zum Beispiel seinen Papa: „Du Papa, musst du sterben?“ Als Papa schwer schluckend bejaht, fragt der Kleine: „Bekomme ich dann dein iPhone?“

Hervorragend geschnitten und trotz 110 Minuten Sterbens nie langweilig, ist „Halt auf freier Strecke“ ein herausragender Film, der zwar in seiner Offenheit schwer zu ertragen ist, aber gleichzeitig schön und der nie die Würde der dargestellten Familie missachtet oder den  Sterbenden voyeuristisch entblößt. Durch die Normalität seiner Figuren, Frank Lange, Sabine Lange, zwei Kinder, ein frisch gekauftes Häuschen mit Garten, das noch abbezahlt werden muss und den Bekannten, die sagen: „Das wird schon wieder“, ist das Werk dem Leben der Zuschauer so nah, dass diese sich immerzu fragen, wie sie selbst in so einer Situation reagieren würden.

Sterbenden voyeuristisch entblößt. Durch die Normalität seiner Figuren, Frank Lange, Sabine Lange, zwei Kinder, ein frisch gekauftes Häuschen mit Garten, das noch abbezahlt werden muss und den Bekannten, die sagen: „Das wird schon wieder“, ist das Werk dem Leben der Zuschauer so nah, dass diese sich immerzu fragen, wie sie selbst in so einer Situation reagieren würden.

Sympathisch sind auch die Bescheidenheit und Bodenständigkeit dieses herausragenden Regisseurs: Nach dem Lob von Albert Wiederspiel, dem Leiter des Filmfests Hamburg, der lobenden Rede von Barbara Kisseler, der Hamburger Kultursenatorin, und nach der berührenden Laudatio von Joachim Gauck sagt Dresen dem Hamburger Publikum noch schnell, bevor „Halt auf freier Strecke“ beginnt: „Es ist nur ein Film, 24 Bilder die Sekunde.“ Es ist zwar nur ein Film, doch sagt er uns viel mehr über unser menschliches Dasein, als man es derzeitig von einem deutschen Film erwartet hätte in Zeiten Till-Schweigerscher Belanglosigkeiten wie „Zweiohrküken“ und „Kokowääh“. Die berührende Kernaussage von „Halt auf freier Strecke“ trifft Laudator Joachim Gauck bei der Verleihung des Douglas-Sirk-Preises auf dem Filmfest Hamburg auf den Punkt: „Ich werde sterben, aber ich bin nicht nichtig.“

Neuen Kommentar hinzufügen