|

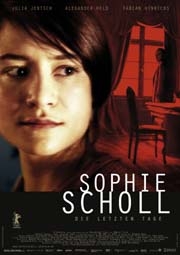

Die vom beeindruckenden "Untergang" angeführte aktuelle Welle von filmischen Aufarbeitungen der NS-Zeit in Kino und Fernsehen ist für den einen oder anderen sicher schon wieder etwas Zuviel des Guten. Aber die Häufung eines Themas an sich sollte sicher nicht Maßstab einzelner Bewertungen sein. Denn ansonsten liefe Marc Rothemunds engagierter neuer "Sophie Scholl"-Film vielleicht am ehesten Gefahr, als eine Art "Overkill" angesehen zu werden. Ist sein Werk doch nicht nur ein weiterer Beitrag zur  Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus in der Spätphase des zweiten Weltkriegs, sondern auch bereits die dritte Spielfilmversion des Schicksals der Widerstandskämpferin Scholl innerhalb von zwanzig Jahren. Was also gibt es hier zu sehen, was nicht schon Michael Verhoeven in "Die weiße Rose" oder Percy Adlon mit "Fünf letzte Tage" gezeigt haben? Insbesondere der zuletzt genannte Film trägt ja einen fast identischen Titel und lässt die Frage nach der Daseinberechtigung einer weiteren Variante fast unvermeidlich werden. Rothemund und sein Autor Breinersdorfer haben darauf eine ganz klare Antwort: Erstens sollte jede neue Generation dieses Thema für sich entdecken, und zweitens konnten die Filmemacher erstmals die originalen Vernehmungsprotokolle aus den Tagen zwischen Sophie Scholls Verhaftung und Hinrichtung für die Entwicklung ihres Drehbuchs nutzen, und so einen ganz anderen Zugang zu ihrem Thema gewinnen. Über Argument eins mag man streiten, denn auch neue Generationen sehen sich ja durchaus mal ältere Filme an. Begründung zwei aber liefert zumindest aus Filmemachersicht eine plausible Erklärung für den Reiz einer Neuinszenierung. Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus in der Spätphase des zweiten Weltkriegs, sondern auch bereits die dritte Spielfilmversion des Schicksals der Widerstandskämpferin Scholl innerhalb von zwanzig Jahren. Was also gibt es hier zu sehen, was nicht schon Michael Verhoeven in "Die weiße Rose" oder Percy Adlon mit "Fünf letzte Tage" gezeigt haben? Insbesondere der zuletzt genannte Film trägt ja einen fast identischen Titel und lässt die Frage nach der Daseinberechtigung einer weiteren Variante fast unvermeidlich werden. Rothemund und sein Autor Breinersdorfer haben darauf eine ganz klare Antwort: Erstens sollte jede neue Generation dieses Thema für sich entdecken, und zweitens konnten die Filmemacher erstmals die originalen Vernehmungsprotokolle aus den Tagen zwischen Sophie Scholls Verhaftung und Hinrichtung für die Entwicklung ihres Drehbuchs nutzen, und so einen ganz anderen Zugang zu ihrem Thema gewinnen. Über Argument eins mag man streiten, denn auch neue Generationen sehen sich ja durchaus mal ältere Filme an. Begründung zwei aber liefert zumindest aus Filmemachersicht eine plausible Erklärung für den Reiz einer Neuinszenierung.

Und was für eine Art Film macht man dann also, wenn man die Originalaufzeichnungen der Untersuchung und Verhandlung gegen die Geschwister Scholl zur Verfügung hat? Wenig überraschend liefert uns Rothemund natürlich eine Art Kammerspiel ab, ein fast den  ganzen Film beherrschendes Duell der Worte. Von der studentischen Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" bekommen wir nur ihre letzte fatale Aktion zu sehen, nämlich die Verteilung eines kritischen Flugblattes in den Räumen der Münchener Universität. Dabei werden Sophie und Hans Scholl vom Hausmeister gesehen, prompt festgenommen und dem Ermittler Robert Mohr vorgeführt. Dieser lässt sich vom unbedarften Auftreten der cleveren Sophie sogar so weit täuschen, dass er sie zuerst für unschuldig hält. Erst als weitere Beweise auftauchen erkennt Mohr, dass er für dumm verkauft wurde. Da es keinen Sinn hat weiter zu leugnen, bekennt Sophie sich schließlich zu ihrer politischen Überzeugung, dass die Nationalsozialisten das Land in den Untergang führen werden und aufgehalten werden müssen. ganzen Film beherrschendes Duell der Worte. Von der studentischen Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" bekommen wir nur ihre letzte fatale Aktion zu sehen, nämlich die Verteilung eines kritischen Flugblattes in den Räumen der Münchener Universität. Dabei werden Sophie und Hans Scholl vom Hausmeister gesehen, prompt festgenommen und dem Ermittler Robert Mohr vorgeführt. Dieser lässt sich vom unbedarften Auftreten der cleveren Sophie sogar so weit täuschen, dass er sie zuerst für unschuldig hält. Erst als weitere Beweise auftauchen erkennt Mohr, dass er für dumm verkauft wurde. Da es keinen Sinn hat weiter zu leugnen, bekennt Sophie sich schließlich zu ihrer politischen Überzeugung, dass die Nationalsozialisten das Land in den Untergang führen werden und aufgehalten werden müssen.

Aus dieser Situation entwickelt sich hier ein in der Tat sehr beeindruckendes Duell der unterschiedlichen Auffassungen von Sophie Scholl und Robert Mohr, welches den beiden Darstellern entsprechend viel Gelegenheit gibt zu glänzen. Und während die Medien sich bei der Berlinale-Präsentation des Films sicher zu Recht mit Lobeshymnen auf die Leistung von Shooting-Star Julia Jentsch ("Die fetten Jahre sind vorbei") überschlugen (die denn auch mit dem Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde), funktioniert das Ganze nur durch das äquivalente Gegenüber, sprich die Verkörperung des Ermittlers Mohr durch Alexander Held.

Mohr ist das, was man wohl als den "ganz normalen" Nazi-Mitläufer bezeichnen würde. Ein Mann, der tatsächlich glaubt, was im jeweils gültigen Gesetzbuch steht sei nicht nur das "Recht", sondern eben auch zwangsläufig richtig. Ein gehorsamer Befehlsempfänger, ohne große Ideologie oder gar Hass auf andere. Selbst Vater einer Tochter, hat er sogar Mitleid mit Sophie und will das idealistische junge Mädchen vor den drohenden Folgen ihres Handelns bewahren, indem er ihr "goldene Brücken" baut. Dass Sophie diese ausschlägt macht ihm dann zwar schwer zu schaffen, aber dann ist es eben so und er kann und wird es auch nicht ändern. Ähnlich wie bei der großen Diskussion um Bruno Ganz' Hitler-Darstellung im "Untergang" gilt es auch hier eine Gratwanderung zu meistern. Zu groß sind die Gefahr und vielleicht auch Versuchung, aus der historisch nicht vorbelegten Figur des Ermittlers Mohr eine Art heimlichen Freund und Sympathieträger zu machen. Für seine Darstellung eines zwar vielschichtigen, aber auch durch und durch zwiespältigen Charakters verdient Held dagegen außerordentlichen Respekt. Mohr ist das, was man wohl als den "ganz normalen" Nazi-Mitläufer bezeichnen würde. Ein Mann, der tatsächlich glaubt, was im jeweils gültigen Gesetzbuch steht sei nicht nur das "Recht", sondern eben auch zwangsläufig richtig. Ein gehorsamer Befehlsempfänger, ohne große Ideologie oder gar Hass auf andere. Selbst Vater einer Tochter, hat er sogar Mitleid mit Sophie und will das idealistische junge Mädchen vor den drohenden Folgen ihres Handelns bewahren, indem er ihr "goldene Brücken" baut. Dass Sophie diese ausschlägt macht ihm dann zwar schwer zu schaffen, aber dann ist es eben so und er kann und wird es auch nicht ändern. Ähnlich wie bei der großen Diskussion um Bruno Ganz' Hitler-Darstellung im "Untergang" gilt es auch hier eine Gratwanderung zu meistern. Zu groß sind die Gefahr und vielleicht auch Versuchung, aus der historisch nicht vorbelegten Figur des Ermittlers Mohr eine Art heimlichen Freund und Sympathieträger zu machen. Für seine Darstellung eines zwar vielschichtigen, aber auch durch und durch zwiespältigen Charakters verdient Held dagegen außerordentlichen Respekt.

Uns so bilden die Dialoge in Mohrs Büro auch in der Tat das Kernstück eines Films, der ansonsten weder besonders aufwändig noch auffällig inszeniert ist - der Berlinale-Regie-Preis für Marc Rothemund war da schon eine kleine Überraschung. Ein Tisch, zwei Stühle und zwei Meinungen - das ist es auch schon. Nur das bei diesem "Meinungsaustausch" eine der Beteiligten um ihr Leben kämpft. Interessant wäre aber vielleicht doch die Frage, warum sich auch  Rothemund in seinem Film wieder nahezu ausschließlich auf die Geschehnisse um Sophie Scholl konzentriert und die parallel laufende Untersuchung um ihren Bruder vernachlässigt. Geht von der jungen Frau tatsächlich eine so viel größere Faszination aus als von ihren Mitstreitern, oder ist das vielleicht selbst bei diesem heiklen Thema auch eine Frage der besseren Vermarktung? Die Frage muss erlaubt sein, denn erst in der letzten halben Stunde kommen die Mitangeklagten ins Spiel und dann ändert sich auch der Tonfall des Films, mit einer fast zu ausführlichen Schilderung des Schauprozesses unter Leitung des theatralischen "Blutrichters" Roland Freisler. Wem dessen Darstellung aber zu übertrieben und unglaubwürdig erscheint, der sei auch hier auf die historische Authentizität hingewiesen - er soll in Wahrheit noch schlimmer gewesen sein. Rothemund in seinem Film wieder nahezu ausschließlich auf die Geschehnisse um Sophie Scholl konzentriert und die parallel laufende Untersuchung um ihren Bruder vernachlässigt. Geht von der jungen Frau tatsächlich eine so viel größere Faszination aus als von ihren Mitstreitern, oder ist das vielleicht selbst bei diesem heiklen Thema auch eine Frage der besseren Vermarktung? Die Frage muss erlaubt sein, denn erst in der letzten halben Stunde kommen die Mitangeklagten ins Spiel und dann ändert sich auch der Tonfall des Films, mit einer fast zu ausführlichen Schilderung des Schauprozesses unter Leitung des theatralischen "Blutrichters" Roland Freisler. Wem dessen Darstellung aber zu übertrieben und unglaubwürdig erscheint, der sei auch hier auf die historische Authentizität hingewiesen - er soll in Wahrheit noch schlimmer gewesen sein.

So fällt dann das Fazit zur "Weißen Rose 2005" recht klar aus: Es handelt sich eindeutig um einen Schauspieler-Film, über weite Strecken sehr spannend und am Ende zweifellos bewegend. Obwohl hier letztendlich weder die reale noch die Filmgeschichte neu geschrieben werden, gab es auch keinen überzeugenden Grund, diesen Film nicht zu machen. Und zumindest zwei gute Gründe, ihn sich auch anzuschauen: Die Schauspieler Julia Jentsch und Alexander Held.

|

Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus in der Spätphase des zweiten Weltkriegs, sondern auch bereits die dritte Spielfilmversion des Schicksals der Widerstandskämpferin Scholl innerhalb von zwanzig Jahren. Was also gibt es hier zu sehen, was nicht schon Michael Verhoeven in "Die weiße Rose" oder Percy Adlon mit "Fünf letzte Tage" gezeigt haben? Insbesondere der zuletzt genannte Film trägt ja einen fast identischen Titel und lässt die Frage nach der Daseinberechtigung einer weiteren Variante fast unvermeidlich werden. Rothemund und sein Autor Breinersdorfer haben darauf eine ganz klare Antwort: Erstens sollte jede neue Generation dieses Thema für sich entdecken, und zweitens konnten die Filmemacher erstmals die originalen Vernehmungsprotokolle aus den Tagen zwischen Sophie Scholls Verhaftung und Hinrichtung für die Entwicklung ihres Drehbuchs nutzen, und so einen ganz anderen Zugang zu ihrem Thema gewinnen. Über Argument eins mag man streiten, denn auch neue Generationen sehen sich ja durchaus mal ältere Filme an. Begründung zwei aber liefert zumindest aus Filmemachersicht eine plausible Erklärung für den Reiz einer Neuinszenierung.

Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus in der Spätphase des zweiten Weltkriegs, sondern auch bereits die dritte Spielfilmversion des Schicksals der Widerstandskämpferin Scholl innerhalb von zwanzig Jahren. Was also gibt es hier zu sehen, was nicht schon Michael Verhoeven in "Die weiße Rose" oder Percy Adlon mit "Fünf letzte Tage" gezeigt haben? Insbesondere der zuletzt genannte Film trägt ja einen fast identischen Titel und lässt die Frage nach der Daseinberechtigung einer weiteren Variante fast unvermeidlich werden. Rothemund und sein Autor Breinersdorfer haben darauf eine ganz klare Antwort: Erstens sollte jede neue Generation dieses Thema für sich entdecken, und zweitens konnten die Filmemacher erstmals die originalen Vernehmungsprotokolle aus den Tagen zwischen Sophie Scholls Verhaftung und Hinrichtung für die Entwicklung ihres Drehbuchs nutzen, und so einen ganz anderen Zugang zu ihrem Thema gewinnen. Über Argument eins mag man streiten, denn auch neue Generationen sehen sich ja durchaus mal ältere Filme an. Begründung zwei aber liefert zumindest aus Filmemachersicht eine plausible Erklärung für den Reiz einer Neuinszenierung. ganzen Film beherrschendes Duell der Worte. Von der studentischen Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" bekommen wir nur ihre letzte fatale Aktion zu sehen, nämlich die Verteilung eines kritischen Flugblattes in den Räumen der Münchener Universität. Dabei werden Sophie und Hans Scholl vom Hausmeister gesehen, prompt festgenommen und dem Ermittler Robert Mohr vorgeführt. Dieser lässt sich vom unbedarften Auftreten der cleveren Sophie sogar so weit täuschen, dass er sie zuerst für unschuldig hält. Erst als weitere Beweise auftauchen erkennt Mohr, dass er für dumm verkauft wurde. Da es keinen Sinn hat weiter zu leugnen, bekennt Sophie sich schließlich zu ihrer politischen Überzeugung, dass die Nationalsozialisten das Land in den Untergang führen werden und aufgehalten werden müssen.

ganzen Film beherrschendes Duell der Worte. Von der studentischen Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" bekommen wir nur ihre letzte fatale Aktion zu sehen, nämlich die Verteilung eines kritischen Flugblattes in den Räumen der Münchener Universität. Dabei werden Sophie und Hans Scholl vom Hausmeister gesehen, prompt festgenommen und dem Ermittler Robert Mohr vorgeführt. Dieser lässt sich vom unbedarften Auftreten der cleveren Sophie sogar so weit täuschen, dass er sie zuerst für unschuldig hält. Erst als weitere Beweise auftauchen erkennt Mohr, dass er für dumm verkauft wurde. Da es keinen Sinn hat weiter zu leugnen, bekennt Sophie sich schließlich zu ihrer politischen Überzeugung, dass die Nationalsozialisten das Land in den Untergang führen werden und aufgehalten werden müssen. Mohr ist das, was man wohl als den "ganz normalen" Nazi-Mitläufer bezeichnen würde. Ein Mann, der tatsächlich glaubt, was im jeweils gültigen Gesetzbuch steht sei nicht nur das "Recht", sondern eben auch zwangsläufig richtig. Ein gehorsamer Befehlsempfänger, ohne große Ideologie oder gar Hass auf andere. Selbst Vater einer Tochter, hat er sogar Mitleid mit Sophie und will das idealistische junge Mädchen vor den drohenden Folgen ihres Handelns bewahren, indem er ihr "goldene Brücken" baut. Dass Sophie diese ausschlägt macht ihm dann zwar schwer zu schaffen, aber dann ist es eben so und er kann und wird es auch nicht ändern. Ähnlich wie bei der großen Diskussion um Bruno Ganz' Hitler-Darstellung im "Untergang" gilt es auch hier eine Gratwanderung zu meistern. Zu groß sind die Gefahr und vielleicht auch Versuchung, aus der historisch nicht vorbelegten Figur des Ermittlers Mohr eine Art heimlichen Freund und Sympathieträger zu machen. Für seine Darstellung eines zwar vielschichtigen, aber auch durch und durch zwiespältigen Charakters verdient Held dagegen außerordentlichen Respekt.

Mohr ist das, was man wohl als den "ganz normalen" Nazi-Mitläufer bezeichnen würde. Ein Mann, der tatsächlich glaubt, was im jeweils gültigen Gesetzbuch steht sei nicht nur das "Recht", sondern eben auch zwangsläufig richtig. Ein gehorsamer Befehlsempfänger, ohne große Ideologie oder gar Hass auf andere. Selbst Vater einer Tochter, hat er sogar Mitleid mit Sophie und will das idealistische junge Mädchen vor den drohenden Folgen ihres Handelns bewahren, indem er ihr "goldene Brücken" baut. Dass Sophie diese ausschlägt macht ihm dann zwar schwer zu schaffen, aber dann ist es eben so und er kann und wird es auch nicht ändern. Ähnlich wie bei der großen Diskussion um Bruno Ganz' Hitler-Darstellung im "Untergang" gilt es auch hier eine Gratwanderung zu meistern. Zu groß sind die Gefahr und vielleicht auch Versuchung, aus der historisch nicht vorbelegten Figur des Ermittlers Mohr eine Art heimlichen Freund und Sympathieträger zu machen. Für seine Darstellung eines zwar vielschichtigen, aber auch durch und durch zwiespältigen Charakters verdient Held dagegen außerordentlichen Respekt. Rothemund in seinem Film wieder nahezu ausschließlich auf die Geschehnisse um Sophie Scholl konzentriert und die parallel laufende Untersuchung um ihren Bruder vernachlässigt. Geht von der jungen Frau tatsächlich eine so viel größere Faszination aus als von ihren Mitstreitern, oder ist das vielleicht selbst bei diesem heiklen Thema auch eine Frage der besseren Vermarktung? Die Frage muss erlaubt sein, denn erst in der letzten halben Stunde kommen die Mitangeklagten ins Spiel und dann ändert sich auch der Tonfall des Films, mit einer fast zu ausführlichen Schilderung des Schauprozesses unter Leitung des theatralischen "Blutrichters" Roland Freisler. Wem dessen Darstellung aber zu übertrieben und unglaubwürdig erscheint, der sei auch hier auf die historische Authentizität hingewiesen - er soll in Wahrheit noch schlimmer gewesen sein.

Rothemund in seinem Film wieder nahezu ausschließlich auf die Geschehnisse um Sophie Scholl konzentriert und die parallel laufende Untersuchung um ihren Bruder vernachlässigt. Geht von der jungen Frau tatsächlich eine so viel größere Faszination aus als von ihren Mitstreitern, oder ist das vielleicht selbst bei diesem heiklen Thema auch eine Frage der besseren Vermarktung? Die Frage muss erlaubt sein, denn erst in der letzten halben Stunde kommen die Mitangeklagten ins Spiel und dann ändert sich auch der Tonfall des Films, mit einer fast zu ausführlichen Schilderung des Schauprozesses unter Leitung des theatralischen "Blutrichters" Roland Freisler. Wem dessen Darstellung aber zu übertrieben und unglaubwürdig erscheint, der sei auch hier auf die historische Authentizität hingewiesen - er soll in Wahrheit noch schlimmer gewesen sein.

Neuen Kommentar hinzufügen