Eine der Grundregeln für Drehbuchautoren besagt, dass die Hauptfigur möglichst eine Veränderung durchlaufen und am Ende des Filmes irgendetwas Wichtiges für sich mitnehmen und lernen sollte. Einer der wohl dramatischsten Auslöser für solch einen Erkenntnisgewinn ist die Diagnose einer unheilbaren Krankheit und damit die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. So haben im Kino in Filmen wie “Sieben Leben“, “50/50 - Freunde fürs (Über)Leben“, “Das Beste kommt zum Schluss“ oder “Knockin' on Heaven's Door“ schon viele Figuren angesichts eines derartigen Schicksalsschlages ihr Leben neu bewertet und ordentlich umgekrempelt. Auch die japanische Regielegende Akira Kurosawa hat das Thema bereits 1952 in “Einmal wirklich leben“ (Originaltitel: “Ikiru“) aufgegriffen und genau dieser Film dient nun als Vorlage für eine britische Neuinterpretation. Leider kann diese aber, trotz einem ordentlich aufspielenden und dafür Oscar-nominierten Hauptdarsteller, den nur allzu vertraut wirkenden Storybeats keinen eigenen und vor allem interessanten und frischen Anstrich verpassen.

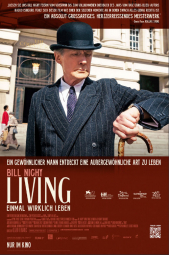

In den 1950er Jahren wird in London der sich stets ruhig und korrekt (mit anderen Worten langweilig) verhaltende Bauamtsleiter Rodney Williams (Bill Nighy, “Best Exotic Marigold Hotel“, “Pride“) mit der Diagnose Krebs und der Aussicht auf nur noch wenige verbleibende Lebensmonate konfrontiert. Rodney erkennt, dass sein eintöniger Behördenjob ihm jahrelang nie wirklich Erfüllung gebracht hat und entscheidet sich erst einmal für eine kleine Auszeit. Das wiederum verwundert Rodneys Arbeitskollegen Peter (Alex Sharp) und Margaret (Aimee Lou Wood), die genauso wie dessen eigener Sohn nichts von Rodneys Krankheit wissen. Als Margaret ihren Chef eines Tages dann zufällig auf der Straße trifft, hat sie noch keine Ahnung, dass dieser bisher so steife Zeitgenosse sich ihr schon bald von einer ganz neuen Seite zeigen wird.

Die Geschichte von “Living – Einmal wirklich leben“ klingt nicht nur unglaublich vertraut, sie bleibt es den ganzen Film über auch. Nachdem Rodney die Diagnose erst einmal dazu “nutzt“, um die wilde Seite des Lebens zu testen, besinnt er sich dann darauf seine letzten Monate für die kleinen und guten Dinge zu verwenden. Das ist natürlich genauso sympathisch wie löblich, hat man aber auch schon sehr oft gesehen. Es braucht also kreative Ideen, eine ordentliche Portion Schwung oder zumindest faszinierende Figuren, um mit dieser Story heutzutage wirklich ein Publikum richtig mitzunehmen.

Leider ist im fertigen Film davon nur wenig zu spüren. In wirklich sehr gemächlichem Tempo werden hier vorhersehbare Handlungselemente ziemlich konservativ und über weite Strecken auch eher unemotional abgehandelt. Das passt zwar gut zur kaltherzigen und verkrusteten Behörde in der Rodney arbeitet, sollte sich aber trotzdem nicht auch noch auf die Inszenierung und Spannungskurve des Drehbuchs übertragen. So möchte man hier mehrmals die langsamen Mühlen des Behördensystems persiflieren (Asterix-Fans werden sich an Passierschein A38 erinnert fühlen), macht das selbst aber so behäbig und lustlos, dass es einem nur ein ganz kleines Lächeln abringt.

Wirklich interessante und neue Facetten gewinnt der Film leider dem inneren Wandel von Rodney dann auch nicht ab, wobei auch die eher distanziert und monoton wirkenden Nebenfiguren die Sache nicht gerade leichter machen. Dazu kommt noch die schlechte Angewohnheit des Drehbuchs, Figuren immer wieder viel zu offensichtliche Sachen noch einmal aussprechen zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Szene, in der mehrere von Rodneys Arbeitskollegen dessen neues Verhalten beschreiben, welches uns gleichzeitig aber dann genau so noch einmal optisch präsentiert wird.

So bremst der Film seine sowieso eher dünne und vorhersehbare Story immer wieder selbst aus – und das bei einer sowieso schon eher gemächlichen Grundgeschwindigkeit. Dabei hat man sich für die Neuinterpretation der Drehbuchvorlage mit Kazuo Ishiguro einen echten Nobelpreisgewinner für Literatur sichern können. Dieser scheint aber gerade das im Medium Film so wichtige „Show, don't tell“ nicht wirklich verinnerlicht zu haben. So ist alleine der wirklich einfühlsam aufspielende Bill Nighy ein wirklicher Hingucker. Sein gefühlvolles Porträt eines Mannes, der ganz langsam die Monotonie des eigenen Lebens durchbricht, hat dann auch zurecht eine Oscar-Nominierung für den besten Hauptdarsteller ergattern können. Doch irgendwie hat man das Gefühl, dass ihm hier einfach ein spannendes Gegengewicht fehlt. Das versucht man zwar mit der Rolle der eher lockeren Margaret zu etablieren, aber deren Figur kommt auch viel zu introvertiert daher, um dem Film mehr Energie zu verleihen oder für wirkliche Chemie zwischen ihr und unserem Hauptdarsteller zu sorgen.

Am Ende bietet “Living – Einmal wirklich leben“ einfach viel zu wenig interessante Ansätze, um aus seiner zwar netten aber eben viel zu berechenbaren Story wirkliche größere Emotionen oder zumindest irgendetwas Neues herauszuholen. Und da hilft es dann auch nicht, dass in manchen Szenen die Musik sehr aufdringlich genau diese nur bedingt vorhandenen Emotionen einfordert. Zumindest gelingt dem Film ein nettes Schlussbild und man muss natürlich schon ein großer Unmensch sein, um nicht zumindest ein bisschen vom Schicksal Rodneys berührt zu werden. Über weite Strecken ist dies aber ein Film, der lediglich dank Bill Nighy hin und wieder aus seiner Mittelmäßigkeit ausbrechen kann. Aber um einen heutzutage ja nicht mehr ganz so günstigen Kinobesuch wirklich zu rechtfertigen ist das dann doch ehrlich gesagt etwas wenig.

Neuen Kommentar hinzufügen