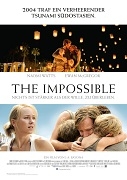

In diesem Film geht es um Wucht. Die Wucht, mit der eine Flutwelle alles niedermäht, was ihr im Weg steht. Die Wucht, mit der Körper von dieser Welle fortgetragen werden. Die Wucht, mit der die plötzliche Erkenntnis, was gerade geschen ist, über die Opfer hineinbricht. Die Wucht eines unerschütterlichen Glaubens, dass dort draußen die geliebten Menschen noch am Leben sind und gefunden werden können. Und letztlich auch die emotionale und inszenatorische Wucht des Kinos, die Juan Antonio Bayona hier zelebriert. Denn Wucht hat sie, die Welle, die das fröhliche Ferientreiben einer fünfköpfigen Familie – Vater Henry (Ewan McGregor), Mutter Maria (Naomi Watts) und die drei Kinder Lucas (Tom Holland), Thomas (Samuel Joslin) und Simon (Oaklee Pendergast) – in ihrem Hotel in Thailand jäh unterbricht und die Familienmitglieder auf eine fast unmögliche Suche nacheinander (und nach einem Weg zu überleben) schickt.

In diesem Film geht es um Wucht. Die Wucht, mit der eine Flutwelle alles niedermäht, was ihr im Weg steht. Die Wucht, mit der Körper von dieser Welle fortgetragen werden. Die Wucht, mit der die plötzliche Erkenntnis, was gerade geschen ist, über die Opfer hineinbricht. Die Wucht eines unerschütterlichen Glaubens, dass dort draußen die geliebten Menschen noch am Leben sind und gefunden werden können. Und letztlich auch die emotionale und inszenatorische Wucht des Kinos, die Juan Antonio Bayona hier zelebriert. Denn Wucht hat sie, die Welle, die das fröhliche Ferientreiben einer fünfköpfigen Familie – Vater Henry (Ewan McGregor), Mutter Maria (Naomi Watts) und die drei Kinder Lucas (Tom Holland), Thomas (Samuel Joslin) und Simon (Oaklee Pendergast) – in ihrem Hotel in Thailand jäh unterbricht und die Familienmitglieder auf eine fast unmögliche Suche nacheinander (und nach einem Weg zu überleben) schickt.

Die Ausmaße von den Katastrophen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben – der 11. September 2001 etwa oder eben der 26. Dezember 2004 – sind so gewaltig, dass sie quasi sofort in die Irrealität überführt werden. Ganz so, als könne unser Gehirn die Tragweite dieser Momente kaum fassen, so denkt man bei den Bildern von den fallenden Türmen oder der riesigen Flutwelle in Südostasien sofort, dass das Ganze doch eigentlich sehr wie ein Katastrophenfilm aussieht und ob nicht jetzt mal Bruce Willis oder Will Smith durchs Bild rennen könnten, um sich an die Rettung der Welt zu machen. Als Paul Greengrass 2006 den exzellenten „United 93“ machte, hieß es vielerorts nicht nur „zu früh“, sondern es wurde auch wieder mal die Grundsatzdebatte losgetreten, ob man Filme, die sich solcher realen Ereignisse annehmen, überhaupt machen sollte und darf, und mit welchem Abstand zum Ereignis und mit welcher Perspektive. Und auch wenn bei den meisten Westeuropäern die Reaktionen auf die Tsunami-Katatsrophe wohl etwas milder ausfallen als bei den Terroranschlägen im September 2001, so werden auch hier sich wieder Leute fragen: Muss das sein? Das Leiden der Flutopfer als Unterhaltung darstellen? Darf man das überhaupt? Sollte man das zeigen und zeigen wollen?

Zu dem kommt, wie immer bei „basierend auf einer wahren Geschichte“ (und „The Impossible“ betont dies noch, in dem der Satz langsam ausgeblendet wird, die Worte „wahre Geschichte“ aber gesondert stehen bleiben) das Abweichen von Fakten. Denn um den Film mit Hollywoodstars zu füllen wurde aus der im Realfall fünfköpfigen und relativ dunkelhäutigen spanischen Familie mal eben eine fast schon erschreckend weiße britische Expatriotenfamilie. Das kann man jetzt ganz schrecklich finden, wie es wieder mal ein "weiß waschen" und für den Mainstream umschreiben gibt, nur "typisch Hollywood!", das darf man in diesem Fall eben nicht sagen. Denn „The Impossible“ ist ein Independentfilm aus Spanien, von einem Spanier. Womit das Totschlagargument, Hollywood würde sich immer alles schön umschreiben, wie es gefällt, um ein Massenpublikum anzusprechen, nicht mehr zieht, zumal die wirkliche Maria am Drehbuch beteiligt war. Um sein (immer noch arg limitiertes) Budget zu bekommen, entschied sich Juan Antonio Bayona für internationale Stars und englische Sprache und zumindest das Ergebnis gibt ihm Recht.

Und nicht zu vergessen: diese Änderung ermöglicht es ihm, mit Ewan McGregor und besonders Naomi Watts zwei Stars in den Mittelpunkt zu rücken, die absolut selbstlos agieren und ohne die „The Impossible“ vermutlich nicht annähernd so gut und intensiv geworden wäre. Gerade die völlig zurecht für einen Oscar nominierte Watts, die die erste Hälfte des Films trägt, ist wie immer absolut fabulös. Ihr werden diverse Strapazen und der unvermeidliche Mut zum Unglamourösen zugemutet, aber Watts hat ja schon in Filmen wie „21 Gramm“ oder „Funny Games (U.S.)“ bewiesen, dass sie absolut furchtlos ist. McGregor, der dann den Löwenanteil der zweiten Filmhälfte bestreitet, steht ihr nur wenig nach, die wahre Entdeckung des Films ist aber der junge Tom Holland als ältester Sohn Lucas. Alle drei Schauspielleistungen sind nicht weniger als grandios und sie alleine tragen dazu bei, dass „The Impossible“ auch abseits der imposanten Flutwellensequenz den Zuschauer in jedem Moment fesselt. Intensives, realistisches und dabei nie angeberisches Spiel wie hier gelingt auch nicht vielen Schauspielern. Und so ist ständig eine emotionale Verbindung da, ob wir nun mit Maria fortgespült werden, mit Lucas im  Krankenhaus getrennte Familien suchen oder dem verzweifelten Henry dabei zusehen, wie er versucht, Frau und Kinder wiederzufinden.

Krankenhaus getrennte Familien suchen oder dem verzweifelten Henry dabei zusehen, wie er versucht, Frau und Kinder wiederzufinden.

Ein wenig emotionale Manipulation ist in einem Film wie „The Impossible“ zu erwarten, aber der Film hält sich wohltuend von allzu großen Übertreibungen zurück. Klar, wenn Lucas im Krankenhaus marschiert und sein Vater nichts ahnend in unmittelbarer Nähe ist, wird natürlich die Spannung klassisch vorangetrieben. Und auch die Szenen mit Marias auf einmal verwaistem Krankenbett sind sicherlich einer etwas manipulativen emotionalen Dramatik geschuldet. Aber in Anbetracht der hysterischen und/oder kitschigen Exzesse, die es hier auch hätte geben können, hält sich der Film meistens genau in dem Maße zurück, wie es nötig und wichtig ist. Wo wir eben von Spannungsmomenten und eomotionalen Szenen gesprochen haben: Dass Regisseur Juan Antonio Bayona beides beherrscht, hat er ja mit seinem Debütfilm, der Schauermär „Das Waisenhaus“ durchaus bewiesen. Dass sich Bayona dann aber erstmal fünf Jahre Zeit gelassen hat für seinen nächsten Film und dann eben noch ein Thema attackiert, dass mit seinem Erstling erst mal gar nichts gemein hat, ist schon bemerkenswert. Immerhin: Aus der Fantasy-Grusel-Ecke, in die man ihn auch dank seiner Nähe zu Guillermo Del Toro stellen wollte, kann man Bayona getrost wieder herausholen und man darf gespannt sein, an was er seine fähigen Hände als nächstes legt. Denn mit „The Impossible“ zeigt er, dass er auch problemlos ein Massenpublikum ansprechen kann und mit den Mitteln und Spannungsmechanismen des Mainstreamkinos bestens zurecht kommt. Ohne zuviel versprechen zu wollen: Das hätte ein Spielberg auch nicht bedeutend schlechter hinbekommen.

Denn wie auch ein Spielberg in Hochform weiß Bayona, dass ein Film kein Roman ist und erzählt seine Geschichte vornehmlich mit Bildern. Und zwar  nicht nur den imposanten Szenen, in denen die Flutwelle und ihre verheerenden Auswirkungen gezeigt werden – die vielleicht intensivsten zehn Minuten, die man derzeit vor der Leinwand verbringen kann – sondern auch in den Szenen danach, in der die verletzten und sich suchenden Familienmitglieder Mut, Geschick und Durchhaltevermögen zeigen müssen, die Bayona hauptsächlich visuell umsetzt. Hier werden keine großen Reden geschwungen, stattdessen lässt Bayona die stummen, leidenden Gesichter sprechen, die verwüstete Landschaft und die kleinen Momente von Glück oder Verzweiflung. Und gegen Ende des Films werden auch nochmal kurz bittere Wahrheiten gestreift, ohne dass man jetzt den erhobenen Zeigefinger fühlen würde. So etwa, dass ein guter Versicherungsschutz, den sich viele nicht leisten können oder wollen, manchmal einen Riesenunterschied machen kann.

nicht nur den imposanten Szenen, in denen die Flutwelle und ihre verheerenden Auswirkungen gezeigt werden – die vielleicht intensivsten zehn Minuten, die man derzeit vor der Leinwand verbringen kann – sondern auch in den Szenen danach, in der die verletzten und sich suchenden Familienmitglieder Mut, Geschick und Durchhaltevermögen zeigen müssen, die Bayona hauptsächlich visuell umsetzt. Hier werden keine großen Reden geschwungen, stattdessen lässt Bayona die stummen, leidenden Gesichter sprechen, die verwüstete Landschaft und die kleinen Momente von Glück oder Verzweiflung. Und gegen Ende des Films werden auch nochmal kurz bittere Wahrheiten gestreift, ohne dass man jetzt den erhobenen Zeigefinger fühlen würde. So etwa, dass ein guter Versicherungsschutz, den sich viele nicht leisten können oder wollen, manchmal einen Riesenunterschied machen kann.

„The Impossible“ ist in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit, oder fast zumindest. Denn einen zwar emotional anrührenden, aber nicht hochgradig manipulativen Film aus so einer Extremsituation wie dieser Tsunamikatastrophe zu distillieren, das ist keine ganz einfache Aufgabe, die der Film mit Bravour meistert. Oftmals sind inspirierende Dramen, die auch noch auf wahren Begebenheiten beruhen ja nichts anderes als verlogene Tränendrüsenmanipulatoren und eine schlimmere Ungerechtigkeit hätte man der dargestellten Katastrophe und ihren Opfern auch kaum antun können. Aber mit seinem Mix aus starken Bildern, starken Darstellerleistungen und einem emotionalen, aber nicht hysterischen Erzählton schafft „The Impossible“ es, diese möglichen dramaturgischen Gefahrenstellen zu umgehen. Das ist dann zwar nicht „impossible“, aber doch ziemlich „impressive“.

Neuen Kommentar hinzufügen