|

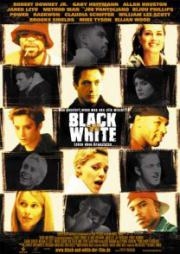

Es ist durchaus möglich, daß „Black and white“ in der Originalfassung ein halbwegs brauchbarer und in gewisser Weise authentischer Film ist. Leider habe ich die Originalversion nicht gesehen, sondern musste mich, wie jeder normale Kinozuschauer hierzulande, mit der Synchronisation plagen. Kurz gesagt: „Black and white“ gehört zu der Art Filme, die ihre Essenz verlieren, wenn man sie synchronisiert. Und wenn es dann auch noch so haarsträubend schlecht geschieht wie hier, dann verkommt ein zumindest ambitioniertes Zeitgeist-Portrait zu einem einzigen schlechten Witz. Es ist durchaus möglich, daß „Black and white“ in der Originalfassung ein halbwegs brauchbarer und in gewisser Weise authentischer Film ist. Leider habe ich die Originalversion nicht gesehen, sondern musste mich, wie jeder normale Kinozuschauer hierzulande, mit der Synchronisation plagen. Kurz gesagt: „Black and white“ gehört zu der Art Filme, die ihre Essenz verlieren, wenn man sie synchronisiert. Und wenn es dann auch noch so haarsträubend schlecht geschieht wie hier, dann verkommt ein zumindest ambitioniertes Zeitgeist-Portrait zu einem einzigen schlechten Witz.

Wobei es mit diesen Zeitgeist-Portraits schon so eine Sache ist. „Black and white“ erinnert stilistisch ein wenig an Larry Clark’s „Kids“, hat allerdings mehr Handlung, so etwas wie einen Regisseur, richtige Schauspieler, und noch weniger Relevanz. Ein weiteres Mal scheitert hier der Versuch, Motivation und Bewußtsein einer Gruppe Teenager glaubwürdig einzufangen, ganz einfach weil die Teenies in diesem Film genau so rüber kommen, wie sie eigentlich sind: fürchterlich oberflächlich. Da nun aber alle zu glauben scheinen, da wäre wesentlich mehr dahinter, wird man ewig mit quasi selbstanalytischen Bestandsaufnahmen gequält, die in etwa so viel Aussagekraft haben wie eine Folge GZSZ.

Allerdings sollte man nicht auf die Werbekampagne hereinfallen, die suggeriert, bei „Black and white“ handele es sich um einen Film über eine Clique weißer Wohlstandskids, die gerne Schwarze wären, weil sie HipHop so cool finden. Es geht auch um diese Kids, aber die meiste Zeit um eine Menge anderer Leute. Man begegnet ein paar echten HipHopern: Zum einen fiktive Musiker, die von echten Musikern gespielt werden (Power und Raekwon vom Wu Tang Clan), zum anderen auch ein paar Gastauftritte von Method Man himself. Ein junges Basketballtalent (gespielt von Knicks-Forward Allan Houston) und seine Freundin, eine Anthropologie-Doktorandin (die perfekte Rolle für Claudia Schiffer, in der Tat). Ein New Yorker Staatsanwalt und sein wenig konformistischer Sohnemann, der wiederum zu besagter Fan-Clique gehört, die von einem Dokumentarfilmer-Ehepaar (Brooke Shields und Robert Downey jr.) begleitet wird. Das ist in etwa die Personenkonstellation. Wer nach Handlung fragt, wird schwerlich eine bekommen. Man läuft sich halt ständig über den Weg, redet über Musik, Sex, Respekt, und all den anderen Scheiß. Für das einzige bißchen Handlung sorgt Ben Stiller als ein Undercover-Cop, der den Basketballer dazu bringt, ein Spiel zu türcken. Das führt zu einer Kette von Ereignissen, die unmöglich so genau vorherzusehen ist, aber für eben diesen Cop vorhersehbar gewesen sein muß, damit das überhaupt alles einen Sinn ergibt. Allerdings sollte man nicht auf die Werbekampagne hereinfallen, die suggeriert, bei „Black and white“ handele es sich um einen Film über eine Clique weißer Wohlstandskids, die gerne Schwarze wären, weil sie HipHop so cool finden. Es geht auch um diese Kids, aber die meiste Zeit um eine Menge anderer Leute. Man begegnet ein paar echten HipHopern: Zum einen fiktive Musiker, die von echten Musikern gespielt werden (Power und Raekwon vom Wu Tang Clan), zum anderen auch ein paar Gastauftritte von Method Man himself. Ein junges Basketballtalent (gespielt von Knicks-Forward Allan Houston) und seine Freundin, eine Anthropologie-Doktorandin (die perfekte Rolle für Claudia Schiffer, in der Tat). Ein New Yorker Staatsanwalt und sein wenig konformistischer Sohnemann, der wiederum zu besagter Fan-Clique gehört, die von einem Dokumentarfilmer-Ehepaar (Brooke Shields und Robert Downey jr.) begleitet wird. Das ist in etwa die Personenkonstellation. Wer nach Handlung fragt, wird schwerlich eine bekommen. Man läuft sich halt ständig über den Weg, redet über Musik, Sex, Respekt, und all den anderen Scheiß. Für das einzige bißchen Handlung sorgt Ben Stiller als ein Undercover-Cop, der den Basketballer dazu bringt, ein Spiel zu türcken. Das führt zu einer Kette von Ereignissen, die unmöglich so genau vorherzusehen ist, aber für eben diesen Cop vorhersehbar gewesen sein muß, damit das überhaupt alles einen Sinn ergibt.

Die Handlung kann man also schon mal kräftig in die Tonne treten. Leider können die größtenteils improvisierten Szenen nicht viel bis gar nichts retten. Regisseur Toback hat den Darstellern nur in etwa gesagt, wohin die Szenen gehen sollten, und sie dann einfach machen lassen. Dabei sind ein paar ganz nette Nummern raus gekommen, wenn z.B. der schwule Robert Downey jr. dem echten Mike Tyson ein paar nette Komplimente macht. Das meiste ist und bleibt aber oberflächliches Geblubber, das von der bodenlosen Übersetzung nur noch weiter ruiniert wird. Sätze wie „Hier war ne ganz chillige Atmo“ oder „Ich glaube, daß es ihnen ein Lebensgefühl vermittelt, wenn sie uns ficken“ führen zu unkontrollierten Schlägen gegen die eigene Stirn, die sich alsbald wiederholen dank der einfach unbeschreiblichen Synchronstimmen mancher Figuren: Der Charakter, den das Wu Tang-Member Raekwon verkörpert, sagt eigentlich seinen gesamten Text in Rap-Form. Das war im Original sicher mal ziemlich cool. Dummerweise wurden diese ganzen Texte eingedeutscht, mit fürchterlichen Reimen versehen, so daß der gesamte Sprachrhythmus total baden geht, und Raekwon mit einem Synchronsprecher versorgt, der sich anhört wie ein gebürtiger Franzose, der seit zehn Jahren in einer Döner-Bude lebt. Selbst Method Man kommt als eine Witzfigur rüber. Aber den absoluten Vogel schießt Mike Tyson ab: Der darf in der deutschen Fassung so reizend vor sich hin lispeln, daß man den zuständigen Synchronregisseur am liebsten auf der Stelle erschießen möchte. Die Handlung kann man also schon mal kräftig in die Tonne treten. Leider können die größtenteils improvisierten Szenen nicht viel bis gar nichts retten. Regisseur Toback hat den Darstellern nur in etwa gesagt, wohin die Szenen gehen sollten, und sie dann einfach machen lassen. Dabei sind ein paar ganz nette Nummern raus gekommen, wenn z.B. der schwule Robert Downey jr. dem echten Mike Tyson ein paar nette Komplimente macht. Das meiste ist und bleibt aber oberflächliches Geblubber, das von der bodenlosen Übersetzung nur noch weiter ruiniert wird. Sätze wie „Hier war ne ganz chillige Atmo“ oder „Ich glaube, daß es ihnen ein Lebensgefühl vermittelt, wenn sie uns ficken“ führen zu unkontrollierten Schlägen gegen die eigene Stirn, die sich alsbald wiederholen dank der einfach unbeschreiblichen Synchronstimmen mancher Figuren: Der Charakter, den das Wu Tang-Member Raekwon verkörpert, sagt eigentlich seinen gesamten Text in Rap-Form. Das war im Original sicher mal ziemlich cool. Dummerweise wurden diese ganzen Texte eingedeutscht, mit fürchterlichen Reimen versehen, so daß der gesamte Sprachrhythmus total baden geht, und Raekwon mit einem Synchronsprecher versorgt, der sich anhört wie ein gebürtiger Franzose, der seit zehn Jahren in einer Döner-Bude lebt. Selbst Method Man kommt als eine Witzfigur rüber. Aber den absoluten Vogel schießt Mike Tyson ab: Der darf in der deutschen Fassung so reizend vor sich hin lispeln, daß man den zuständigen Synchronregisseur am liebsten auf der Stelle erschießen möchte.

Eine mit jeder Menge unnötigen Jump-Cuts auf cool getrimmte Inszenierung kann nicht darüber hinweg täuschen, daß die Aussage, die dieser Film angeblich haben soll, zusammen mit jeglichem Anspruch auf Authenzität im Abfluß verschwindet. Die ach so provokativen Szenen, die in den USA angeblich für mittelschwere Skandale gesorgt haben, beschränken sich auf einen schwarz/weißen flotten Dreier in der Eröffnungsszene. Ob solch müder Einfälle kann man eigentlich nur noch lauthals gähnen. Mit öffentlichem Sex und vulgärem Vokabular lockt man schon seit langem niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Eine mit jeder Menge unnötigen Jump-Cuts auf cool getrimmte Inszenierung kann nicht darüber hinweg täuschen, daß die Aussage, die dieser Film angeblich haben soll, zusammen mit jeglichem Anspruch auf Authenzität im Abfluß verschwindet. Die ach so provokativen Szenen, die in den USA angeblich für mittelschwere Skandale gesorgt haben, beschränken sich auf einen schwarz/weißen flotten Dreier in der Eröffnungsszene. Ob solch müder Einfälle kann man eigentlich nur noch lauthals gähnen. Mit öffentlichem Sex und vulgärem Vokabular lockt man schon seit langem niemanden mehr hinterm Ofen hervor.

So ist „Black and white“ ein Film, der, ganz abgesehen von einer komplett unakzeptablen Übersetzung, in keinster Weise das leistet, was er leisten wollte, und an sich nur dadurch glänzt, daß er jede Menge berühmte Gesichter und Zeitgeist-Ikonen in Rollen presst, die absichtlich „gegen den Strich“ besetzt sind, und gerade deshalb überhaupt nicht funktionieren: Wenn man „Black and white“ sieht, dann weiß man endlich, warum Brooke Shields als Dreadlook-Straßenschickse nie zum Star geworden wäre, warum Elijah Wood besser bei Rollen bleibt, die seinem Hundeblick gerecht werden, und warum Claudia Schiffer tatsächlich viel zu blond und schön ist, um jemals eine Universität zu besuchen.

|

Es ist durchaus möglich, daß „Black and white“ in der Originalfassung ein halbwegs brauchbarer und in gewisser Weise authentischer Film ist. Leider habe ich die Originalversion nicht gesehen, sondern musste mich, wie jeder normale Kinozuschauer hierzulande, mit der Synchronisation plagen. Kurz gesagt: „Black and white“ gehört zu der Art Filme, die ihre Essenz verlieren, wenn man sie synchronisiert. Und wenn es dann auch noch so haarsträubend schlecht geschieht wie hier, dann verkommt ein zumindest ambitioniertes Zeitgeist-Portrait zu einem einzigen schlechten Witz.

Es ist durchaus möglich, daß „Black and white“ in der Originalfassung ein halbwegs brauchbarer und in gewisser Weise authentischer Film ist. Leider habe ich die Originalversion nicht gesehen, sondern musste mich, wie jeder normale Kinozuschauer hierzulande, mit der Synchronisation plagen. Kurz gesagt: „Black and white“ gehört zu der Art Filme, die ihre Essenz verlieren, wenn man sie synchronisiert. Und wenn es dann auch noch so haarsträubend schlecht geschieht wie hier, dann verkommt ein zumindest ambitioniertes Zeitgeist-Portrait zu einem einzigen schlechten Witz. Allerdings sollte man nicht auf die Werbekampagne hereinfallen, die suggeriert, bei „Black and white“ handele es sich um einen Film über eine Clique weißer Wohlstandskids, die gerne Schwarze wären, weil sie HipHop so cool finden. Es geht auch um diese Kids, aber die meiste Zeit um eine Menge anderer Leute. Man begegnet ein paar echten HipHopern: Zum einen fiktive Musiker, die von echten Musikern gespielt werden (Power und Raekwon vom Wu Tang Clan), zum anderen auch ein paar Gastauftritte von Method Man himself. Ein junges Basketballtalent (gespielt von Knicks-Forward Allan Houston) und seine Freundin, eine Anthropologie-Doktorandin (die perfekte Rolle für Claudia Schiffer, in der Tat). Ein New Yorker Staatsanwalt und sein wenig konformistischer Sohnemann, der wiederum zu besagter Fan-Clique gehört, die von einem Dokumentarfilmer-Ehepaar (Brooke Shields und Robert Downey jr.) begleitet wird. Das ist in etwa die Personenkonstellation. Wer nach Handlung fragt, wird schwerlich eine bekommen. Man läuft sich halt ständig über den Weg, redet über Musik, Sex, Respekt, und all den anderen Scheiß. Für das einzige bißchen Handlung sorgt Ben Stiller als ein Undercover-Cop, der den Basketballer dazu bringt, ein Spiel zu türcken. Das führt zu einer Kette von Ereignissen, die unmöglich so genau vorherzusehen ist, aber für eben diesen Cop vorhersehbar gewesen sein muß, damit das überhaupt alles einen Sinn ergibt.

Allerdings sollte man nicht auf die Werbekampagne hereinfallen, die suggeriert, bei „Black and white“ handele es sich um einen Film über eine Clique weißer Wohlstandskids, die gerne Schwarze wären, weil sie HipHop so cool finden. Es geht auch um diese Kids, aber die meiste Zeit um eine Menge anderer Leute. Man begegnet ein paar echten HipHopern: Zum einen fiktive Musiker, die von echten Musikern gespielt werden (Power und Raekwon vom Wu Tang Clan), zum anderen auch ein paar Gastauftritte von Method Man himself. Ein junges Basketballtalent (gespielt von Knicks-Forward Allan Houston) und seine Freundin, eine Anthropologie-Doktorandin (die perfekte Rolle für Claudia Schiffer, in der Tat). Ein New Yorker Staatsanwalt und sein wenig konformistischer Sohnemann, der wiederum zu besagter Fan-Clique gehört, die von einem Dokumentarfilmer-Ehepaar (Brooke Shields und Robert Downey jr.) begleitet wird. Das ist in etwa die Personenkonstellation. Wer nach Handlung fragt, wird schwerlich eine bekommen. Man läuft sich halt ständig über den Weg, redet über Musik, Sex, Respekt, und all den anderen Scheiß. Für das einzige bißchen Handlung sorgt Ben Stiller als ein Undercover-Cop, der den Basketballer dazu bringt, ein Spiel zu türcken. Das führt zu einer Kette von Ereignissen, die unmöglich so genau vorherzusehen ist, aber für eben diesen Cop vorhersehbar gewesen sein muß, damit das überhaupt alles einen Sinn ergibt. Die Handlung kann man also schon mal kräftig in die Tonne treten. Leider können die größtenteils improvisierten Szenen nicht viel bis gar nichts retten. Regisseur Toback hat den Darstellern nur in etwa gesagt, wohin die Szenen gehen sollten, und sie dann einfach machen lassen. Dabei sind ein paar ganz nette Nummern raus gekommen, wenn z.B. der schwule Robert Downey jr. dem echten Mike Tyson ein paar nette Komplimente macht. Das meiste ist und bleibt aber oberflächliches Geblubber, das von der bodenlosen Übersetzung nur noch weiter ruiniert wird. Sätze wie „Hier war ne ganz chillige Atmo“ oder „Ich glaube, daß es ihnen ein Lebensgefühl vermittelt, wenn sie uns ficken“ führen zu unkontrollierten Schlägen gegen die eigene Stirn, die sich alsbald wiederholen dank der einfach unbeschreiblichen Synchronstimmen mancher Figuren: Der Charakter, den das Wu Tang-Member Raekwon verkörpert, sagt eigentlich seinen gesamten Text in Rap-Form. Das war im Original sicher mal ziemlich cool. Dummerweise wurden diese ganzen Texte eingedeutscht, mit fürchterlichen Reimen versehen, so daß der gesamte Sprachrhythmus total baden geht, und Raekwon mit einem Synchronsprecher versorgt, der sich anhört wie ein gebürtiger Franzose, der seit zehn Jahren in einer Döner-Bude lebt. Selbst Method Man kommt als eine Witzfigur rüber. Aber den absoluten Vogel schießt Mike Tyson ab: Der darf in der deutschen Fassung so reizend vor sich hin lispeln, daß man den zuständigen Synchronregisseur am liebsten auf der Stelle erschießen möchte.

Die Handlung kann man also schon mal kräftig in die Tonne treten. Leider können die größtenteils improvisierten Szenen nicht viel bis gar nichts retten. Regisseur Toback hat den Darstellern nur in etwa gesagt, wohin die Szenen gehen sollten, und sie dann einfach machen lassen. Dabei sind ein paar ganz nette Nummern raus gekommen, wenn z.B. der schwule Robert Downey jr. dem echten Mike Tyson ein paar nette Komplimente macht. Das meiste ist und bleibt aber oberflächliches Geblubber, das von der bodenlosen Übersetzung nur noch weiter ruiniert wird. Sätze wie „Hier war ne ganz chillige Atmo“ oder „Ich glaube, daß es ihnen ein Lebensgefühl vermittelt, wenn sie uns ficken“ führen zu unkontrollierten Schlägen gegen die eigene Stirn, die sich alsbald wiederholen dank der einfach unbeschreiblichen Synchronstimmen mancher Figuren: Der Charakter, den das Wu Tang-Member Raekwon verkörpert, sagt eigentlich seinen gesamten Text in Rap-Form. Das war im Original sicher mal ziemlich cool. Dummerweise wurden diese ganzen Texte eingedeutscht, mit fürchterlichen Reimen versehen, so daß der gesamte Sprachrhythmus total baden geht, und Raekwon mit einem Synchronsprecher versorgt, der sich anhört wie ein gebürtiger Franzose, der seit zehn Jahren in einer Döner-Bude lebt. Selbst Method Man kommt als eine Witzfigur rüber. Aber den absoluten Vogel schießt Mike Tyson ab: Der darf in der deutschen Fassung so reizend vor sich hin lispeln, daß man den zuständigen Synchronregisseur am liebsten auf der Stelle erschießen möchte. Eine mit jeder Menge unnötigen Jump-Cuts auf cool getrimmte Inszenierung kann nicht darüber hinweg täuschen, daß die Aussage, die dieser Film angeblich haben soll, zusammen mit jeglichem Anspruch auf Authenzität im Abfluß verschwindet. Die ach so provokativen Szenen, die in den USA angeblich für mittelschwere Skandale gesorgt haben, beschränken sich auf einen schwarz/weißen flotten Dreier in der Eröffnungsszene. Ob solch müder Einfälle kann man eigentlich nur noch lauthals gähnen. Mit öffentlichem Sex und vulgärem Vokabular lockt man schon seit langem niemanden mehr hinterm Ofen hervor.

Eine mit jeder Menge unnötigen Jump-Cuts auf cool getrimmte Inszenierung kann nicht darüber hinweg täuschen, daß die Aussage, die dieser Film angeblich haben soll, zusammen mit jeglichem Anspruch auf Authenzität im Abfluß verschwindet. Die ach so provokativen Szenen, die in den USA angeblich für mittelschwere Skandale gesorgt haben, beschränken sich auf einen schwarz/weißen flotten Dreier in der Eröffnungsszene. Ob solch müder Einfälle kann man eigentlich nur noch lauthals gähnen. Mit öffentlichem Sex und vulgärem Vokabular lockt man schon seit langem niemanden mehr hinterm Ofen hervor.

Neuen Kommentar hinzufügen