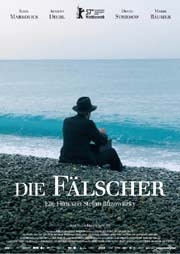

Der Anfang und das Ende von Stefan Ruzowitzkys

neuem Film "Die Fälscher" passen eigentlich gar nicht

in die ernste Geschichte, die er erzählt. Das Bild schimmert

bläulich, die Kamera zeigt in langsamen, fast schon poetischen

Schwenks Aufnahmen vom Meer. Ein Mann wandelt durch ein Casino.

Langsam aber zielstrebig, vorsichtig und doch  irgendwie

sicher. Eine melancholische Mundharmonikamusik begleitet seinen

Schritt, und am Ende, wenn die Kamera den gleichen Mann allein m

Strand in seinem Schlapphut und dunklen eleganten Anzug von hinten

zeigt, ertönt diese traurige Melodie nochmal.

irgendwie

sicher. Eine melancholische Mundharmonikamusik begleitet seinen

Schritt, und am Ende, wenn die Kamera den gleichen Mann allein m

Strand in seinem Schlapphut und dunklen eleganten Anzug von hinten

zeigt, ertönt diese traurige Melodie nochmal.

Der Mann mit dem markanten Gesicht ist Salomon Sorowitsch (Karl

Markovics), und man kann relativ schnell erkennen, dass dieser Mann

ein ganz cleverer Bursche ist. Sorowitsch war vor dem Zweiten Weltkrieg

ein bekannter und von den Behörden gesuchter Geldfälscher.

Nach der Machtergreifung der Nazis und mitten im Krieg wird Sorowitsch

von SS-Offizier Friedrich Herzog (Devid Striesow) gefasst. Sorowitsch

nimmt es erstaunlicherweise sehr gelassen. Schließlich ist

er ein Mensch, der das Leben als Glücksspiel ansieht. Man gewinnt

oder verliert, was anderes gibt es in seinem Weltbild nicht. Als

Jude wird Sorowitsch deportiert und kommt über Umwege von Auschwitz

nach Sachsenhausen. Im KZ gibt es ein Wiedersehen mit Offizier Herzog,

der hier die Aufsicht über eine ganz besondere Gruppe von Häftlingen

hat. Die sollen nämlich abgeschirmt von allen weiteren KZ-Insassen

für die Nazis Geld fälschen. Zunächst britische Pfund

und schließlich auch den als fälschungsresistent geltenden

amerikanischen Dollar. Der talentierte Sorowitsch wird zum Leiter

der Mission ernannt.

Was

sich hier zunächst wie ein abstruser und vor allem schlechter

Witz anhört, beruht auf wahren Begebenheiten. Um genau zu sein

auf den Erinnerungen von Adolf Burger, die er in seinem Buch "Des

Teufels Werkstatt" veröffentlichte. Das Buch schildert

die unfassbaren Tatsachen rund um das "Unternehmen Bernhard",

gerade jene Geldfälscheraktion der Nazis, für die sie

gut ausgebildete jüdische Drucker benutzten. Ziel der Aktion

war zunächst die Überschwemmung und Destabilisierung der

alliierten Geldwirtschaft. Aber mit dem Verkauf der gefälschten

Geldnoten sollte auch die Kriegskasse aufgestockt werden. Die Häftlinge,

die in der Fälscherwerkstatt arbeiteten, waren von den anderen

völlig abgeschottet und genossen große Freiheiten. Sie

hatten mehr Essen und Trinken, bessere Schlaf- und Waschbedingungen

und auch Freizeit, in der sie zum Beispiel Tischtennis spielen konnten.

Und genau das macht den Reiz des Films aus. Man reibt sich verwundert

die Augen, wenn man den Tagesablauf bei den Fälschern betrachtet.

Sie tragen keine übliche KZ-Kleidung und haben genügend

Zigaretten. Doch alle wissen, dass diese Situation klar terminiert

ist. Wenn sie es schaffen alles zu fälschen, dann sind sie

für die Nazis nicht mehr von Nutzen. Sie waren, wie Adolf Berger

es treffend formuliert hat, Tote auf Urlaub.

Was

sich hier zunächst wie ein abstruser und vor allem schlechter

Witz anhört, beruht auf wahren Begebenheiten. Um genau zu sein

auf den Erinnerungen von Adolf Burger, die er in seinem Buch "Des

Teufels Werkstatt" veröffentlichte. Das Buch schildert

die unfassbaren Tatsachen rund um das "Unternehmen Bernhard",

gerade jene Geldfälscheraktion der Nazis, für die sie

gut ausgebildete jüdische Drucker benutzten. Ziel der Aktion

war zunächst die Überschwemmung und Destabilisierung der

alliierten Geldwirtschaft. Aber mit dem Verkauf der gefälschten

Geldnoten sollte auch die Kriegskasse aufgestockt werden. Die Häftlinge,

die in der Fälscherwerkstatt arbeiteten, waren von den anderen

völlig abgeschottet und genossen große Freiheiten. Sie

hatten mehr Essen und Trinken, bessere Schlaf- und Waschbedingungen

und auch Freizeit, in der sie zum Beispiel Tischtennis spielen konnten.

Und genau das macht den Reiz des Films aus. Man reibt sich verwundert

die Augen, wenn man den Tagesablauf bei den Fälschern betrachtet.

Sie tragen keine übliche KZ-Kleidung und haben genügend

Zigaretten. Doch alle wissen, dass diese Situation klar terminiert

ist. Wenn sie es schaffen alles zu fälschen, dann sind sie

für die Nazis nicht mehr von Nutzen. Sie waren, wie Adolf Berger

es treffend formuliert hat, Tote auf Urlaub.

Ruzowitzky stellt zwei Konflikte in den Vordergrund seiner Geschichte.

Da wäre die Konstellation Sorowitsch und Friedrich Herzog.

Seltsamerweise scheint diese beiden grundverschiedenen Personen

doch etwas zu verbinden. Herzog ist fasziniert von Sorowitschs

Talent und weiß von seinen Fähigkeiten, Sorowitsch wiederum

tut diese Anerkennung seiner Arbeit unheimlich gut.  Er

scheint die Umstände zu vergessen, in denen

er lebt, und konzentriert sich mit seiner ihm so eigenen Ruhe einzig

und allein auf die Aufgabe, den Dollar zu fälschen. Er macht

es nicht für die Nazis, Sorowitsch ist ein egoistischer Mensch,

er macht dies nur für sich: Die scheinbar unmögliche Aufgabe

packt ihn bei seinem Ehrgeiz. Jeder ist sich selbst der Nächste.

Er

scheint die Umstände zu vergessen, in denen

er lebt, und konzentriert sich mit seiner ihm so eigenen Ruhe einzig

und allein auf die Aufgabe, den Dollar zu fälschen. Er macht

es nicht für die Nazis, Sorowitsch ist ein egoistischer Mensch,

er macht dies nur für sich: Die scheinbar unmögliche Aufgabe

packt ihn bei seinem Ehrgeiz. Jeder ist sich selbst der Nächste.

Doch der egoistische Ehrgeiz bringt ihn im KZ nicht weit. Sehr bald

kommt es zu einem sehr intensiven Konflikt zwischen ihm und einigen

Mitarbeitern. Die wollen den Prozess des Fälschens so lange

wie möglich herauszögern, um ihr eigenes Leben zu retten.

Aber wenn eine Sabotage - wie sie Adolf Burger (August Diehl) präferiert

- auffliegen sollte, wäre dies gleichzusetzen mit dem sofortigen

Tod von allen. Ein Dilemma, dass sich immer wieder in riskanten

Aktionen und auch hitzigen Streitigkeiten widerspiegelt.

Man könnte Stefan Ruzowitzky vorwerfen, dass er oft mit den

gängigen Holocaust-Spielfilm-Klischees arbeitet, aber das ist

zum einen nicht wesentlich und ist zum anderen aufgrund des heiklen

Themas verständlich. Es wäre sicherlich ein sehr mutiger

Schritt gewesen, diese Geschichte als eine Art Schlitzohr-Film anzulegen,

also über einen Mann zu erzählen, der auf seine Weise

das Leben meistert und immer wieder gewinnt, auch während des

Zweiten Weltkrieges. Diese Konsequenz fehlt zwar, aber einige gelungene

Elemente davon finden sich dennoch.

Karl Markovics ist einfach grandios in seiner Rolle, und selbst

die Antipode Devid Striesow (man wird ihn dieses Jahr noch in Christian

Petzolds neuem Film "Yella" an der Seite von Nina Hoss

sehen können) kann als Nazi-Offizier überzeugen. Die weiteren

Nebendarsteller von August Diehl ("23") über Sebastian

Urzendowsky ("Ping Pong")

bis hin zu Andreas Schmidt ("Sommer

vorm Balkon") spielen ebenfalls überzeugend und richtig

gut. Dem österreichischen Regisseur gelingt es immer  wieder

mit rein filmischen Mitteln, die Angst der Fälscher zu inszenieren.

Wenn zum Beispiel hinter dem abgeschirmten Teil der Baracken, die

zur Operation Bernhard gehörten, eines ruhigen Abends eine

Exekution nur zu hören ist und eine Kugel zufällig den

Zaun durchbohrt, dann wird allen wieder klar, dass dieser "goldene

Käfig" in dem sie leben müssen, an einem seidenen

Faden hängt und dass auf der anderen Seite des Zauns andere

Zustände herrschen.

wieder

mit rein filmischen Mitteln, die Angst der Fälscher zu inszenieren.

Wenn zum Beispiel hinter dem abgeschirmten Teil der Baracken, die

zur Operation Bernhard gehörten, eines ruhigen Abends eine

Exekution nur zu hören ist und eine Kugel zufällig den

Zaun durchbohrt, dann wird allen wieder klar, dass dieser "goldene

Käfig" in dem sie leben müssen, an einem seidenen

Faden hängt und dass auf der anderen Seite des Zauns andere

Zustände herrschen.

Der Film hält so gekonnt den Spagat zwischen Komödie,

Holocaustdrama und dem Fälscherplot. In dieser Hinsicht ist

das Projekt gelungen. Mit einem wirklich herausragenden Hauptdarsteller

führt uns Ruzowitzky eine besonders perfide Operation der Nazis

erstmals vor Augen oder ruft sie wieder in Erinnerung. In Kombination

mit dem aufrüttelnden Buch von Adolf Bauer schafft der Film

eine historische Aufklärung, wie man sie sich nur wünschen

kann.

Aber wie kann man das Gefühl, die emotionale Regung der Überlebenden

der "Operation Bernhard" auf die große Leinwand

bannen? Vielleicht so, wie es dieser Salomon Sorowitsch im Casino

am Ende des Films in Monte Carlo macht. Er setzt beim Roulette viel

Geld und verliert. Dann sieht man für einen Bruchteil, wirklich

nur für einen Bruchteil einer Sekunde in Karl Markovics' Gesicht

etwas, das man wohl nur mit enormer Erleichterung beschreiben kann.

Neuen Kommentar hinzufügen