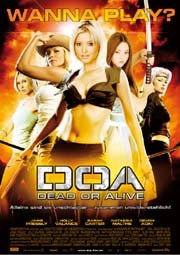

In den letzten Jahren hat eine Flut an unsagbar schlechten Videospielverfilmungen ihren Weg in die deutschen Kinos gefunden. Wütende Konsoleros verfluchten die dafür Verantwortlichen und wünschten sie in die Daddelhölle, wo sie bis in alle Ewigkeit zum Eyetoy spielen verdammt sein  sollten. Nach Katastrophen wie "BloodRayne" und "House Of The Dead" verdient die Spielewelt kein weiteres Machwerk dieser Art. Die Gamer mussten schon genug leiden. Die Veröffentlichung von "DOA: Dead Or Alive" scheint ein erster Versuch der Wiedergutmachung, schließlich hat dieser Haudraufactionfilm den bisherigen Enttäuschungen etwas voraus: einen Laufsteg voll attraktiver Frauen, die ebenso talentiert im Kämpfen wie im Bikini tragen sind. Für pubertierende Zocker durchaus ein Grund, mehr mit sich selbst anstatt mit ihrer Konsole zu spielen.

sollten. Nach Katastrophen wie "BloodRayne" und "House Of The Dead" verdient die Spielewelt kein weiteres Machwerk dieser Art. Die Gamer mussten schon genug leiden. Die Veröffentlichung von "DOA: Dead Or Alive" scheint ein erster Versuch der Wiedergutmachung, schließlich hat dieser Haudraufactionfilm den bisherigen Enttäuschungen etwas voraus: einen Laufsteg voll attraktiver Frauen, die ebenso talentiert im Kämpfen wie im Bikini tragen sind. Für pubertierende Zocker durchaus ein Grund, mehr mit sich selbst anstatt mit ihrer Konsole zu spielen.

"Dead Or Alive" ist nicht nur der Name dieses Films, sondern auch ein Turnier für Kampfkünstler, das auf einer idyllischen Insel ausgetragen wird. Die besten Kämpfer der Welt treffen sich, um den Allerbesten unter ihnen auszumachen. Darunter sind auch die Diebin Christie (Holly Valance), Wrestlerin Tina (Jaime Pressly), Ninja-Prinzessin Kasumi (Devon Aoki) und Helena (Sarah Carter), die neben den 10 Millionen Dollar Prämie noch andere Gründe haben, bei den Wettkämpfen teilzunehmen. Christie möchte einen Tresor leer räumen, Tina will der Welt beweisen, dass sie eine ernstzunehmende Kämpferin ist, und Kasumi versucht, ihren verschollenen Bruder wieder zu finden. Nach den Kämpfen müssen sie sich alle zusammenraufen, um die miesen Machenschaften des zwielichtigen Dr. Donovan (Eric Roberts) zu durchkreuzen.

"Dead Or Alive" kann getrost als das "Bloodsport" der Xbox-Generation bezeichnet werden, ein "Mortal Kombat" für die jungen Leute, denen Pokémon-Karten schon zu uncool, Poster aus dem Playboy aber noch zu heikel sind. Kein einziger Tropfen Blut wird in den zahlreichen Kampfszenen vergossen - dafür entschädigen die gewohnt schön anzusehenden Choreographien von Martial Arts-Maestro Corey Yuen, der darüber hinaus auch Regie führte. Nach seinen spektakulären Arbeiten für "The Transporter" und Jet Lis Hollywoodausflüge war er für die Inszenierung eines Films wie diesem eigentlich prädestiniert.

"Dead Or Alive" kann getrost als das "Bloodsport" der Xbox-Generation bezeichnet werden, ein "Mortal Kombat" für die jungen Leute, denen Pokémon-Karten schon zu uncool, Poster aus dem Playboy aber noch zu heikel sind. Kein einziger Tropfen Blut wird in den zahlreichen Kampfszenen vergossen - dafür entschädigen die gewohnt schön anzusehenden Choreographien von Martial Arts-Maestro Corey Yuen, der darüber hinaus auch Regie führte. Nach seinen spektakulären Arbeiten für "The Transporter" und Jet Lis Hollywoodausflüge war er für die Inszenierung eines Films wie diesem eigentlich prädestiniert.

Dabei hätte sich Yuen allerdings auf das Einmaleins des Filmemachens besinnen sollen, anstatt sich nur auf die durchaus gelungenen Prügelsequenzen zu konzentrieren. Es gibt viel Wire Fu zu bestaunen, die Umgebung wird optimal in die Kämpfe mit einbezogen und die Akrobatik ist sehr ansehnlich. Ein Film steht und fällt jedoch mit seiner Story. In "Dead Or Alive" ist sie kaum vorhanden und dient lediglich dazu, die Kämpfe einigermaßen sinnvoll zu verknüpfen. In ihrer Einfachheit gleicht sie einem Puzzle für Kleinkinder ohne annähernd dessen Dramatik zu erreichen. Da fällt dann der strunzdumme Sci-Fi-Subplot auch nicht mehr ins Gewicht.

Wo es keine interessante Geschichte gibt, braucht man auch keine guten Schauspieler für ihre Umsetzung. Oscarreife Glanzleistungen sind in "Dead Or Alive" nicht zu erwarten. Einzig Eric Roberts, Bruder von Julia, sticht aus der austauschbaren Masse heraus und zeigt einen Hauch von Talent. Der Job der weiblichen Darstellerinnen ist es, möglichst sexy auszusehen, und den erledigen sie perfekt. Das Kamerateam hat sichtlich Freude daran, den halbnackten Damen visuell Komplimente zu machen. Dies gipfelt in einem Beachvolleyball-Match, das mit einer voyeuristischen Bikini-Ästhetik gefilmt wurde, wie sie es seit "Baywatch" nicht mehr gegeben hat. Auch die dämlichen Dialoge erinnern stark an die berühmte Hasselhoff-Serie.

Wo es keine interessante Geschichte gibt, braucht man auch keine guten Schauspieler für ihre Umsetzung. Oscarreife Glanzleistungen sind in "Dead Or Alive" nicht zu erwarten. Einzig Eric Roberts, Bruder von Julia, sticht aus der austauschbaren Masse heraus und zeigt einen Hauch von Talent. Der Job der weiblichen Darstellerinnen ist es, möglichst sexy auszusehen, und den erledigen sie perfekt. Das Kamerateam hat sichtlich Freude daran, den halbnackten Damen visuell Komplimente zu machen. Dies gipfelt in einem Beachvolleyball-Match, das mit einer voyeuristischen Bikini-Ästhetik gefilmt wurde, wie sie es seit "Baywatch" nicht mehr gegeben hat. Auch die dämlichen Dialoge erinnern stark an die berühmte Hasselhoff-Serie.

Vergleicht man den Film mit den Spielen fällt auf, dass viele Elemente fehlen oder völlig anders dargestellt werden. Einige Charaktere wurden weggelassen, vorhandene werden nicht näher vorgestellt, ihr Aussehen und der Background wurden beliebig verändert. Die  größte Gemeinsamkeit bleiben die Bikinischönheiten. Wenn dem Produzententeam um Bernd Eichinger nichts an einer angemessenen Umsetzung liegt, sondern nur an der Zelebrierung nackter Haut, hätten sie sich dieses Werk sparen und stattdessen ein paar DSF-Sportclips drehen können.

größte Gemeinsamkeit bleiben die Bikinischönheiten. Wenn dem Produzententeam um Bernd Eichinger nichts an einer angemessenen Umsetzung liegt, sondern nur an der Zelebrierung nackter Haut, hätten sie sich dieses Werk sparen und stattdessen ein paar DSF-Sportclips drehen können.

Die "Dead Or Alive"-Spiele bieten einen hervorragenden Grund, spärlich bekleidete Frauen auf die Kinoleinwand zu bringen und sich an den coolen Kampfchoreographien zu erfreuen, aber Stoff für einen auf mehreren Ebenen ansprechenden Film sucht man vergeblich. Die Macher wollten ein anspruchsloses Popcornfilmchen und das haben sie auch abgeliefert. Um jedoch eine gute Videospielumsetzung zu schaffen, braucht es eine Vorlage, die zusätzlich wert auf die Geschichte legt. Und so müssen die Gamer weiterhin darauf warten, dass jemand ein interessantes Videospiel adäquat für die Leinwand adaptiert und daraus ein Film entsteht, der sowohl durch den Look als auch seinen Inhalt glänzen kann. "Dead Or Alive" ist das noch nicht gelungen. Mit ihm verhält es sich wie oftmals mit dem richtigen Leben: dürftige Story, aber exzellente Optik.

Neuen Kommentar hinzufügen