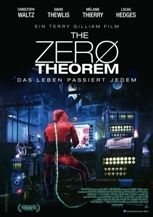

Er ist ein echtes Computergenie, aber andererseits doch nur ein kleines Rädchen inmitten des gnadenlos effektiv arbeitenden Riesenkonzerns „Mancon“. Seine Arbeit dort empfindet der exzentrische Qohen Leth (Christoph Waltz) als genauso uninteressant wie überflüssig, erwartet er doch zuhause eigentlich einen lebenswichtigen Anruf – und das seit vielen Jahren. Dieses Zuhause ist die Ruine einer ehemaligen Kirche und dort richtet sich Qohen schließlich seine ganz eigene Welt ein, wird aber in seinen Forschungen nach dem berüchtigten „Zero Theorem“ – welches den Zweck oder eben auch die komplette Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz beweisen soll – immer wieder gestört. Sei es von seinem engstirnigen Vorgesetzten Joby (David Thewlis), dem ihm eigentlich als Helfer zur Seite gestellten Sohn des Firmenvorstands „Management“ (Matt Damon) oder durch die Besuche der verführerischen Bainsley (Melanie Thierry). Auch seine virtuelle Psychiaterin „Dr. Shrink-Rom“ (Tilda Swinton) ist ihm eher eine Last und der Zustand des armen Qohen wandelt sich bedenklich zum Schlechteren.

Er ist ein echtes Computergenie, aber andererseits doch nur ein kleines Rädchen inmitten des gnadenlos effektiv arbeitenden Riesenkonzerns „Mancon“. Seine Arbeit dort empfindet der exzentrische Qohen Leth (Christoph Waltz) als genauso uninteressant wie überflüssig, erwartet er doch zuhause eigentlich einen lebenswichtigen Anruf – und das seit vielen Jahren. Dieses Zuhause ist die Ruine einer ehemaligen Kirche und dort richtet sich Qohen schließlich seine ganz eigene Welt ein, wird aber in seinen Forschungen nach dem berüchtigten „Zero Theorem“ – welches den Zweck oder eben auch die komplette Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz beweisen soll – immer wieder gestört. Sei es von seinem engstirnigen Vorgesetzten Joby (David Thewlis), dem ihm eigentlich als Helfer zur Seite gestellten Sohn des Firmenvorstands „Management“ (Matt Damon) oder durch die Besuche der verführerischen Bainsley (Melanie Thierry). Auch seine virtuelle Psychiaterin „Dr. Shrink-Rom“ (Tilda Swinton) ist ihm eher eine Last und der Zustand des armen Qohen wandelt sich bedenklich zum Schlechteren.

Eine Science-Fiction-Dystopie von Terry Giliam mit dem grandiosen Christoph Waltz in der Titelrolle und diversen bewährten Darstellern im weiteren Ensemble – das klang nicht nur von den Namen her mehr als vielversprechend, auch die vollmündige Ankündigung, man bekäme hier nun nicht weniger als 'die Summe von Gilliams Meisterwerken „Brazil“, „Time Bandits“ und „12 Monkeys“ zu sehen' schürte Einiges an Vorfreude. Doch abgesehen davon, dass „The Zero Theorem“ vor allem mit einem Film wie „Time Bandits“ nun überhaupt nichts gemein hat, entpuppt er sich auch sonst als herbe Enttäuschung. Denn was Gilliam uns hier serviert ist nicht mehr als eine Westentaschen-Version von früheren Ideen, die er allesamt schon einmal wesentlich interessanter und ansprechender auf die Leinwand gebracht hat.

Eine Science-Fiction-Dystopie von Terry Giliam mit dem grandiosen Christoph Waltz in der Titelrolle und diversen bewährten Darstellern im weiteren Ensemble – das klang nicht nur von den Namen her mehr als vielversprechend, auch die vollmündige Ankündigung, man bekäme hier nun nicht weniger als 'die Summe von Gilliams Meisterwerken „Brazil“, „Time Bandits“ und „12 Monkeys“ zu sehen' schürte Einiges an Vorfreude. Doch abgesehen davon, dass „The Zero Theorem“ vor allem mit einem Film wie „Time Bandits“ nun überhaupt nichts gemein hat, entpuppt er sich auch sonst als herbe Enttäuschung. Denn was Gilliam uns hier serviert ist nicht mehr als eine Westentaschen-Version von früheren Ideen, die er allesamt schon einmal wesentlich interessanter und ansprechender auf die Leinwand gebracht hat.

Oh ja, das ist zweifellos bekanntes Gilliam-Terrain in dem wir uns hier befinden, davon zeugt gleich der Einstieg in diese absurde Zukunftswelt, in der zwar einerseits eine Art quietschbunter Lebensfreude verordnet scheint, die Bevölkerung aber eher ziellos und gelangweilt eine oberflächliche Existenz auslebt, worüber auch höchst bizarre Kleidungs- und Einrichtungsvorlieben kaum hinwegtäuschen können. Die öffentlichen Plätze werden von gigantischen Werbebannern und Massen an Verbotsschildern dominiert, die Extravaganz und das Pflegen diverser Neurosen gehört dabei zwar zum guten Ton, doch letztlich fügt sich die große Mehrheit ins Dasein als funktionierender Bestandteil eines reichlich totalitär daherkommenden Überwachungsstaates bzw. Konzerns.

Oh ja, das ist zweifellos bekanntes Gilliam-Terrain in dem wir uns hier befinden, davon zeugt gleich der Einstieg in diese absurde Zukunftswelt, in der zwar einerseits eine Art quietschbunter Lebensfreude verordnet scheint, die Bevölkerung aber eher ziellos und gelangweilt eine oberflächliche Existenz auslebt, worüber auch höchst bizarre Kleidungs- und Einrichtungsvorlieben kaum hinwegtäuschen können. Die öffentlichen Plätze werden von gigantischen Werbebannern und Massen an Verbotsschildern dominiert, die Extravaganz und das Pflegen diverser Neurosen gehört dabei zwar zum guten Ton, doch letztlich fügt sich die große Mehrheit ins Dasein als funktionierender Bestandteil eines reichlich totalitär daherkommenden Überwachungsstaates bzw. Konzerns.

Wie einst in „Brazil“ schlummert aber der Keim der Revolution im Körper und Bewusstsein eines lange Zeit braven Büroarbeiters, wobei aber der hier dafür auserkorene Qohen Leth zweifellos schon von Beginn an ganz gewaltig einen an der Marmel hat. In seiner Wohnung läuft der vorzugsweise nackt umher, wartet ohne plausiblen Grund ständig auf einen alles entscheidenden Anruf und spricht von sich selbst grundsätzlich nur im Plural. So spaßig und faszinierend es zunächst ist, dem Vollblut-Schauspieler (und hier völlig kahl geschorenen) Christoph Waltz bei der Verkörperung so einer Figur zuzusehen, so wenig kann selbst ein Waltz diesen Charakter vor dem langsamen Verfall ins Alberne bewahren. Oder viel schlimmer noch: Vor dem ins Banale, denn je mehr schließlich von der Lebens- und Hintergrundgeschichte des Qohen Leth enthüllt wird, umso konventioneller und uninteressanter wird er auch, bis hin zur komplett unbefriedigenden Auflösung einer von vornherein schon reichlich unglaubwürdigen Liebesgeschichte.

Es ist eine Mücke an Handlung und Aussage, die sich hinter dem groß aufgebauschten „Zero Theorem“ verbirgt, und zu keinem Zeitpunkt wirkt der Film wie mehr als eine Ansammlung wahllos hingeworfener Ideen, bei denen dann zwar fast zwangsläufig auch mal der eine oder andere gelungene Moment auftaucht, die ansonsten aber in dieser Darreichungsform eher die Geduld (und den zunächst noch vorhandenen) guten Willen des Zuschauers strapazieren. Da zudem auch nicht zu übersehen ist, dass der in seiner Karriere bereits von diversen Misserfolgen und Produktionsdesastern geplagte Regisseur für diese englisch-rumänisch-französische (!) Co-Produktion nur ein äußerst begrenztes Budget zur Verfügung gestellt bekam und somit seine unausgegorene - auf einer Shortstory seines Drehbuchautors beruhende - Geschichte mit einer übersichtlichen Schar von Mitwirkenden auf einem wenig abwechslungsreichen Set aufführen muss, gibt es dann wirklich nicht mehr viel was das „Zero Theorem“ auf der Habenseite verbuchen kann. Das Ergebnis entspricht zwar nicht komplett der im Titel genannten Null, es ist aber zweifellos so etwas wie der Tiefpunkt im Œuvre dieses einst doch ziemlich visionären Filmemachers und daher eben einfach nur eine große Enttäuschung.

Es ist eine Mücke an Handlung und Aussage, die sich hinter dem groß aufgebauschten „Zero Theorem“ verbirgt, und zu keinem Zeitpunkt wirkt der Film wie mehr als eine Ansammlung wahllos hingeworfener Ideen, bei denen dann zwar fast zwangsläufig auch mal der eine oder andere gelungene Moment auftaucht, die ansonsten aber in dieser Darreichungsform eher die Geduld (und den zunächst noch vorhandenen) guten Willen des Zuschauers strapazieren. Da zudem auch nicht zu übersehen ist, dass der in seiner Karriere bereits von diversen Misserfolgen und Produktionsdesastern geplagte Regisseur für diese englisch-rumänisch-französische (!) Co-Produktion nur ein äußerst begrenztes Budget zur Verfügung gestellt bekam und somit seine unausgegorene - auf einer Shortstory seines Drehbuchautors beruhende - Geschichte mit einer übersichtlichen Schar von Mitwirkenden auf einem wenig abwechslungsreichen Set aufführen muss, gibt es dann wirklich nicht mehr viel was das „Zero Theorem“ auf der Habenseite verbuchen kann. Das Ergebnis entspricht zwar nicht komplett der im Titel genannten Null, es ist aber zweifellos so etwas wie der Tiefpunkt im Œuvre dieses einst doch ziemlich visionären Filmemachers und daher eben einfach nur eine große Enttäuschung.

Neuen Kommentar hinzufügen