Serienkiller haben Konjunktur. Seitdem Hannibal Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“ zur Leber einen köstlichen Chianti genoß, kommt alle Nase lang ein Film daher, der sich mit den Greueltaten eines neuen Irren auseinander setzt. Relativ platten Krimi-Collagen wie „Der Knochenjäger“ stehen inhaltlich und visuell herausfordernde Geniestreiche wie David Fincher’s „Sieben“ gegenüber, deren grausame Faszination nicht nur, aber auch durch das Eintauchen in den Geist des Killers entsteht. Denn nur wer die kranken Gedanken des Täters versteht, ist in der Lage, ihn zu fassen.

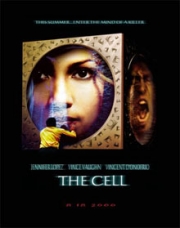

Einen großen Schritt weiter hat dieses Konzept nun der aus Indien stammende Videoclip- und Werbe-Regisseur Tarsem getragen. Mit viel Anlauf hüpft er, seinen Serienkiller-Plot auf dem Rücken, ins SciFi-Genre hinein und präsentiert nun mit „The Cell“ den ersten Film, der das Eintauchen in den Geist des Täters wortwörtlich nimmt.

Einen großen Schritt weiter hat dieses Konzept nun der aus Indien stammende Videoclip- und Werbe-Regisseur Tarsem getragen. Mit viel Anlauf hüpft er, seinen Serienkiller-Plot auf dem Rücken, ins SciFi-Genre hinein und präsentiert nun mit „The Cell“ den ersten Film, der das Eintauchen in den Geist des Täters wortwörtlich nimmt.

Wie das in etwas auszusehen hat, wird schon in den ersten Szenen des Films klar gemacht: Da reitet Jennifer Lopez als Kindertherapeutin Catherine Deane in einem wallenden weißen Kleid auf einem schwarzen Hengst durch eine Wüstenlandschaft, wie aus einem Camel-Werbespot geklaut, und trifft inmitten surrealer Bäume einen kleinen Jungen. Der hat aber nicht wirklich Lust, mit ihr zu reden, woraufhin Catherine auf einen Chip in ihrer Hand drückt und schwupp, findet sie sich in einem Labor wieder, wo einige ambitionierte Wissenschaftler mit einer revolutionären Methode in das Unterbewußtsein eines komatösen Jungen eindringen, als wäre es ein Virtual Reality-Programm, um ihn so zur Rückkehr in die reale Welt zu bringen. Bislang leider ohne Erfolg.

Andernorts befindet sich der FBI-Agent Novak auf der Spur eines perversen Serienkillers namens Carl Stargher, der seine Opfer erst in einem langwierigen Ritual ertränkt, um sie dann in menschliche Puppen zu verwandeln. Durch meisterhafte Indiziensuche und Laborarbeit kommt man dem Täter auf die Schliche, der jedoch, als man in sein Haus eindringt, bereits im Koma liegt: Eine sehr seltene Variante von Schizophrenie, an der auch Catherine’s kleiner Patient leidet, hat ihn matt gesetzt. Knapp 40 Stunden bleiben, um herauszufinden, an welchem Ort sich Carl’s vollautomatisierte Folter-Zelle befindet, bevor sein dort gefangenes letztes Opfer sterben wird. Und so wendet sich Agent Novak an Catherine und ihre Kollegen, die nun in den Geist des Killers eindringt, um den Standort der Zelle ausfindig zu machen.

Andernorts befindet sich der FBI-Agent Novak auf der Spur eines perversen Serienkillers namens Carl Stargher, der seine Opfer erst in einem langwierigen Ritual ertränkt, um sie dann in menschliche Puppen zu verwandeln. Durch meisterhafte Indiziensuche und Laborarbeit kommt man dem Täter auf die Schliche, der jedoch, als man in sein Haus eindringt, bereits im Koma liegt: Eine sehr seltene Variante von Schizophrenie, an der auch Catherine’s kleiner Patient leidet, hat ihn matt gesetzt. Knapp 40 Stunden bleiben, um herauszufinden, an welchem Ort sich Carl’s vollautomatisierte Folter-Zelle befindet, bevor sein dort gefangenes letztes Opfer sterben wird. Und so wendet sich Agent Novak an Catherine und ihre Kollegen, die nun in den Geist des Killers eindringt, um den Standort der Zelle ausfindig zu machen.

Dieses Plotkonstrukt hört sich ziemlich lächerlich an, erscheint im Film selbst aber halbwegs akzeptabel. Wenn man die Idee mit dem virtuellen Unterbewußtsein als zwingende Notwendigkeit geschluckt hat, glaubt man auch gerne an exotische Erkrankungen, die den Killer zum unpassendsten Zeitpunkt ins Koma fallen lassen. Letztendlich ist diese Rahmengeschichte aber sowieso nur Mittel zum Zweck, denn Kernstück und eigentliche Daseinsberechtigung von „The Cell“ sind Catherine’s Erlebnisse im Geiste von Carl Stargher, die in der Tat in ihrer Skurrilität alles in den Schatten stellen, was man im Mainstream-Kino bisher gesehen hat.

Der Zuschauer betritt mit der reichlich verwirrten Therapeutin eine Welt, in der Begriffe wie Raum, Zeit, Logik, oben und unten, ebenso nicht existent sind wie alle anderen physikalischen Wahrheiten und Gesetze, auf denen das Universum beruht. Regisseur Tarsem, dessen berühmteste Werbespots zur Sammlung des Museum of Modern Art gehören, tobt sich hier völlig hemmungslos in seinen visuellen Phantasien aus, und schafft Szenerien, die mit Adjektiven wie surreal oder absurd nur im gröbsten Ansatz beschrieben sind. Und für einige Minuten ist man von diesen Eskapaden auch mehr als beeindruckt.

Der Zuschauer betritt mit der reichlich verwirrten Therapeutin eine Welt, in der Begriffe wie Raum, Zeit, Logik, oben und unten, ebenso nicht existent sind wie alle anderen physikalischen Wahrheiten und Gesetze, auf denen das Universum beruht. Regisseur Tarsem, dessen berühmteste Werbespots zur Sammlung des Museum of Modern Art gehören, tobt sich hier völlig hemmungslos in seinen visuellen Phantasien aus, und schafft Szenerien, die mit Adjektiven wie surreal oder absurd nur im gröbsten Ansatz beschrieben sind. Und für einige Minuten ist man von diesen Eskapaden auch mehr als beeindruckt.

Das Problem von „The Cell“ setzt dann ein, wenn das Staunen aus setzt und sich der offene Mund wieder schließt. Ist das Unterbewußtsein erst einmal betreten, macht die Handlung eine Vollbremsung und nimmt bis zum Ende nur noch minimal an Geschwindigkeit zu. Durch artistische Szenenwechsel und Dialoge lernen wir die  Vergangenheit von Carl Stargher kennen, seinen gewalttätigen Vater, seine unglückliche Kindheit, seine mit Schlägen unterdrückten Wünsche. All die Dinge, die laut populär-psychologischen Erkenntnissen aus einem normalen Menschen einen perversen Serienkiller machen. In der Tat ist Stargher’s Selbststimulation, deren Zeuge man schon nach wenigen Minuten wird, das verstörendste Bild des ganzen Films, was von daher ungeschickt ist, als daß die später folgenden Passagen zwar eine ganze Ecke skurriler, aber wesentlich weniger schockierend sind. Wenn beizeiten die Absurdität so enorm wird, daß sie fast in Komik verfällt, dann ist Tarsem endgültig übers Ziel hinaus geschossen.

Vergangenheit von Carl Stargher kennen, seinen gewalttätigen Vater, seine unglückliche Kindheit, seine mit Schlägen unterdrückten Wünsche. All die Dinge, die laut populär-psychologischen Erkenntnissen aus einem normalen Menschen einen perversen Serienkiller machen. In der Tat ist Stargher’s Selbststimulation, deren Zeuge man schon nach wenigen Minuten wird, das verstörendste Bild des ganzen Films, was von daher ungeschickt ist, als daß die später folgenden Passagen zwar eine ganze Ecke skurriler, aber wesentlich weniger schockierend sind. Wenn beizeiten die Absurdität so enorm wird, daß sie fast in Komik verfällt, dann ist Tarsem endgültig übers Ziel hinaus geschossen.

„The Cell“ erzählt genau genommen zwei Geschichten. Die vom FBI-Agenten, der das letzte Opfer retten möchte, und die von Catherine, die der armen Seele von Carl Stragher Erlösung schenken möchte. Weil letztere so sehr in anstrengenden Metaphern und zerfahrenen Bildern schwelgt, leidet die andere unter permanenter Nichtbeachtung und kann das durchaus vorhandene Spannungspotential kaum nutzen.

Apropos Potential: Spaziergänge im virtuellen Unterbewußtsein und mögliche Gedankenverschmelzung von Patient und Therapeutin, gekoppelt mit der seit „Matrix“ so bekannten und beliebten Weisheit, daß alles echt ist, was dein Geist für echt hält (und das du somit auch in einer virtuellen Realität sterben kannst, wenn du glaubst, daß du stirbst), geben „The Cell“ an mehreren Stellen die Möglichkeit, sich zu einem packenden Spiel von Schein und Sein zu wandeln. Diese bleiben ob der Selbstverliebtheit des Regisseurs leider allesamt ungenutzt. Anstatt Szenerien zu generieren, die der Realität tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sehen, und so für interessante Plot-Kapriolen zu sorgen, schwelgt Tarsem lieber weiter im Ozean seiner abgedrehten Ideen und somit in Umgebungen, die selbst Hippies auf LSD nicht für real halten würden. In letzter Konsequenz ist „The Cell“ dann auch nichts mehr als ein visuelles Abenteuer der skurrilsten Art. Zu deutlich ist die durch Werbung geprägte Vergangenheit des Regisseurs, zu gering sein Gespür für eine fesselnde Geschichte, zu groß sein Hang zur Selbstprofilierung. Bahnbrechende Regietalente wie David Fincher oder Spike Jonze kommen aus der selben Sparte wie Tarsem. Doch im Gegensatz zu ihm haben diese Herren schon lange begriffen, daß eine berauschende Inszenierung nur ein stilistisches Mittel zum Ausbau einer packenden Handlung ist, und nicht umgekehrt.

Apropos Potential: Spaziergänge im virtuellen Unterbewußtsein und mögliche Gedankenverschmelzung von Patient und Therapeutin, gekoppelt mit der seit „Matrix“ so bekannten und beliebten Weisheit, daß alles echt ist, was dein Geist für echt hält (und das du somit auch in einer virtuellen Realität sterben kannst, wenn du glaubst, daß du stirbst), geben „The Cell“ an mehreren Stellen die Möglichkeit, sich zu einem packenden Spiel von Schein und Sein zu wandeln. Diese bleiben ob der Selbstverliebtheit des Regisseurs leider allesamt ungenutzt. Anstatt Szenerien zu generieren, die der Realität tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sehen, und so für interessante Plot-Kapriolen zu sorgen, schwelgt Tarsem lieber weiter im Ozean seiner abgedrehten Ideen und somit in Umgebungen, die selbst Hippies auf LSD nicht für real halten würden. In letzter Konsequenz ist „The Cell“ dann auch nichts mehr als ein visuelles Abenteuer der skurrilsten Art. Zu deutlich ist die durch Werbung geprägte Vergangenheit des Regisseurs, zu gering sein Gespür für eine fesselnde Geschichte, zu groß sein Hang zur Selbstprofilierung. Bahnbrechende Regietalente wie David Fincher oder Spike Jonze kommen aus der selben Sparte wie Tarsem. Doch im Gegensatz zu ihm haben diese Herren schon lange begriffen, daß eine berauschende Inszenierung nur ein stilistisches Mittel zum Ausbau einer packenden Handlung ist, und nicht umgekehrt.

Neuen Kommentar hinzufügen