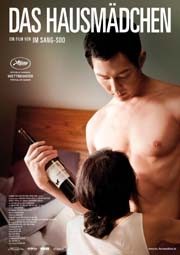

"Das Hausmädchen" ist ein Film, der gleich unter bösen Vorzeichen beginnt. Es ist ein ganz normaler Abend in einer koreanischen Großstadt. Menschen gehen in Bars, in Diskos, essen, flirten, haben Spaß. Auf dem Markt kochen Frauen an Ständen und schenken Bier aus. Dann zeigt die Kamera ein Mädchen auf einem Balkon, es springt in den Tod. Die Polizei kommt, Menschen gaffen, auch die schöne Eun-yi (Jeon Do-youn) will mit ihrer Freundin nach der Arbeit an die Stelle, wo sich das unbekannte Mädchen in den Tod gestürzt hat. Noch lässt der Film von Regisseur Im Sang-soo völlig offen, wohin er will. Es könnte alles erzählt werden. Und verglichen mit der völligen Freiheit und lässigen Atmosphäre, die er in den ersten zehn Minuten schafft, ist die Geschichte, die uns danach erzählt wird, leider nicht mehr ganz so überzeugend. Aber der Reihe nach.

"Das Hausmädchen" ist ein Film, der gleich unter bösen Vorzeichen beginnt. Es ist ein ganz normaler Abend in einer koreanischen Großstadt. Menschen gehen in Bars, in Diskos, essen, flirten, haben Spaß. Auf dem Markt kochen Frauen an Ständen und schenken Bier aus. Dann zeigt die Kamera ein Mädchen auf einem Balkon, es springt in den Tod. Die Polizei kommt, Menschen gaffen, auch die schöne Eun-yi (Jeon Do-youn) will mit ihrer Freundin nach der Arbeit an die Stelle, wo sich das unbekannte Mädchen in den Tod gestürzt hat. Noch lässt der Film von Regisseur Im Sang-soo völlig offen, wohin er will. Es könnte alles erzählt werden. Und verglichen mit der völligen Freiheit und lässigen Atmosphäre, die er in den ersten zehn Minuten schafft, ist die Geschichte, die uns danach erzählt wird, leider nicht mehr ganz so überzeugend. Aber der Reihe nach.

Eun-yi wird von einer wohlhabenden Familie als neues Kindermädchen eingestellt. Sie soll sich um die kleine Tochter der Familie kümmern und bleiben, bis die Dame des Hauses die neuen Zwillinge auf die Welt bringt. Hoon (Lee Jung-jae) ist der Hausherr und kommt meist sehr spät nach Hause. Besonders er entwickelt mit der Zeit ein ganz besonderes Interesse an der neuen Angestellten. Es kommt wie es kommen muss: Hoon und Eun-yi beginnen eine Affäre, die sich für das Hausmädchen schon bald als äußerst bedrohlich erweist. Eun-yi wird nämlich selbst schwanger.

Mit "Das Hausmädchen" hat Im Sang-soo sich an einem der ganz großen Meisterwerke des koreanischen Kinos versucht. 1960, im gleichen Jahr wie Alfred Hitchcocks "Psycho", kam Kim Ki-youngs "Hanyo" in die koreanischen Kinos. Heute nennen koreanische Regiegrößen wie Park Chan-wook ("Oldboy"), Kim Ki-Duk ("Bin Jip") oder Bong Joon-ho ("The Host") den Film als wesentlichen Einfluss auf ihr Schaffen. Kim Ki-youngs Film ist bis heute außergewöhnlich in seiner intensiven Darstellung von mörderischen und sexuellen Obsessionen. Unvergessen sind auch die langen ungeschnittenen Kamerafahrten durch das Haus der reichen Familie. Daher ist der Vergleich mit Hitchcocks "Psycho" alles andere als unangebracht. 2007 hat Martin Scorsese das Werk restauriert und bei den Filmfestspielen von Cannes aufgeführt, was dem Film nun auch eine längst verdiente internationale Aufmerksamkeit sicherte.

Mit "Das Hausmädchen" hat Im Sang-soo sich an einem der ganz großen Meisterwerke des koreanischen Kinos versucht. 1960, im gleichen Jahr wie Alfred Hitchcocks "Psycho", kam Kim Ki-youngs "Hanyo" in die koreanischen Kinos. Heute nennen koreanische Regiegrößen wie Park Chan-wook ("Oldboy"), Kim Ki-Duk ("Bin Jip") oder Bong Joon-ho ("The Host") den Film als wesentlichen Einfluss auf ihr Schaffen. Kim Ki-youngs Film ist bis heute außergewöhnlich in seiner intensiven Darstellung von mörderischen und sexuellen Obsessionen. Unvergessen sind auch die langen ungeschnittenen Kamerafahrten durch das Haus der reichen Familie. Daher ist der Vergleich mit Hitchcocks "Psycho" alles andere als unangebracht. 2007 hat Martin Scorsese das Werk restauriert und bei den Filmfestspielen von Cannes aufgeführt, was dem Film nun auch eine längst verdiente internationale Aufmerksamkeit sicherte.

Doch Im Sang-soo, der hierzulande leider gänzlich unbekannt ist, hat mit seinem Film kein schnödes Remake gedreht. Er versucht sich möglichst weit vom Original zu entfernen, was ihm grundsätzlich hoch anzurechnen ist. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Ausstattung der Familienvilla, die wie ein innenarchitektonischer Traum aussieht. Wer verstehen will, welchen enormen Einfluss die Ausstattung wie z.B. Möbel, Kleidung und die Architektur eines Hauses auf die Atmosphäre und Stimmung eines Films haben kann, der bekommt mit "Das Hausmädchen" ein Paradebeispiel präsentiert.

Anders als das Vorbild von 1960 öffnet Im Sang-soo seinen Film für mehr Figuren. Die klaustrophobische Stimmung wird daher immer wieder aufgelöst und damit erscheint der ursprüngliche Film nicht mehr als besonders guter Vergleichspunkt. Viel eher lässt sich "Das Hausmädchen" mit den Filmen von Claude Chabrol (insbesondere "Biester") vergleichen. Auch Im Sang-soos Film läuft auf einen großen und brutalen Schlag gegen die Verkommenheit und Gier der Reichen und Wohlhabenden hinaus. Doch wo Chabrol immer wusste, dass man das Treiben des Großbürgertums mit einem bewusst zynischen Blick betrachten sollte, wird diese Distanz hier nicht ganz deutlich. Der finale Schlag gegen die schlechte Behandlung von Eun-yi soll einem grausamen Inferno gleichkommen, wirkt aber irgendwie lächerlich.

Anders als das Vorbild von 1960 öffnet Im Sang-soo seinen Film für mehr Figuren. Die klaustrophobische Stimmung wird daher immer wieder aufgelöst und damit erscheint der ursprüngliche Film nicht mehr als besonders guter Vergleichspunkt. Viel eher lässt sich "Das Hausmädchen" mit den Filmen von Claude Chabrol (insbesondere "Biester") vergleichen. Auch Im Sang-soos Film läuft auf einen großen und brutalen Schlag gegen die Verkommenheit und Gier der Reichen und Wohlhabenden hinaus. Doch wo Chabrol immer wusste, dass man das Treiben des Großbürgertums mit einem bewusst zynischen Blick betrachten sollte, wird diese Distanz hier nicht ganz deutlich. Der finale Schlag gegen die schlechte Behandlung von Eun-yi soll einem grausamen Inferno gleichkommen, wirkt aber irgendwie lächerlich.

Es ist wie in fast allen Vorgängerfilmen von Im Sang-soo: Er schafft es zwar, Kinostimmungen zu schaffen, seine Drehbücher kranken aber an der nötigen Komplexität, um die von ihm beabsichtigten Argumente und Visionen wirklich zu verhandeln. Bisher versanden seine Ideen und wirken, wie im Falle von "Das Hausmädchen" deutlich wird, eher unentschlossen und zögerlich, was gerade diesem Stoff gar nicht gut tut.

Neuen Kommentar hinzufügen