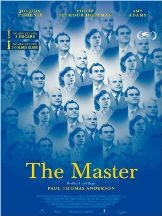

Freddie Quell (Joaquin Phoenix) hat als Soldat den zweiten Weltkrieg zwar mit gewonnen, doch der Mann der danach ins zivile Leben zurückkehrt ist schwer traumatisiert. Seine Versuche in verschiedenen Jobs und Beziehungen scheitern, nicht zuletzt weil Freddies unterschwellige Aggressivität immer wieder ausbricht. Als er eines Nachts volltrunken auf eine hell erleuchtete Party-Yacht stolpert, scheint sich aber sein Leben zu ändern. Das Schiff gehört Lancaster Dott (Philip Seymour Hoffman), der dort mit seiner Frau Peggy (Amy Adams) und einer Ansammlung aus Familie und Freunden an einer neuartigen Lebensweise arbeitet. Er hat gerade eine Gruppe namens „The Cause“ gegründet und möchte den Menschen mit einer von ihm selbst entwickelten Methode zur inneren Selbsterkenntnis mittels Hypnose verhelfen. Für Freddie bedeutet die neue Familie zunächst etwas Halt in seinem ziellosen Leben, Lancaster andererseits ist von diesem rohen und scheinbar unzähmbaren Mann fasziniert. Doch den Ideen von Dott scheint der große Durchbruch verwehrt zu bleiben und die Spannungen innerhalb der Gruppe nehmen zu.

Freddie Quell (Joaquin Phoenix) hat als Soldat den zweiten Weltkrieg zwar mit gewonnen, doch der Mann der danach ins zivile Leben zurückkehrt ist schwer traumatisiert. Seine Versuche in verschiedenen Jobs und Beziehungen scheitern, nicht zuletzt weil Freddies unterschwellige Aggressivität immer wieder ausbricht. Als er eines Nachts volltrunken auf eine hell erleuchtete Party-Yacht stolpert, scheint sich aber sein Leben zu ändern. Das Schiff gehört Lancaster Dott (Philip Seymour Hoffman), der dort mit seiner Frau Peggy (Amy Adams) und einer Ansammlung aus Familie und Freunden an einer neuartigen Lebensweise arbeitet. Er hat gerade eine Gruppe namens „The Cause“ gegründet und möchte den Menschen mit einer von ihm selbst entwickelten Methode zur inneren Selbsterkenntnis mittels Hypnose verhelfen. Für Freddie bedeutet die neue Familie zunächst etwas Halt in seinem ziellosen Leben, Lancaster andererseits ist von diesem rohen und scheinbar unzähmbaren Mann fasziniert. Doch den Ideen von Dott scheint der große Durchbruch verwehrt zu bleiben und die Spannungen innerhalb der Gruppe nehmen zu.

Puh. Es gibt nach kraftvollen und höchst originellen Werken wie „Boogie Nights“, „Magnolia“ und „There will be Blood“ zweifelsohne eine Menge Gründe, sich auf einen neuen Film des Regie-Wunderkinds Paul Thomas Anderson zu freuen. „The Master“ allerdings bedeutet auch für den Zuschauer ein großes Maß an Anstrengung und Geduld, verweigert er sich doch nahezu vollständig einer konventionellen Erzählweise. Es handelt sich vielmehr um eine Art Nicht-Geschichte, in der sich auch keiner der Charaktere wirklich entwickelt. Anderson zelebriert hier den Stillstand als Kunstform, entwirft ein akkurates Portrait der 50er Jahre, findet wunderschöne Bilder von Wasser, Sonne und Feldern und bannt all dies auf 70 mm–Filmmaterial, wie man es heute sonst eigentlich nicht mehr verwendet. Ein Epos also durchaus, doch nur rein formal und äußerlich. Was die Handlung betrifft gibt es jedoch anscheinend keine vorgegebene Struktur, kein Ziel auf das die Geschichte oder die Figuren zulaufen würden.

Was nicht bedeutet, dass es nicht faszinierend wäre, den puren Zusammenprall der beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten beizuwohnen. Hier der betont lässig-entspannte, sich anderen intellektuell überlegen fühlende Guru Lancaster Dott, ihm Gegenüber als eine Art Gegenpol der verbissene, stets irgendwie gehetzt wirkende Freddie, dessen Verkrampfung selbst in seiner gebückten Körperhaltung Ausdruck findet. Gelegentlich kann er auch mal charmant sein und selbstverständlich reizt seine animalische Ausstrahlung auch die eine oder andere Frau, doch die meiste Zeit ist dieser Mann nicht nur ein reichlich unsympathischer, sondern sogar regelrecht hassenswerter Zeitgenosse, mit dem man eigentlich möglichst wenig zu tun haben möchte.

Was nicht bedeutet, dass es nicht faszinierend wäre, den puren Zusammenprall der beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten beizuwohnen. Hier der betont lässig-entspannte, sich anderen intellektuell überlegen fühlende Guru Lancaster Dott, ihm Gegenüber als eine Art Gegenpol der verbissene, stets irgendwie gehetzt wirkende Freddie, dessen Verkrampfung selbst in seiner gebückten Körperhaltung Ausdruck findet. Gelegentlich kann er auch mal charmant sein und selbstverständlich reizt seine animalische Ausstrahlung auch die eine oder andere Frau, doch die meiste Zeit ist dieser Mann nicht nur ein reichlich unsympathischer, sondern sogar regelrecht hassenswerter Zeitgenosse, mit dem man eigentlich möglichst wenig zu tun haben möchte.

Und während Philip Seymour Hoffman hier weitgehend in seiner Komfortzone agieren darf und sich dabei von Amy Adams als gar nicht so unbedarfte Ehefrau gelegentlich die Show stehlen lassen muss, ist es an dem zunächst kaum zu erkennenden Joaquin Phoenix, eine Figur zu verkörpern wie es sie so im Kino wohl noch nie gab. Und zweifellos ist der, sagen wir mal, ebenfalls etwas egozentrische Schauspieler, der sich zuletzt mehrere Jahre zurückzog und die Öffentlichkeit hinsichtlich seiner weiteren Berufung an der Nase rumführte dafür auch die naheliegende Besetzung. Allein diese schauspielerische Leistung und Tour de Force macht „The Master“ schon sehenswert. Nicht von ungefähr wurden jedoch zwar sämtliche drei Hauptdarsteller mit einer Oscar-Nominierung bedacht, nicht jedoch der Film selbst.

Denn zwei egozentrischen, nicht wirklich liebenswerten Charakteren unter dem Verzicht auf gängige narrative Strukturen über zwei Stunden lang zuzusehen, dürfte allerdings nicht jedermanns Sache sein, zumindest ein Teil seines bisherigen Publikums wird Meister Anderson hier vermutlich irgendwann nicht mehr weiter folgen wollen. Und muss sich dann an einzelnen kraftvollen Momenten festhalten, wenn etwa ein Kritiker recht mühelos die löchrige Logik von Lancasters Theorien entlarvt, dieser darauf genervt und hilflos reagiert, während sein Schoßhund Freddie die gewalttätige Antwort gibt. Oder fasziniert der Szene folgen, in welcher der Meister seinen störrischen Schützling minutenlang von einer Wand zur Anderen rennen lässt um ihn endlich dazu zu bringen, sich von seiner eigenen Persönlichkeit zu lösen und bedingungslos in die Gruppe einzugliedern. Ein Versuch, der selbstredend scheitert, was Dott sogar mit einer gewissen Genugtuung zu registrieren scheint, denn was wäre an einem Freddie der sich wie alle anderen verhält, für ihn schließlich noch interessant.

Denn zwei egozentrischen, nicht wirklich liebenswerten Charakteren unter dem Verzicht auf gängige narrative Strukturen über zwei Stunden lang zuzusehen, dürfte allerdings nicht jedermanns Sache sein, zumindest ein Teil seines bisherigen Publikums wird Meister Anderson hier vermutlich irgendwann nicht mehr weiter folgen wollen. Und muss sich dann an einzelnen kraftvollen Momenten festhalten, wenn etwa ein Kritiker recht mühelos die löchrige Logik von Lancasters Theorien entlarvt, dieser darauf genervt und hilflos reagiert, während sein Schoßhund Freddie die gewalttätige Antwort gibt. Oder fasziniert der Szene folgen, in welcher der Meister seinen störrischen Schützling minutenlang von einer Wand zur Anderen rennen lässt um ihn endlich dazu zu bringen, sich von seiner eigenen Persönlichkeit zu lösen und bedingungslos in die Gruppe einzugliedern. Ein Versuch, der selbstredend scheitert, was Dott sogar mit einer gewissen Genugtuung zu registrieren scheint, denn was wäre an einem Freddie der sich wie alle anderen verhält, für ihn schließlich noch interessant.

Doch wie ist das nun mit dem Bezug zu Scientology, von dem im Vorfeld stark die Rede war? Ein „Sektenfilm“ ist „The Master“ eigentlich nicht, auch wenn wohl tatsächlich L. Ron Hubbard als Inspiration für „The Cause“ gedient haben mag. Jedenfalls haben die hier geschilderten eher naiven Anfänge der Organisation kaum etwas mit dem heutigen Moloch Scientology zu tun, und ganz eindeutig verfolgt Dott mit seinem Projekt auch keine „bösen“ Absichten, denn das Ganze dient offensichtlich vorrangig seinem Ego. Den Kern des Films bilden aber die beiden gegensätzlichen Charaktere, die immer wieder aufeinander prallen, sich dabei aber nur theoretsich zu ergänzen scheinen, während sie weiter in ihren festgezurrten Verhaltensmustern verharren.

All das bleibt schlussendlich ohne ein handfestes, greifbares Ergebnis. Und ob es sich lohnt, diesem Weg nach Nirgendwo bis zum Ende zu folgen, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ebenso ob diese Art der Inszenierung nun als grandios oder doch eher misslungen zu bewerten ist. Bemerkenswert und ziemlich einzigartig ist „The Master“ auf jeden Fall und eventuell wird man ihm erst später und mit einigem Abstand den Stempel „Meisterwerk“ verpassen. Wir bleiben dagegen heute und hier erst mal ein wenig ratlos zurück. Ratlos und erschöpft.

Neuen Kommentar hinzufügen