Es ist das Ende. Das Ende allen Lebens auf Erden. Der Planet Melancholia sollte an der Erde nur ganz knapp vorbeifliegen. Doch die Berechnungen der Astronomen werden sich als falsch erweisen und Melancholia kollidiert mit der Erde. Es ist aus.

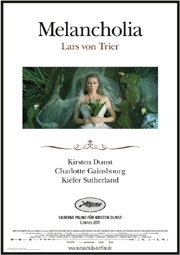

Lars von Trier beginnt seinen neuen Film „Melancholia“ mit einer atemberaubenden Sequenz des Weltuntergangs. In Zeitlupe, bunter Coca-Cola-Ästhetik und untermalt mit den wuchtigen Klängen von Wagners Ouvertüre zu „Tristan und Isolde“ sehen wir die letzten Sekunden von Justine (Kirsten Dunst) und Claire (Charlotte Gainsbourg). Es sind Szenen, die später noch einmal wiederkehren werden. In seiner opernhaften Eröffnung will Lars von Trier aber unmissverständlich klarmachen, dass es in diesem Film kein zurück geben wird.

Lars von Trier beginnt seinen neuen Film „Melancholia“ mit einer atemberaubenden Sequenz des Weltuntergangs. In Zeitlupe, bunter Coca-Cola-Ästhetik und untermalt mit den wuchtigen Klängen von Wagners Ouvertüre zu „Tristan und Isolde“ sehen wir die letzten Sekunden von Justine (Kirsten Dunst) und Claire (Charlotte Gainsbourg). Es sind Szenen, die später noch einmal wiederkehren werden. In seiner opernhaften Eröffnung will Lars von Trier aber unmissverständlich klarmachen, dass es in diesem Film kein zurück geben wird.

Nach diesem furiosen Einstieg beginnt der eigentliche Film. Er besteht aus zwei Hälften. Die erste heißt „Justine“ und spielt während der Hochzeitsfeier von Justine und ihrem Ehemann Michael (Alexander Skarsgard). Es entspinnt sich ein herrlich absurdes Panoptikum aus Familienkrach und Feierlaune. Wenn Justines Schwester Claire als penible Organisatorin alles unter Kontrolle haben will, aber schon bei der halbstündigen Verspätung des Brautpaares ihre ganze Planung über Bord werfen muss. Der geschiedene Vater benimmt sich daneben, die Mutter der Braut (biestig und hinreißend:  Charlotte Rampling) macht aus ihrer Einstellung gegenüber der Ehe keinen Hehl und Justines Chef (der Besitzer einer Werbefirma) versucht aus seiner besten Mitarbeiterin noch während der Nacht einen Werbeslogan für eine neue Kampagne zu entlocken. Und durch all den Trubel wandelt die tief depressive Justine, den Blick gen Himmel gerichtet, denn Melancholia ist zwar noch ein kleiner Punkt am Firmament, aber trotzdem kündigt sich schon das Unheil an.

Charlotte Rampling) macht aus ihrer Einstellung gegenüber der Ehe keinen Hehl und Justines Chef (der Besitzer einer Werbefirma) versucht aus seiner besten Mitarbeiterin noch während der Nacht einen Werbeslogan für eine neue Kampagne zu entlocken. Und durch all den Trubel wandelt die tief depressive Justine, den Blick gen Himmel gerichtet, denn Melancholia ist zwar noch ein kleiner Punkt am Firmament, aber trotzdem kündigt sich schon das Unheil an.

Der zweite Teil des Films heißt „Claire“ und spielt ein paar Tage nach der Hochzeit. Stand zuvor noch Justine im Mittelpunkt, so ist er nun ihre Schwester. Ihre panische Angst vor einem möglichen Weltuntergang stellt Lars von Trier spiegelbildlich gegen die Gelassenheit der depressiven Justine. Aus dieser Konstruktion erwächst in „Melancholia“ die größte Spannung. Von Trier zeigt wie die Depression Justine immer dann am stärksten trifft, wenn das normale Leben um sie herum tobt. Obwohl die Hochzeit der glücklichste Tag ihres Lebens sein sollte, kann sie nichts mit der Freude und dem Glück anfangen. Sie funktioniert in diesem Kontext nicht. Anders im zweiten Teil, wo Justine das Ende der Welt gar nicht schnell genug herbeisehnen kann. Hier wirkt sie wie ausgewechselt. Sie sieht dem Ende der Welt gelassen entgegen, weil sie die Hölle auf Erden bereits erlebt hat. Ganz anders ihre Schwester Claire, die im Tod keine Erlösung sieht, sondern eine Bedrohung.

Kirsten Dunst reiht sich mit ihrer überraschend feinfühligen Performance in die Reihe jener weiblichen Darstellerinnen ein, die unter Lars von Triers Regie an die Grenzen ihrer bisherigen Möglichkeiten stießen. Mit ganz wenigen Gesichtsausdrücken entlarvt sie die anfängliche Fröhlichkeit ihrer Justine als Fassade und plötzlich spiegelt sich in ihren wissenden Augen das ganze Verderben und der Schmerz ihrer Seelenkrankheit. Eine derart erwachsene und kontrollierte darstellerische Leistung hätte man von Kirsten Dunst nicht unbedingt erwarten können.

Kirsten Dunst reiht sich mit ihrer überraschend feinfühligen Performance in die Reihe jener weiblichen Darstellerinnen ein, die unter Lars von Triers Regie an die Grenzen ihrer bisherigen Möglichkeiten stießen. Mit ganz wenigen Gesichtsausdrücken entlarvt sie die anfängliche Fröhlichkeit ihrer Justine als Fassade und plötzlich spiegelt sich in ihren wissenden Augen das ganze Verderben und der Schmerz ihrer Seelenkrankheit. Eine derart erwachsene und kontrollierte darstellerische Leistung hätte man von Kirsten Dunst nicht unbedingt erwarten können.

Doch der wahre Erfolg dieses Films ist die Tatsache, dass Lars von Trier sein interessantestes Werk seit Dogma-Zeiten und seinen besten Film seit „Idioten“ gedreht hat. Es ist schlicht und einfach beeindruckend mit welcher Freiheit der Däne hier seinen Film inszeniert. Besonders die Hochzeitsfeier ist mit derart vielen kleinen und großen Konflikten bestückt, dass er ohne weiteres ein ganz eigenes Werk hätte sein können. Und natürlich erinnert die Szenerie, die bewegte Kamera und der Hass unter den Familienmitgliedern an Thomas Vinterbergs ersten Dogma-Film „Das Fest“, den von Trier hier unmittelbar aber dafür sehr stilvoll zitiert.

Mit „Melancholia“ bekämpft von Trier weiterhin auch seine eigenen Depressionen. Doch der Film wirkt wesentlich reifer und durchdachter als sein letzter filmischer Selbstheilungsversuch. Der kaum erträgliche Arthaus-Horror „Antichrist“ war eine mit allerlei Mystizismen vollgepackte grafomanische Abartigkeit, die dem Zuschauer jedwede Dialogbereitschaft absprach. In seinem Weltuntergangsfilm verwandelt von Trier seine eigene Seelenqual in etwas Universelles. Er zitiert Gemälde von Breugel, John Everett Millais‘ „Ophelia“ und andere Werke der romantischen Malerei. Selbstverständlich ist das Ende der Welt hier eine erbarmungslose Erlösungsfantasie. Aber von Trier lässt die Welt still und leise untergehen. Er verzichtet auf die Inszenierung von Massenpanik und heroische Rettungsversuche, die man aus Katastrophenfilmen wie „Armageddon“ kennt.

Mit „Melancholia“ bekämpft von Trier weiterhin auch seine eigenen Depressionen. Doch der Film wirkt wesentlich reifer und durchdachter als sein letzter filmischer Selbstheilungsversuch. Der kaum erträgliche Arthaus-Horror „Antichrist“ war eine mit allerlei Mystizismen vollgepackte grafomanische Abartigkeit, die dem Zuschauer jedwede Dialogbereitschaft absprach. In seinem Weltuntergangsfilm verwandelt von Trier seine eigene Seelenqual in etwas Universelles. Er zitiert Gemälde von Breugel, John Everett Millais‘ „Ophelia“ und andere Werke der romantischen Malerei. Selbstverständlich ist das Ende der Welt hier eine erbarmungslose Erlösungsfantasie. Aber von Trier lässt die Welt still und leise untergehen. Er verzichtet auf die Inszenierung von Massenpanik und heroische Rettungsversuche, die man aus Katastrophenfilmen wie „Armageddon“ kennt.

Der große Knall wird kommen, das ist unausweichlich. Und die letzten Minuten dieses Films zählen ohne Frage zum Intensivsten, was man in diesem emotionsarmen Kinojahr zu sehen bekommen kann. Denn in seinem Kern hat der depressive Dogma-Däne Lars von Trier eine wuchtige Auseinandersetzung über die äußersten Dinge des Lebens auf die Leinwand gebannt. Und in seiner visionären Kunstfertigkeit ist er dabei viel konsequenter und eindrücklicher als der ätherische Welterschaffungsgestus eines Terrence Malick.

Neuen Kommentar hinzufügen