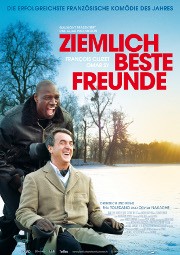

Philippe (François Cluzet) ist reich, stinkreich sogar, etwas was der Lebemann früher in die extravagantesten und aufregendsten Hobbies steckte. Doch eines dieser Hobbies, das Paragliding, nahm ein tragisches Ende. Nun ist Philippe vom Hals abwärts querschnittsgelähmt, ziemlich durchgehend ziemlich schlecht gelaunt und vergrault seine persönlichen Betreuer innerhalb von wenigen Tagen. Zu der nächsten Runde von Jobinterviews taucht jemand auf, der sich so gar nicht in die Reihe der Anzug-tragenden Möchtegernwohltäter einreihen will. Ein großer Schwarzer im Trainingsanzug steht auf einmal vor Philippes Assistentin Magalie (Audrey Fleurot): Driss (Omar Sy), ein Tunichtgut und Knastgänger aus der Banlieue, den Ghettovorstädten von Paris, will eigentlich nur die Unterschrift haben, dass er bei diesem Termin aufgetaucht ist, damit er Anrecht auf Arbeitslosengeld hat. Aber Philippe sieht etwas in Driss, was er dringender braucht als Qualifikationen: Jemanden, der ihn nicht ständig bemitleidet. Und so wird der verdutzte Driss tatsächlich der Betreuer von Philippe – eine Situation, mit der sich das ungleiche Paar erstmal arrangieren muss....

Mal ganz ehrlich: Das klingt doch wie am Reißbrett entworfen, zusammengebaut aus dem Klischee-Baukasten für witzige Unterhaltung mit ernstem Hintergrund. Und dann auch noch aus Frankreich, wo doch die Filmkunst hochgehalten wird. Unglaubwürdiger hätten es die Marketingstrategen aus Hollywood doch auch nicht hinbekommen, gell? Aber fragen Sie mal in Marokko beim echten Philippe Pozzo Di Borgo und seinem ehemaligen Betreuer Abdel Sellou nach. Klar, Freiheiten hat man sich in bester „Inspiriert von einer wahren Geschichte“-Manier herausgenommen, die größte freilich, dass aus dem Araber Abdel der Senegalese Driss wurde. Aber dies ist sicherlich der Freundschaft zwischen den Co-Regisseuren Olivier Nakache und Eric Toledano mit Omar Sy zu verdanken (und nicht, wie die schon berüchtigte Rezension der „Variety“ vermutet, einem inhärenten Rassismus).

Nakache und Toledano haben ihren Kumpel auch in ihren letzten beiden Filmen eingesetzt und ihm mit „Ziemlich beste Freunde“ den endgültigen Duchbruch verschaffen wollen. Was mehr als ziemlich gut gelungen ist. Denn „Ziemlich beste Freunde“ ist ein Phänomen auf der Westseite des Rheins, so wie es vor ein paar Jahren „Willkommen bei den Sch'tis“ war. Mehr als 14 Millionen Zuschauer hat der Film in nur sechs Wochen in die Kinos gelockt, klettert beim Erscheinen dieser Zeilen zielstrebig in die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in Frankreich und kann – sollte er die Menge an durch Mundpropaganda überzeugten Besuchern und Mehrfachguckern auch über die nächsten Wochen beibehalten – sogar die Doppelspitze aus „Titanic“ und den „Sch'tis“ angreifen.

Ein Erfolg der erstmal ziemlich erstaunlich ist, schließlich haben wir es hier mit einer relativ normalen Komödie zu tun, so wie sie in Frankreich in diversen Variationen in die Kinos kommt. Eine normale Komödie, wie es die „Sch'tis“ eigentlich auch waren, deren überragender Erfolg eine ebenso große Überraschung war wie der momentane Siegeszug der „ziemlich besten Freunde“. Wie kommen also diese Wahnsinnserfolge zu Stande?

Da wären zum einen die Klischees. Jeder braucht Klischees. Sie machen das Leben einfacher, ja vielleicht sogar überhaupt machbar, denn anstatt jede Person, jede Situation, jeden Moment einzeln abzuwägen, können wir Sachen in eine Schublade packen. Manchmal passt diese, manchmal nicht, manchmal wird sie passend gemacht. Auf die Filmwelt bezogen multipliziert sich dieser Nutzen um ein Vielfaches. Auf nur anderthalb bis zwei Stunden beschränkt muss ein Film Abkürzungen gehen, um neben Exposition auch noch eine Geschichte zu erzählen. Sein größter Freund dabei: Klischees. Warum mühsam und zeitaufwendig jede Figur vorstellen, wenn man sie einfach als Typ präsentieren kann, mit den diesem Figurentypus eigenen Zuschreibungen?

Die „Sch'tis“ hatten Typen und die „ziemlich besten Freunde“ haben Typen. Beide Filme strotzen nur so vor Klischees. Natürlich ist im Falle von letzteren Driss lebensfroh und hat trotz Problemen mit der Justiz ein gutes Herz. Natürlich hat Philippe eine verzogene Tochter im Teenage-Alter, die sich dank Driss zumindest etwas bessert. Natürlich liebt Philippe, der Aristokrat klassische Musik und moderne Kunst, natürlich kontert Driss die klassische Musik mit den funky Rhythmen von Earth, Wind & Fire. Letzere Wahl verdeutlicht aber auch: Klischees ja, aber Vorsicht! Denn natürlich ist es wenig realistisch, dass ein Banlieu-Banause wie Driss 30 Jahre alten Disco-Funk hört anstatt – sagen wir mal – französischen oder amerikanischen Gangsterrap. Dies ist jedoch nicht das Ausbrechen aus dem Klischee, sondern das Eintauschen eines Klischees gegen ein Anderes: Gangsterrap wäre bedrohlich und aggressiv, wenn Driss dagegen zu den Klängen des „Boogie Wonderland“ seine besten Tanzschritte zeigt, kann auch ein bourgeoises Kinopublikum amüsiert und begeistert mitnicken. Wird also eine Konkurrenz zwischen der klassischen Musik der Oberklasse und der Musik der Straße aufgebaut, so wird auch peinlich genau darauf geachtet, dass die Musik der Straße für Jedermann zugänglich bleibt. Was uns zu dem zweiten wichtigen Punkt führt:

„Ziemlich beste Freunde“ ist ein Film zum Wohlfühlen. In Hollywood auch unter „Feel-Good-Movie“ bekannt. Nichts soll hier verstören oder gar stören, schon gar nicht die gute Laune. Jawohl, es handelt sich hier um einen gnadenlos kalkulierten Film, in dem jeder Gag und so ziemlich jede Wendung darauf zielt, das Publikum zu unterhalten und mit seinem Charme zu bearbeiten. Dass dieser Charme beträchtlich ist, ist sicherlich zum Teil für den Erfolg verantwortlich. Aber der andere, viel wichtigere Grund ist die Märchen-hafte Struktur des Films à la „Pretty Woman“: In einer Zeit, in der die Finanzkrise und Massenarbeitslosigkeit auch in Frankreich deutlich ihre Spuren hinterlassen haben und die Schere zwischen Arm und Reich hier ebenso immer gefährlicher auseinander geht, will das Publikum Filme, die eine andere Geschichte erzählen als die der Tageszeitungen: Eine Geschichte, in der die Gegensätze zwischen arm und reich aufgehoben, ja irrelevant werden. Ein Anti-Krisen-Film sozusagen, in dem Toleranz und Miteinander über jedem Finanzproblem stehen. „Unrealistischer Unfug“ mögen da vereinzelte Kritiker brummeln, „wunderschön“ hallt es Ihnen aus über vierzehn Millionen Kehlen entgegen. Der Magie eines „Es war einmal...“ entgeht man so leicht nicht.

Es ist demnach nicht mehr unbedingt die Frage, warum „Ziemlich beste Freunde“ so erfolgreich ist oder was ihn nun zu einem besonderen Film macht, denn an diesem Film ist nichts besonders, und genau das macht ihn so erfolgreich. Aber es ist ein Film, der trotz Klischees en masse und gnadenloser Kalkulation zweifellos funktioniert. Man kann sich der Manipulation gewahr sein, aber ihr eben nicht verschließen. Das hat zum einen mit den Schauspielern zu tun, allen voran Omar Sy. Der ist in Frankreich hauptsächlich als Comedian aus der Sketchreihe „Omar & Fred“ bekannt, zeigt hier jedoch eine erstaunliche Kompetenz auf der großen Leinwand. Mit lässigem Charme geht er seine Rolle an und diese Unbefangenheit gefällt und überzeugt: Sy spielt hier einen lockeren Typen,  ohne dass man dahinter eine mühsame Anstrengung bemerkt, was fatal wäre. Denn nichts ist unlustiger als ein Komödiant, der verzweifelt versucht, witzig zu sein und dabei von seinem Publikum entlarvt wird. Schützenhilfe bekommt er von François Cluzet, der ja oft genug Normalos spielt, hier dagegen sämtliche Schauspielleistungen nur mit der Mimik seines Gesichts und mit seiner Stimme zu leisten hat. Das ist sehr viel schwieriger, als Cluzet es hier aussehen lässt, an sich schon eine große Leistung. Und obwohl er im zentralen Duo den undankbareren Part erwischt hat, wäre Sys Leistung kaum denkbar, wenn ihn der erfahrenere Cluzet nicht geschickt unterstützen würde.

ohne dass man dahinter eine mühsame Anstrengung bemerkt, was fatal wäre. Denn nichts ist unlustiger als ein Komödiant, der verzweifelt versucht, witzig zu sein und dabei von seinem Publikum entlarvt wird. Schützenhilfe bekommt er von François Cluzet, der ja oft genug Normalos spielt, hier dagegen sämtliche Schauspielleistungen nur mit der Mimik seines Gesichts und mit seiner Stimme zu leisten hat. Das ist sehr viel schwieriger, als Cluzet es hier aussehen lässt, an sich schon eine große Leistung. Und obwohl er im zentralen Duo den undankbareren Part erwischt hat, wäre Sys Leistung kaum denkbar, wenn ihn der erfahrenere Cluzet nicht geschickt unterstützen würde.

Der andere wichtige Punkt für die Wirkungskraft dieses Films ist der Einsatz der Klischees. Wenn diese auch reichhaltig vorhanden sind, so umgeht „Ziemlich beste Freunde“ die gröbsten und schlimmsten Fallen. Wenn etwa Philippes Finanzberater bei seiner Warnung vor dem „Kriminellen“ von Philippe sofort abgeschmettert wird und man es dabei belässt, hätte man in Hollywood mindestens noch eine Intrige des Finanzberaters hinterhergeschoben, um den ungeliebten Eindringling loszuwerden. Wo Driss mit Sorge beobachtet, wie sein jüngerer Neffe sich mit Gangmitgliedern einlässt, hätte Hollywood die Situation eskalieren lassen und in direkten Konflikt mit seinen Hauptfiguren gebracht, anstatt diesen Erzählstrang zur logischen Motivation der Figuren zu benutzen. Wie jedes buddy movie braucht auch „Ziemlich beste Freunde“ den Moment, wo sich die neugefundenen (ziemlich) besten Freunde trennen, aber es ist erfreulich, wie undramatisch und unspektakulär dieses hier herbeigeführt wird: Keine Sensationsheischerei, keine unnötige Dramatik – hier wird aus dieser so unrealistischen Geschichte zeitweilig eine realistische, weswegen man diesem Film vielleicht auch seine bisweilen groben Striche eher verzeiht.

„Ziemlich beste Freunde“ ist ziemlich gut und wird auch hierzulande sein Publikum finden. Man kann diesem Film nicht böse sein, nicht weil, sondern obwohl er alles tut, um gemocht zu werden. Soweit reicht die Magie des Kinos doch noch: manchmal reicht es völlig aus, einfach gut unterhalten zu werden, mit einem Tupfer Ernsthaftigkeit und einem großen Schlag Charme. Mit Turborollstuhl volle Pulle in den Eskapismus? Ausnahmsweise.

Neuen Kommentar hinzufügen