In sehr seltenen Fällen treffen auch große Filmstudios noch Entscheidungen, die nicht nur gewagt, sondern auch mehr als richtig sind. Ein Paradebeispiel dafür wäre der Entschluss, die von Joel Schumacher in die bonbonbunte Lächerlichkeit getriebene Batman-Reihe für den nächsten Teil in die Hände von Darren Aronofsky  zu legen. Der hat bisher nur zwei sehr eigenwillige Independent-Filme realisiert, doch schon wer seinen Erstling "Pi" gesehen hat kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hier ein Regisseur mit einem seltenen Stilbewußtsein am Werk ist, einer von den wenigen Leuten, die ihren eigenen Prototyp von Inszenierung entwickeln (so wie Tarantino oder Ritchie). Der Film, der bewies dass der Weltverschwörungs-Paranoia-Schocker "Pi" keine Eintagsfliege war und ergo Aronofsky den Batman-Regiestuhl schlußendlich einbrachte, kommt nun endlich, mit über einem Jahr Verzögerung und in vollkommen lächerlicher Kopienanzahl, auch auf deutsche Leinwände. Und hat es wahrlich nicht verdient, so dermaßen ignoriert zu werden.

zu legen. Der hat bisher nur zwei sehr eigenwillige Independent-Filme realisiert, doch schon wer seinen Erstling "Pi" gesehen hat kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hier ein Regisseur mit einem seltenen Stilbewußtsein am Werk ist, einer von den wenigen Leuten, die ihren eigenen Prototyp von Inszenierung entwickeln (so wie Tarantino oder Ritchie). Der Film, der bewies dass der Weltverschwörungs-Paranoia-Schocker "Pi" keine Eintagsfliege war und ergo Aronofsky den Batman-Regiestuhl schlußendlich einbrachte, kommt nun endlich, mit über einem Jahr Verzögerung und in vollkommen lächerlicher Kopienanzahl, auch auf deutsche Leinwände. Und hat es wahrlich nicht verdient, so dermaßen ignoriert zu werden.

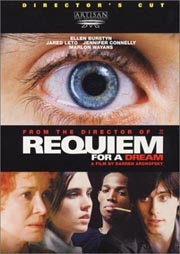

"Requiem for a Dream" ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Hubert Selby jr. ("Letzte Ausfahrt Brooklyn"), dessen Werke dafür bekannt sind, den Finger tief in die besonders widerlichen Wunden des versagenden amerikanischen Sozialsystems zu legen. In diesem Falle heißt diese Wunde Drogenabhängigkeit, und wird in einem kleinen Mikrokosmos von vier Personen in gnadenloser Konsequenz veranschaulicht.

In der Mitte steht dabei Harry Goldfarb (Jared Leto), ein gescheiterter Bursche, der alle zwei Tage den Fernseher seiner Mutter zum Pfandleiher bringt, um für sich und seinen Kumpel Tyrone (Marlon Wayans, der  Oberkiffer aus "Scary Movie") neues Heroin kaufen zu können, bis seine aus wohlhabendem Hause stammende Freundin Marion (Jennifer Connelly) wieder etwas Geld am Start hat. Seine Mutter Sara (Ellen Burstyn) ist, verlassen von Ehemann und Sohn, in ihrer Einsamkeit so auf ihren Fernseher angewiesen, dass sie diesen jedesmal wieder auslöst und weiter Gameshows guckt. Als eines Tages ein Anruf von einem Kandidaten-Rekrutierer kommt und Sara tatsächlich Bewerbungsunterlagen erhält, setzt der Traum von Berühmtheit und Reichtum ein. Doch für einen ordentlichen Fernsehauftritt muss man gut aussehen, und um in ihre hübsches rotes Kleid zu passen, landet Sara ohne viel Nachdenken auf einer Pillen-Diät aus Appetitzüglern. Was genau sich seine Mutter da Tag für Tag einwirft weiß Harry nur zu genau, ist allerdings selber zu sehr damit beschäftigt, seinen eigenen kleinen Handel aufzuziehen, um sich mit Marion dem Traum von Eigenheim und Selbständigkeit zu verwirklichen. Bis die Quellen versiegen und für alle der Stoff (und das Geld) reichlich knapp wird.

Oberkiffer aus "Scary Movie") neues Heroin kaufen zu können, bis seine aus wohlhabendem Hause stammende Freundin Marion (Jennifer Connelly) wieder etwas Geld am Start hat. Seine Mutter Sara (Ellen Burstyn) ist, verlassen von Ehemann und Sohn, in ihrer Einsamkeit so auf ihren Fernseher angewiesen, dass sie diesen jedesmal wieder auslöst und weiter Gameshows guckt. Als eines Tages ein Anruf von einem Kandidaten-Rekrutierer kommt und Sara tatsächlich Bewerbungsunterlagen erhält, setzt der Traum von Berühmtheit und Reichtum ein. Doch für einen ordentlichen Fernsehauftritt muss man gut aussehen, und um in ihre hübsches rotes Kleid zu passen, landet Sara ohne viel Nachdenken auf einer Pillen-Diät aus Appetitzüglern. Was genau sich seine Mutter da Tag für Tag einwirft weiß Harry nur zu genau, ist allerdings selber zu sehr damit beschäftigt, seinen eigenen kleinen Handel aufzuziehen, um sich mit Marion dem Traum von Eigenheim und Selbständigkeit zu verwirklichen. Bis die Quellen versiegen und für alle der Stoff (und das Geld) reichlich knapp wird.

Ebenso simpel wie genial ist "Requiem for a Dream" in vier nach den Jahreszeiten benannten Teilen aufgebaut, und in der "Summer"-Episode geht es auch allen Beteiligten so gut wie selten in ihrem Leben. Dass das nicht so bleiben kann wird schon mit der Einblendung des doppeldeutigen Wortes "Fall" (engl. sowohl für "Herbst" als auch für "fallen") deutlich, und wie es von da an mit den vier Protagonisten geradezu rasant abwärts geht, ist beizeiten so drastisch in Szene gesetzt, dass man fast weg sehen möchte. Wäre da nicht Aronofskys packende, visuell extrem innovative Inszenierung, der es tatsächlich gelingt, einem "hässlichen" Drogenfilm eine bewundernswerte, paradoxe Schönheit zu geben. Auch wenn die meisten Kniffe schon aus "Pi" bekannt sind und somit ein bißchen das Aha-Erlebnis fehlt, Aronofskys Kombination von Splitscreen, Kopfkameras und sogenannten "Shatter Speeds" (das schnelle Hintereinanderschneiden kurzer Detailaufnahmen, um einen routinierten Vorgang zu verdeutlichen; von Guy Ritchie z.B. in "Snatch" geklaut) ist aufregend, einfallsreich und brillant.

Wobei auch den Darstellern ein besonderes Lob gezollt werden muss. Leto und Connelly beweisen ein weiteres Mal, dass sie weit mehr sind als schöne Gesichter, und dass der für gewöhnlich erbärmlich durch die Gegend kaspernde Marlon Wayans tatsächlich ernsthaft spielen kann ist beinahe die größte Überraschung des gesamten Films. Überragt werden sie indes alle von Ellen Burstyn, die für ihr Portrait von Sara Goldfarb im letzten Jahr völlig zurecht für den Oscar nominiert wurde (und bei einigen etwas faireren Filmpreisen auch ausgezeichnet wurde). Ohnehin mit einer sehr dankbaren Rolle versehen, verkörpert Burstyn die von verzweifelter Einsamkeit in TV- und schließlich Tablettenabhängigkeit getriebene Sara mit vollem Einsatz und meistert den bei weitem schwersten Part des Films mit Bravour.

Wobei auch den Darstellern ein besonderes Lob gezollt werden muss. Leto und Connelly beweisen ein weiteres Mal, dass sie weit mehr sind als schöne Gesichter, und dass der für gewöhnlich erbärmlich durch die Gegend kaspernde Marlon Wayans tatsächlich ernsthaft spielen kann ist beinahe die größte Überraschung des gesamten Films. Überragt werden sie indes alle von Ellen Burstyn, die für ihr Portrait von Sara Goldfarb im letzten Jahr völlig zurecht für den Oscar nominiert wurde (und bei einigen etwas faireren Filmpreisen auch ausgezeichnet wurde). Ohnehin mit einer sehr dankbaren Rolle versehen, verkörpert Burstyn die von verzweifelter Einsamkeit in TV- und schließlich Tablettenabhängigkeit getriebene Sara mit vollem Einsatz und meistert den bei weitem schwersten Part des Films mit Bravour.

Aronofsky und Autor Selby (der am Drehbuch mitschrieb) haben sich hier indes auch selbst übertroffen: Der Charakter von Sara ist einer der tragischsten aber auch am besten ausgearbeiteten der jüngeren Filmgeschichte. In diesem Handlungsstrang stimmen wirklich alle Details: Vom Arzt, der seine Patientin nicht einmal ansieht und nur mit einem Blick aufs Krankenblatt das verschreibt, was sie haben will; über die von Sara gebannt verfolgte Game-Show, die augenscheinlich 24 Stunden am Tag läuft (und auf geniale Weise den Kern des TV-Schwindels einfängt); bis hin zur Erkenntnis, dass Sara in einem sozialen Gefilde gefangen ist, in dem sich niemand ernsthaft um ihre Belange kümmert.

Neben dieser kongenialen Umsetzung erblasst die Parallelhandlung um Harry, Marion und Tyrone ein wenig, auch, weil die aufgezeigten Drogenkarrieren weitaus typischer sind und daher weniger schockierend wirken als die von Sara. Dennoch finden sich hier durchaus einige Szenen, die dem Zuschauer durch Mark und Bein gehen, und selten wurde persönliche Erniedrigung so erbarmungslos eingefangen wie im Falle von Marion.

"Requiem for a Dream" ist sehr starker Tobak, und sicher kein Film, nach dem man unbeschwert und gut gelaunt aus dem Kino wippen kann, trotz aller visueller Eleganz und bewundernswerter Inszenierung. Die Wirksamkeit von Aronofskys Methodik spiegelt sich natürlich auch in der Gefühlswelt des Zuschauers wieder, und spätestens bei der Selbstanalyse dürfte jedem bewußt werden, was für ein Ausnahmetalent hier im Regiestuhl saß. Manch einer hat argumentiert, dass mit Steven Soderbergh's "Traffic" das Augenmerk des Drogenfilms auf das größere Problem gewechselt ist, doch konsequente und genaue Einzelfallstudien wie hier verlieren dadurch nicht ihre Wirkung. Kein halbseidenes Happy End, keine sanften Hoffnungsschimmer. Am Ende haben alle verloren. Ihre Freiheit, ihre Würde, ihren Verstand oder ihren Arm.

Neuen Kommentar hinzufügen