|

Wenn

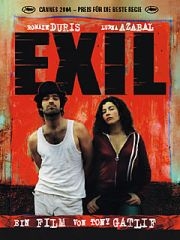

dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"

in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich

vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit

Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"

von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur

tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten

und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten

Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,

die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke

in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt

Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem

Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,

um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen. Wenn

dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"

in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich

vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit

Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"

von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur

tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten

und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten

Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,

die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke

in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt

Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem

Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,

um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen.

Der nackte Zano (Romain Duris, "Der

wilde Schlag meines Herzens" und "L'auberge

Espanole") dreht sich weg vom Fenster, durch dass man die

uninteressanten und tristen grauen Straßen von Paris erkennen

kann. Er könnte ein paar Stockwerke hinabsteigen und würde

sich dann im Zentrum der Gleichgültigkeit einer Weltmetropole

wiederfinden. Man könnte aber auch ausbrechen und auswandern.

"Lass uns nach Algerien gehen" sagt er plötzlich

und regungslos zu Naïma (Lubna Azabal, "25 Grad im Winter"),

die ebenfalls nackt ist und von der gleichen Emotionslosigkeit beherrscht

wird wie Zano.

So

unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".

Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,

die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient

und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und

Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass

sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie

sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.

Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,

die ihnen ihre Reise bringen könnte. So

unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".

Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,

die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient

und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und

Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass

sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie

sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.

Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,

die ihnen ihre Reise bringen könnte.

Gatlifs Geniestreich zeichnet einen enorm sehenswerten Culture

Clash und macht aus "Exil" ein schönes Stück

sorgloses und überdrehtes Road-Kino, dass ab und zu von einem

angenehmen Mystifizismus überzogen wird. So wird hier aus dem

biblischen Symbol der Apfelübergabe von Eva an Adam ein Vorspiel

und dann eine bizarre sexuelle Phantasie. Das Zwiegespräch

mit dem Großvater endet mit einem Paar Walkman-Kopfhörer,

die an seinen Grabstein gehängt werden. Und Naïma weigert

sich stur, die traditionelle arabische Kleidung zu tragen nur weil

... nur weil ihr zu heiß ist.

Das

einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden

scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt

Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller

permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband

oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.

Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,

französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap. Das

einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden

scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt

Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller

permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband

oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.

Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,

französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap.

"Exil" ist ein Anti-Roadmovie, weil Naïma und ihr

Freund gegen den Strom wandern. Sie ziehen nicht wie üblich,

in Richtung der Industrieländer. Nein, sie gehen zurück,

zu den Wurzeln ihrer Identität. Sie begegnen aber immer wieder

Menschen, die dann doch dem Strom der Emmigranten folgen, und die

auf ein besseres Leben hoffen. Ein Leben ohne Armut und ohne Hunger.

Ein Leben, das Zano und seine Freundin hatten, das sie aber aufgeben

um ihre Identitätslosigkeit zu bekämpfen.

Regisseur

Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist

Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm

der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die

nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten

oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen

tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts

mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.

Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,

wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht

die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe. Regisseur

Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist

Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm

der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die

nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten

oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen

tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts

mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.

Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,

wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht

die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.

Und trotzdem oder genau deshalb bekommt man ein erfischendes Gefühl

von Schönheit vermittelt. Vielleicht weil die Schönheit

hier nicht perfekt ist. Sie trägt Narben: Narben, die der französisch-algerische

Krieg hinterlassen hat. Narben, die beide Liebenden an ihren Körpern

haben und auch die, die sie tief in ihrer Psyche tragen.

Im ganzen Film fällt nicht ein unnützes Wort. Jeder nimmt

von dieser Reise mit, was er bekommen konnte. Im Epilog sitzen unsere

Helden auf dem Friedhof: Naïma schält eine Apfelsine.

Sie sind nicht in Eile. Vielleicht kommen sie einmal wieder zurück,

vielleicht aber auch nicht. Sie müssen es jedenfalls nicht

mehr. Freiheit (und das scheint die universelle Botschaft dieses

Schmuckstückes des jungen französischen Kinos zu sein)

bedeutet, sich niemals irgendwo auf Dauer niederzulassen.

|

Wenn

dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"

in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich

vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit

Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"

von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur

tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten

und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten

Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,

die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke

in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt

Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem

Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,

um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen.

Wenn

dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"

in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich

vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit

Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"

von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur

tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten

und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten

Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,

die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke

in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt

Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem

Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,

um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen. So

unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".

Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,

die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient

und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und

Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass

sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie

sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.

Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,

die ihnen ihre Reise bringen könnte.

So

unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".

Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,

die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient

und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und

Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass

sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie

sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.

Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,

die ihnen ihre Reise bringen könnte. Das

einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden

scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt

Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller

permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband

oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.

Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,

französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap.

Das

einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden

scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt

Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller

permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband

oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.

Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,

französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap. Regisseur

Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist

Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm

der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die

nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten

oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen

tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts

mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.

Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,

wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht

die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.

Regisseur

Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist

Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm

der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die

nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten

oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen

tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts

mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.

Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,

wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht

die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.

Neuen Kommentar hinzufügen