Um die zunehmende Erstarkung der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO zu schwächen, beschloss Israel am 6.Juni 1982 einen Angriff auf den Libanon. Es begann der Libanonkrieg. Zu den wichtigsten Verbündeten der israelischen Armee unter der Führung des damaligen Verteidigungsministers Ariel Scharon gehörte die christliche Phalange-Miliz, die in der Bevölkerung Libanons einen immensen Rückhalt hatte. Durch die Wahl von Bashir Gemayel, einem Mitglied der Phalange, zum Präsidenten Libanons erhoffte sich Israel die  palästinensischen Kräfte unter Kontrolle halten zu können. Doch kurze Zeit darauf fiel Bashir Gemayel in dem Hauptquartier seiner Partei einem Bombenanschlag zum Opfer. Der unkontrollierbare Hass, der daraufhin bei den Mitgliedern der Phalange-Miliz entstand, entlud sich in einem bestialischen Massaker an palästinensischen Gefangenen in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila. Noch heute gelten Sabra und Schatila als großes Trauma im Nahen Osten.

palästinensischen Kräfte unter Kontrolle halten zu können. Doch kurze Zeit darauf fiel Bashir Gemayel in dem Hauptquartier seiner Partei einem Bombenanschlag zum Opfer. Der unkontrollierbare Hass, der daraufhin bei den Mitgliedern der Phalange-Miliz entstand, entlud sich in einem bestialischen Massaker an palästinensischen Gefangenen in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila. Noch heute gelten Sabra und Schatila als großes Trauma im Nahen Osten.

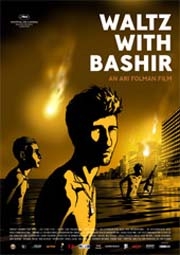

Dieser zeithistorische Diskurs ist wichtig und essentiell, um den politischen Rahmen und Kontext von Ari Folmans furiosem Film "Waltz with Bashir" besser nachvollziehen zu können. Folman war selber als Soldat im Libanonkrieg im Einsatz. Viele Jahre später wird er von einem Freund besucht, der von einem ganz bestimmten Alptraum geplagt wird. Schnell stimmen beide überein, dass diese Träume in Verbindung mit dem Kriegsdienst im Libanonkrieg zusammenhängen. Des Weiteren erkennt Ari Folman, dass er selber keine Erinnerungen an den Krieg mehr hat. Er beschließt alte Kameraden und Freunde aufzusuchen und dem Geheimnis der Vergangenheit auf die Spur zu kommen, und so beginnt sein Dokumentarfilm "Waltz with Bashir". Das Besondere: Der Film ist ein animierter Dokumentarfilm und damit ein filmästhetisches Novum.

Es wird schnell ersichtlich, dass die Wahl des Genres perfekt mit dem Hauptmotiv des Films korrespondiert. Wie schafft man es nämlich, das verdrängte Grauen und den unterdrückten Schmerz eines fürchterlichen Erlebens zu verarbeiten? Ari Folmans Weg zu seinen Freunden und die Gespräche die er mit seinen ehemaligen Kameraden führt, werden immer wieder durch ausgiebige Rückblenden durchbrochen. Die gezeichneten Flashbacks und Traumsequenzen sind fast immer brüchig,  düster und surreal. Sie sind nicht fassbar und mischen Wunschvorstellungen mit Fetzen von Realität. Ein Motiv, das sich im Film öfter wiederholt, sind die nackten Soldaten, die aus dem Meer auf eine zerbombte und brennende Häuserfassade zu laufen. Ein anderes zeigt einen Soldaten, der sich an einer riesigen nackten Frau festhält und so dem grausamen Kampfhandlungen davon schwimmt.

düster und surreal. Sie sind nicht fassbar und mischen Wunschvorstellungen mit Fetzen von Realität. Ein Motiv, das sich im Film öfter wiederholt, sind die nackten Soldaten, die aus dem Meer auf eine zerbombte und brennende Häuserfassade zu laufen. Ein anderes zeigt einen Soldaten, der sich an einer riesigen nackten Frau festhält und so dem grausamen Kampfhandlungen davon schwimmt.

Auf diese Weise entsteht ein Bilderstrom, der eindringlich den Schmerz und die Qual der Erinnerung viel dichter und unmittelbarer reflektiert, als es herkömmliches Filmmaterial hätte tun können. Die Realität der Erinnerung ist in "Waltz with Bashir" immer eng an die Welt der Phantasie gekoppelt. Besonders hilfreich ist dabei auch die zu begrüßende Entscheidung, den Film nicht den Möglichkeiten einer hochtechnischen Computeranimation à la Pixar zu unterwerfen. Die Animation orientiert sich vielmehr an der Tradition der Ligne Claire-Schule, einer Comic-Stilrichtung, die maßgeblich durch den belgischen "Tim und Struppi"-Erfinder Hergé geprägt wurde. Im Film dominieren daher simple aber dennoch präzise Konturen. Durch diese brillant animierte Verfälschung schleicht sich auch eine gewisse Art der Universalität in die ganze Rahmenhandlung ein.

"Waltz with Bashir" meint daher nicht ausschließlich das Schicksal der Soldaten aus dem Libanonkrieg. Es geht um alle Soldaten, die nach dem Krieg zu Hause in Depressionen verfallen und sich nicht wieder in den Alltag integrieren können. Natürlich hat dieses Werk für die israelische Bevölkerung eine noch viel intensivere Bedeutung. Den meist sehr jungen israelischen Soldaten stehen selten  professionelle Psychotherapeuten zur Verfügung. Und da in Israel jeder Jugendliche den Wehrdienst ableisten muss (Männer 36 Monate und Frauen 24 Monate) sind die Konflikte, die Ari Folmans Film verhandelt, nicht nur auf eine kleine Gruppe zu reduzieren. In manchen Fällen haben die Soldaten nicht einmal den Grundwehrdienst abgeleistet und müssen bereits in militärischen Einsätzen das Vaterland verteidigen.

professionelle Psychotherapeuten zur Verfügung. Und da in Israel jeder Jugendliche den Wehrdienst ableisten muss (Männer 36 Monate und Frauen 24 Monate) sind die Konflikte, die Ari Folmans Film verhandelt, nicht nur auf eine kleine Gruppe zu reduzieren. In manchen Fällen haben die Soldaten nicht einmal den Grundwehrdienst abgeleistet und müssen bereits in militärischen Einsätzen das Vaterland verteidigen.

Doch der wahre Horror beginnt für die meisten mit dem Ende des Wehrdienstes. In seinem auf der diesjährigen Berlinale gezeigten Film "Flipping Out" beobachtet der israelische Regisseur Yoav Shamir, wie entlassene israelische Soldaten mit ihrem Endsoll nach Indien reisen und in einem nahezu selbstzerstörerischen Trieb anfangen alle möglichen Drogen zu konsumieren. Ein Brauch, den fast 90 Prozent der Soldaten befolgen. Der Drogentrip als Befreiungsritual. Im Qualm des Joints soll der Rauch der Gewehre und die Angst des Krieges vergessen und verdrängt werden. Ari Folmans Generation kannte diese Art von Traumabewältigung noch nicht. Da der Regisseur in "Waltz with Bashir" nicht nur sich selber, sondern auch seine Freunde (die bis auf zwei Ausnahmen alle persönlich an dem Film mitgearbeitet haben) in den Mittelpunkt des Filmes rückt, wird erkennbar, dass in den meisten Fällen die Verdrängung zum probatesten Mittel der Bewältigung geworden ist. Doch je länger sich Folman mit den Menschen unterhält, umso klarer werden seine eigenen Erinnerungen. Die Bilder ergeben langsam einen Sinn. Der Film ist daher auch eine Art psychotherapeutischer Selbstversuch.

Was "Waltz with Bashir" zu so einem außergewöhnlichen Film macht, ist neben seiner ungewöhnlichen Form und Erzählweise vor allem der Mut, den schmerzhaften Prozess des Erinnerns freizulegen und das Trauma der ehemaligen israelischen Soldaten direkt spürbar zu machen. Wenn der Film seine Bilder dann noch mit 80er Jahre-Popmusik unterlegt, dann erhält dieses Werk eine Wucht, die man nur noch mit Francis Ford Coppolas Meisterwerk "Apocalypse Now" vergleichen kann. Und das will schon was heißen.

Neuen Kommentar hinzufügen