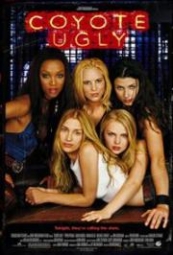

Ein

Teil von Jerry Bruckheimer ist niemals älter als zwanzig Jahre

geworden. Anders lässt es sich kaum erklären, daß

dieser Mann mit traumwandlerischer Sicherheit jedes Jahr einen Film

produziert, der die Wünsche und Bedürfnisse des vornehmlich

jungen und männlichen Kinopublikums perfekt befriedigt. Wo

Bruckheimer drauf steht, da ist garantiert mit knalliger Action,

coolen Helden, mindestens einer heißen Braut und vor allem

wenig Handlung zu rechnen. Was will Mann als Testosteron-gesteuerter

Popcorn-Junkie mehr. Und weil Bruckheimer seine Pappenheimer kennt,

legt er dieses Jahr noch einen drauf: Neben der Autofreak-Masturbationsvorlage

„Nur noch 60 Sekunden“ kommt nun „Coyote Ugly“,

ein Film um eine Bar, die kein Bursche unter 25 (und die wenigsten

darüber) jemals freiwillig verlassen würde.

Ein

Teil von Jerry Bruckheimer ist niemals älter als zwanzig Jahre

geworden. Anders lässt es sich kaum erklären, daß

dieser Mann mit traumwandlerischer Sicherheit jedes Jahr einen Film

produziert, der die Wünsche und Bedürfnisse des vornehmlich

jungen und männlichen Kinopublikums perfekt befriedigt. Wo

Bruckheimer drauf steht, da ist garantiert mit knalliger Action,

coolen Helden, mindestens einer heißen Braut und vor allem

wenig Handlung zu rechnen. Was will Mann als Testosteron-gesteuerter

Popcorn-Junkie mehr. Und weil Bruckheimer seine Pappenheimer kennt,

legt er dieses Jahr noch einen drauf: Neben der Autofreak-Masturbationsvorlage

„Nur noch 60 Sekunden“ kommt nun „Coyote Ugly“,

ein Film um eine Bar, die kein Bursche unter 25 (und die wenigsten

darüber) jemals freiwillig verlassen würde.

Die Story ist dabei in gewohnter Bruckheimer-Manier flach wie die Waterkant: Das Landei Violet zieht von New Jersey in das ganze 42 Meilen entfernte New York, um dort als Songschreiberin große Karriere zu machen. Sie zieht in ein winziges Loch mitten in Chinatown (ohne auch nur einen Chinesen zu treffen), wird bei zahlreichen Plattenfirmen am Empfang abgefertigt, schlußendlich auch noch beraubt und sitzt schon nach wenigen Filmminuten auf dem Dach ihres Hauses und singt mit sanfter Stimme und Gitarre ihre Schmachtfetzen in den New Yorker Nachthimmel. Das obligatorische „I will survive“ gab’s schon beim Abschied von den besten Freundinnen. Nach einer Viertelstunde mit einer derartigen Vielzahl miserabler Klischees zugemüllt, denkt manch ein Zuschauer bereits ernsthaft übers Saal-Verlassen nach, doch Gott sei Dank bekommt Violet per Zufall dann einen Job in einer Bar. Und in was für einer!

„Coyote

Ugly“ heißt der so ziemlich heißeste Laden, den

es im Kino je zu sehen gab. Die Besitzerin Lil verwöhnt ihre

Gäste zwar nicht gerade mit einer ausführlichen Getränkekarte:

Neben Bier gibt es nur ihre besten Freunde zu trinken („Jim,

Jack, Johnny Red, Johnny Black und José, in welcher Variation

auch immer, so lange es in ein Shot-Glas passt!“), und wer

Wasser bestellt, wird erstmal ordentlich naß gespritzt. Dafür

legen aber die drei Bardamen Cammie, Rachel und Zoe alle paar Minuten

eine furiose Sohle auf die Theke. Zu heißen Rhythmen aus der

Juke-Box schütteln sie ihre schönen Körper, übergießen

sich mit massenhaft kaltem Wasser und trinken Tequila aus den Bauchnabeln

ihrer mehr als begeisterten Kunden. Für Violet ist das anfangs

noch sehr gewöhnungsbedürftig, doch nicht lange, und sie

ist die neue Attraktion im „Coyote Ugly“, während

ihr Freund Kevin krampfhaft darum bemüht ist, ihre Bühnenangst

zu heilen, auf daß sie endlich ihren großen Durchbruch

schaffen möge.

„Coyote

Ugly“ heißt der so ziemlich heißeste Laden, den

es im Kino je zu sehen gab. Die Besitzerin Lil verwöhnt ihre

Gäste zwar nicht gerade mit einer ausführlichen Getränkekarte:

Neben Bier gibt es nur ihre besten Freunde zu trinken („Jim,

Jack, Johnny Red, Johnny Black und José, in welcher Variation

auch immer, so lange es in ein Shot-Glas passt!“), und wer

Wasser bestellt, wird erstmal ordentlich naß gespritzt. Dafür

legen aber die drei Bardamen Cammie, Rachel und Zoe alle paar Minuten

eine furiose Sohle auf die Theke. Zu heißen Rhythmen aus der

Juke-Box schütteln sie ihre schönen Körper, übergießen

sich mit massenhaft kaltem Wasser und trinken Tequila aus den Bauchnabeln

ihrer mehr als begeisterten Kunden. Für Violet ist das anfangs

noch sehr gewöhnungsbedürftig, doch nicht lange, und sie

ist die neue Attraktion im „Coyote Ugly“, während

ihr Freund Kevin krampfhaft darum bemüht ist, ihre Bühnenangst

zu heilen, auf daß sie endlich ihren großen Durchbruch

schaffen möge.

Genau

genommen ist „Coyote Ugly“ ein fürchterlich schlechter

Film. Violets Gebaren in der großen Stadt ist so dumm-naiv,

daß man nicht eine Sekunde Mitleid mit ihr haben kann. Die

Dialoge sind von einer Qualität, die zeitweise für hochstehende

Zehennägel sorgt, und den inneren Konflikt mit der Bühnenangst

glaubt man keine Sekunde: Ohne Probleme gröhlt Violet auf der

Theke des „Coyote Ugly“ wild tanzend fremde Songs mit,

nur ihre eigenen Lieder kann sie vor Publikum nicht singen. Sicher,

Dicker!

Genau

genommen ist „Coyote Ugly“ ein fürchterlich schlechter

Film. Violets Gebaren in der großen Stadt ist so dumm-naiv,

daß man nicht eine Sekunde Mitleid mit ihr haben kann. Die

Dialoge sind von einer Qualität, die zeitweise für hochstehende

Zehennägel sorgt, und den inneren Konflikt mit der Bühnenangst

glaubt man keine Sekunde: Ohne Probleme gröhlt Violet auf der

Theke des „Coyote Ugly“ wild tanzend fremde Songs mit,

nur ihre eigenen Lieder kann sie vor Publikum nicht singen. Sicher,

Dicker!

Eigentlich wirklich fürchterlich. Aber wie gesagt, wir sind bei einer Bruckheimer-Produktion. Und sofern man zur oben beschriebenen Zielgruppe gehört, trösten auch in diesem Falle die offenkundigen Vorzüge des Films über die noch offenkundigeren Schwachpunkte hinweg. Das „Coyote Ugly“ ist schlichtweg der geilste Laden, den man jemals im Kino oder in der Realität gesehen hat. Was hier abgeht, ist simpel die heftigste Party ever, und das jeden Abend. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß der Mittelteil von „Coyote Ugly“ am besten unterhält, denn hier gibt’s die volle Bar-Action, eine herrliche Kombination von den zwei liebsten Dingen der spätpubertären Männlichkeit: Saufen und heiße Bräute.

Da stört es dann auch nicht weiter, daß Tyra Banks, an der die Werbekampagne des Streifens aufgehängt wird, kaum mehr als zehn Minuten zu sehen ist. Da stört es auch nicht, daß John Goodman, in einer viel zu kleinen Nebenrolle als Violets Vater der absolute (einzige?) schauspielerische Lichtblick, nicht die Präsenz bekommt, die er verdient hätte. Da stört es erst recht nicht, daß sämtliche Glaubwürdigkeit total auf der Strecke bleibt.

Die

erstaunliche Schizophrenie von „Coyote Ugly“ kommt aber

dann zum Vorschein, als die Bausatz-Handlung ihrem Ende entgegen

steuert: Grundsätzlich will der Film uns weiß machen,

daß diese Bar nicht der Ort ist, an dem Violet bleiben sollte.

Andererseits gibt er sich aber alle Mühe zu zeigen, daß

dies eindeutig der Ort ist, an dem jeder sein möchte. Mit diesem

paradoxen Konflikt konfrontiert, sieht sich der ohnehin zur simplen

Fleischbeschau überwechselte Zuschauer in der glücklichen

Lage, die an dieser Stelle angebrachte Reaktion bei früheren

Bruckheimer-Filmen in Perfektion trainiert zu haben: Einfach Hirn

abschalten, nicht drüber nachdenken und alles geil finden,

was man hier sieht.

Die

erstaunliche Schizophrenie von „Coyote Ugly“ kommt aber

dann zum Vorschein, als die Bausatz-Handlung ihrem Ende entgegen

steuert: Grundsätzlich will der Film uns weiß machen,

daß diese Bar nicht der Ort ist, an dem Violet bleiben sollte.

Andererseits gibt er sich aber alle Mühe zu zeigen, daß

dies eindeutig der Ort ist, an dem jeder sein möchte. Mit diesem

paradoxen Konflikt konfrontiert, sieht sich der ohnehin zur simplen

Fleischbeschau überwechselte Zuschauer in der glücklichen

Lage, die an dieser Stelle angebrachte Reaktion bei früheren

Bruckheimer-Filmen in Perfektion trainiert zu haben: Einfach Hirn

abschalten, nicht drüber nachdenken und alles geil finden,

was man hier sieht.

Es wäre zu einfach, „Coyote Ugly“ als einen platten, klischeeüberfrachteten, unüberraschenden und an die niedersten Instinkte appellierenden Film zu verurteilen. Denn dies zu tun, würde bedeuten, seine tatsächliche Wirkung zu leugnen. In der Tat ist dieser Film der endgültige Beweis für die Manipulationsfähigkeiten von Bruckheimer-Produktionen: Man hat beim Ansehen über weite Strecken einen Mordsspaß, schlichtweg weil man etwas vorgegaukelt bekommt, wo man, trotz aller eingebildeter intellektueller Überlegenheit, selbst gern dabei wäre. Das ist vielleicht sofort peinlich, wenn man das Kino verläßt. Aber es ist eine Tatsache. Darauf erstmal einen Kurzen.

Neuen Kommentar hinzufügen