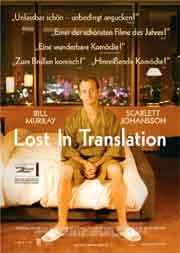

Der erste markante Filmauftritt von Sofia Coppola war alles andere als vielversprechend: Geleitet von überzogenem Familienbewusstsein besetzte sie ihr Vater Francis Ford Coppola für die Rolle von Michael Corleones Tochter im dritten Teil der "Pate"-Saga, wo Sofia in einem Film von ohnehin diskutabler Qualität eine wahrlich unterirdische Schauspielvorstellung ablieferte. Dass sie nach diesem Fiasko der Filmwelt nicht komplett den Rücken zukehrte, dafür muss man retrospektiv allerdings dankbar sein, ebenso wie für Sofias Entscheidung, eher in die Fußstapfen des Herrn Papa zu treten und hinter die Kamera zu wechseln. Denn schon mit ihrem Regiedebüt, dem ätherisch-verschlossenen Teenager-Drama "The Virgin Suicides", sorgte Fräulein Coppola für massives Aufhorchen und wurde unter anderem bei den MTV Movie Awards 1999 als beste Nachwuchs-Filmemacherin ausgezeichnet. Vier Jahre später folgt nun Film Nummer Zwei, der seinen beeindruckenden Vorgänger nochmals zu überflügeln weiß, denn mit "Lost in Translation" erzählt Coppola nicht nur eine gewitzte Komödie, sondern auch die sehr gut beobachtete Geschichte zweier Seelen, die eine Menge gemeinsam haben, obwohl sie gut 20 Jahre trennen.

Im

noblen Park Hyatt Hotel in Tokio begegnen sich - an der Hotelbar,

wo sonst - die beiden Amerikaner Bob (Bill Murray in der vielleicht

besten Vorstellung seiner Karriere) und Charlotte (Scarlett Johansson,

"Ghost World"). Er ein gemachter Schauspielstar, der für

den Dreh eines lächerlichen Whiskey-Werbespots angereist ist,

sie die junge Gattin eines gefragten Fotografen (Giovanni Ribisi),

der auf seinen Reisen nicht wirklich Verwendung für seine Frau

hat. Bob und Charlotte kommen ins Gespräch, weil sich ihnen

im fremden Tokio und im Mikrokosmos ihres Hotels nicht viele andere

Gelegenheiten bieten, und stellen einige Gemeinsamkeiten fest, denn

beide befinden sich in einer deutlichen Lebenskrise: Bob - in klassischer

Midlife-Crisis - steckt seit gut zwei Jahrzehnten in einer Ehe,

die offensichtlich jegliches Feuer verloren hat, gleichzeitig fehlt

ihm der Antrieb, etwas an seinem an sich ganz angenehmen Dasein

zu ändern. Charlotte ist noch jung und impulsiv und fragt sich

jetzt bereits, ob ihre Heirat nicht ein Fehler war, während

sie sich gleichzeitig Sorgen macht, emotional schon abgestumpft

zu sein. Gemeinsam brechen die beiden schließlich aus dem

sicheren Hafen ihres Hotels aus und erkunden die fremdartige Welt

Japans.

Im

noblen Park Hyatt Hotel in Tokio begegnen sich - an der Hotelbar,

wo sonst - die beiden Amerikaner Bob (Bill Murray in der vielleicht

besten Vorstellung seiner Karriere) und Charlotte (Scarlett Johansson,

"Ghost World"). Er ein gemachter Schauspielstar, der für

den Dreh eines lächerlichen Whiskey-Werbespots angereist ist,

sie die junge Gattin eines gefragten Fotografen (Giovanni Ribisi),

der auf seinen Reisen nicht wirklich Verwendung für seine Frau

hat. Bob und Charlotte kommen ins Gespräch, weil sich ihnen

im fremden Tokio und im Mikrokosmos ihres Hotels nicht viele andere

Gelegenheiten bieten, und stellen einige Gemeinsamkeiten fest, denn

beide befinden sich in einer deutlichen Lebenskrise: Bob - in klassischer

Midlife-Crisis - steckt seit gut zwei Jahrzehnten in einer Ehe,

die offensichtlich jegliches Feuer verloren hat, gleichzeitig fehlt

ihm der Antrieb, etwas an seinem an sich ganz angenehmen Dasein

zu ändern. Charlotte ist noch jung und impulsiv und fragt sich

jetzt bereits, ob ihre Heirat nicht ein Fehler war, während

sie sich gleichzeitig Sorgen macht, emotional schon abgestumpft

zu sein. Gemeinsam brechen die beiden schließlich aus dem

sicheren Hafen ihres Hotels aus und erkunden die fremdartige Welt

Japans.

Diese

exotische Fremde ist es auch, die für die erste Hälfte

von "Lost in Translation" der Ursprung des feinen, zielgenau

treffenden und enorm komischen Humors ist. Vor allem Bobs Kampf

mit den Eigenheiten jenes Landes, in dem alles klein, automatisch,

schnell, bunt und irre höflich ist, erscheint dem multikulturell

erfahrenen Zuschauer als wahrhaftig und ehrlich und gerade deshalb

als hoch amüsant. Manche Stimmen warfen Sofia Coppola einen

latenten "Anti-Japanismus" vor, weil sie sich hier über

ihr Gastgeberland lustig machen würde, doch wer so etwas sagt,

hat mal wieder nix verstanden: Interkulturelle Unterschiede sind

ein Fakt der Realität, und die amüsante Note der lieben

Not, sich in einer entsprechend fremden Kultur zu bewegen, hat nichts

mit Intoleranz gegenüber dem Exotischen zu tun, sondern mit

der eigenen Unfähigkeit, sich ausreichend in die andere Mentalität

hineinzuversetzen. Natürlich lacht man über die verrückten

jungen Leute in den Spielhallen oder über den japanischen Bekannten

von Charlotte, der beim Karaoke "God save the Queen" von

den Sex Pistols zum Besten gibt, aber dieses Lachen ist nie böse

gemeint - es ist das Ergebnis eines verwunderten, gänzlich

unschuldigen Staunens ob dieser unverständlichen Andersartigkeit.

Drum ist auch der Titel des Films für sich allein schon

Diese

exotische Fremde ist es auch, die für die erste Hälfte

von "Lost in Translation" der Ursprung des feinen, zielgenau

treffenden und enorm komischen Humors ist. Vor allem Bobs Kampf

mit den Eigenheiten jenes Landes, in dem alles klein, automatisch,

schnell, bunt und irre höflich ist, erscheint dem multikulturell

erfahrenen Zuschauer als wahrhaftig und ehrlich und gerade deshalb

als hoch amüsant. Manche Stimmen warfen Sofia Coppola einen

latenten "Anti-Japanismus" vor, weil sie sich hier über

ihr Gastgeberland lustig machen würde, doch wer so etwas sagt,

hat mal wieder nix verstanden: Interkulturelle Unterschiede sind

ein Fakt der Realität, und die amüsante Note der lieben

Not, sich in einer entsprechend fremden Kultur zu bewegen, hat nichts

mit Intoleranz gegenüber dem Exotischen zu tun, sondern mit

der eigenen Unfähigkeit, sich ausreichend in die andere Mentalität

hineinzuversetzen. Natürlich lacht man über die verrückten

jungen Leute in den Spielhallen oder über den japanischen Bekannten

von Charlotte, der beim Karaoke "God save the Queen" von

den Sex Pistols zum Besten gibt, aber dieses Lachen ist nie böse

gemeint - es ist das Ergebnis eines verwunderten, gänzlich

unschuldigen Staunens ob dieser unverständlichen Andersartigkeit.

Drum ist auch der Titel des Films für sich allein schon  brillant,

spielt er doch gekonnt mit der Erkenntnis, dass es in jeder Kultur

und Sprache Dinge gibt, die sich nicht angemessen übersetzen

lassen, die man als Außenstehender also gar nicht richtig

verstehen kann. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn dann

kann man immer noch Staunen - und Lachen.

brillant,

spielt er doch gekonnt mit der Erkenntnis, dass es in jeder Kultur

und Sprache Dinge gibt, die sich nicht angemessen übersetzen

lassen, die man als Außenstehender also gar nicht richtig

verstehen kann. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn dann

kann man immer noch Staunen - und Lachen.

Ist "Lost in Translation" in diesem Sinne zunächst

vor allem eine intelligente Komödie über dieses merkwürdige

ferne Land Japan, wandelt er sich langsam zu einem ernsthaften Portrait

der besonderen Beziehung zwischen Bob und Charlotte. Fast unmerklich

versteckt Coppola diese atmosphärische Kehrtwende geschickt

in eben jener Karaoke-Szene, bei der man zuerst noch über den

die Sex Pistols imitierenden Japaner lacht. Doch dann greift Bob

zum Mikrofon und singt erst "(What's so funny about) Peace,

Love and Understanding" und dann Roxy Music's sehnsüchtiges

"More than this", und  irgendwo

dazwischen verlassen wir einen Film über Japan und betreten

einen Film über zwei Menschen, die sehr ernsthaft über

die Frage nachdenken, was es für sie tatsächlich noch

geben kann. Der Ort, an dem alles anders ist, wandelt sich zu einem

Ort, an dem alles anders sein kann, und für kurze Zeit genießen

Bob und Charlotte die Sicherheit, die nur eine Reise fern der Heimat

bieten kann. Wo man auf einen gänzlichen Fremden trifft und

den Mut hat, sich diesem zu öffnen, eben weil er ein Fremder

ist.

irgendwo

dazwischen verlassen wir einen Film über Japan und betreten

einen Film über zwei Menschen, die sehr ernsthaft über

die Frage nachdenken, was es für sie tatsächlich noch

geben kann. Der Ort, an dem alles anders ist, wandelt sich zu einem

Ort, an dem alles anders sein kann, und für kurze Zeit genießen

Bob und Charlotte die Sicherheit, die nur eine Reise fern der Heimat

bieten kann. Wo man auf einen gänzlichen Fremden trifft und

den Mut hat, sich diesem zu öffnen, eben weil er ein Fremder

ist.

Dass Sofia Coppola keine Freundin einfacher Lösungen ist,

hat man schon deutlich an ihrem Erstling gesehen, als sie vom kollektiven

Selbstmord von fünf wunderschönen, unschuldigen jungen

Mädchen erzählte und fast konsequent jedes Motiv für

die Tat verweigerte. Entsprechend bleibt bei ihr die besondere Beziehung

zwischen Charlotte und Bob auch eine besondere Beziehung, die ihren

Zauber zu keinem Zeitpunkt durch einen viel zu nahe liegenden Sprung

in die Kiste verliert. Hier geht es um die Möglichkeit von

Verständnis, Erfüllung, Glück, um das Versprechen

von "more than this". Darum steht ihre Beziehung über

einer profanen, physischen Ebene, und darum geht es den Zuschauer

auch nichts an, was sich die beiden in ihrer letzten gemeinsamen

Szene ins Ohr flüstern.

Getragen von seinen zwei gnadenlos brillant agierenden Hauptdarstellern,

Sofia Coppolas eigenen ausgiebigen Erfahrungen als Japan-Reisende

und ihrem unglaublich ausgeprägten Sinn für Ästhetik

(der ja schon "The Virgin Suicides" ausmachte) ist "Lost

in Translation" ebenso komisch wie schmerzhaft ehrlich, ebenso

schön wie faszinierend, und auch bei einem Starttermin am 8.

Januar ganz sicher einer der besten Filme, die man dieses Jahr zu

sehen bekommen kann.

Neuen Kommentar hinzufügen