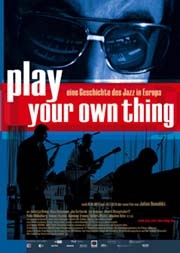

Julian Benedikt liebt den Jazz. Er hört und spielt ihn nicht

nur oft, sondern macht auch viele Dokumentarfilme über seine

Lieblingsmusik. Nach "Blue Note und "Jazz seen" heißt

der neuste "Play your own thing" und ist eine Geschichte

über den Jazz in Europa.

Die Herkunft des Jazz ist so vielseitig und kompliziert wie die

eigentliche Musik. Der Stil mit seinen zahlreichen Wurzeln und Entwicklungen

ist so weit verzweigt, dass es schwer ist, noch von einem einzigen

Genre zu sprechen. Julian Benedikt, selbst ausgebildeter Jazzmusiker,

möchte mit seiner Dokumentation über den Jazz als europäisches

Phänomen und gesamteuropäische Identität sprechen.

Dabei lässt er insgesamt 45 Musiker aus acht Ländern zu

Wort kommen und zeigt Ausschnitte aus Fernsehaufnahmen und Konzerten

aus den 50er, 60er und 70er Jahren.

Die

Geschichte des europäischen Jazz begann nach dem Zweiten Weltkrieg.

Amerikanische GIs brachten die Musik in die ehemaligen Kriegsschauplätze,

und mit dem Aufbruch in eine neue politische Ära änderte

sich auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und Freizeit. Nach

den Jahren der Entbehrungen im Krieg und der totalitären Verhältnisse

in Deutschland und Österreich läutete der Jazz ein neues

und leichteres Lebensgefühl in Europa ein.

Die

Geschichte des europäischen Jazz begann nach dem Zweiten Weltkrieg.

Amerikanische GIs brachten die Musik in die ehemaligen Kriegsschauplätze,

und mit dem Aufbruch in eine neue politische Ära änderte

sich auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und Freizeit. Nach

den Jahren der Entbehrungen im Krieg und der totalitären Verhältnisse

in Deutschland und Österreich läutete der Jazz ein neues

und leichteres Lebensgefühl in Europa ein.

Die ersten Jazzbands kopierten die amerikanische Musik, und so fanden

in den alten und baufälligen Clubs der Großstädte

die ersten Jazzkonzerte statt, mit amerikanischen und europäischen

Künstlern. Erst in den 60er Jahren entwickelten sich dann allmählich

eigene Stilrichtungen und die verschiedenen Künstler versuchten

ihren Songs eine eigene und unverwechselbare Stimme zu geben. In

den Jazzszenen trafen sich Schriftsteller, Maler und andere Intellektuelle,

die nach kultureller Vielfalt und neuer Lebensfreude strebten. So

bekam der Jazz in jeder Stadt einen anderen, individuellen Charakter.

Nach und nach erzählen Jazzmusiker wie Dee Dee Bridgewater,

Paul Kuhn, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Stefano Bollani

und Coco Schumann von ihren ersten Begegnungen mit dem Jazz, ihrem

Leben in der Szene und ihrem persönlichen Bezug zur Musik.

Doch leider ließ Julian Benedikt zu viele Künstler zu

Wort kommen, und die einzelnen Sätze und Erzählfragmente,

die zu der Musik und den Konzertausschnitten eingeblendet werden,

bleiben zusammenhangslos im Raum stehen. Weder erfährt der

Zuschauer von dem Werk, dem Einfluss und den Erfahrungen der vorkommenden

Personen, noch wird ihm ein Zugang zu ihnen gewährt, zu schnell

geht es mit dem nächsten Musiker weiter. Wer den Film nicht als schon komplett vorgebildeter

Szenekenner sieht, hat hier kaum eine Chance, mitzukommen.

Musiker weiter. Wer den Film nicht als schon komplett vorgebildeter

Szenekenner sieht, hat hier kaum eine Chance, mitzukommen.

Zudem hat sich der Regisseur und Produzent das hohe Ziel gesetzt,

die Länder England, Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark,

Ungarn und die DDR einzeln vorzustellen, und kann dabei nur vorsichtige

Außenansichten abliefern, statt die Szene in ihrer Vielfalt

wirklich klar vorzustellen. So berichtet die Französin Juliette

Gréco lediglich, sie sei in den 60er Jahren so verliebt gewesen,

dazu wird ein Liebespaar im Sonnenuntergang eingeblendet. Noch während

man sich fragt, wo denn da der Zusammenhang bleibt, vergleicht Gianluigi

Trovesi aus Italien den Jazz mit einer Pizza: Auch wenn man andere

Zutaten nimmt, bleibt die Definition erhalten.

Benedikt hatte das ohne Zweifel lobenswerte Anliegen, den Jazz aus einer persönlichen Perspektive zu erzählen, und dieser Ansatz ist gerade für eine so eigene und vielschichtige Musikrichtung wie den Jazz gut gewählt. Doch anstatt die Zitate und Interviews zu Informationen zu ordnen, verirrt sich der Zuschauer bald in den vielen Eindrücken und oft widersprüchlichen Aussagen. Weder die Personen, noch die von ihnen beschworenen Emotionen schaffen den Sprung über die Leinwand, zu blass und zu angedeutet bleibt alles im Raum stehen. Während betont wird, dass der Jazz eine starke Musik ist, für die jeder seine eigene Stimme finden muss, bedauert man, dass der Film dies nicht schafft.

Falls Julian Benedikt für den Jazz werben wollte, ist ihm

dies nicht gelungen, eher gewinnt man den Eindruck, einen Film über

eine veraltete und untergegangene Musik zu sehen. Lediglich Musikhistoriker

mit Spezialisierung auf Jazz werden die Dokumentation zu schätzen

wissen, für eine breite Gruppe interessierter Zuschauer tut

sich ein Rätsel auf.

Juliette Gréco redet davon, dass die Jazzszene eine eingeschworene

Gruppe mit eigener Sprache und eigenen Idealen war. Diese Einschätzung

überträgt sich leider auch in den Kinosaal: Selten hat

man sich als Nicht-Experte in einer Dokumentation so ausgeschlossen

und fehl am Platz gefühlt.

Neuen Kommentar hinzufügen